在Linux操作系统中,命令行是与系统交互的核心方式之一,而wq是文本编辑器Vim(Vi Improved)中一个非常重要的组合命令,用于保存对文件的修改并退出编辑器,要深入理解wq命令,需要从Vim的基本工作模式、命令的组成逻辑、实际应用场景以及常见变体等多个维度展开分析。

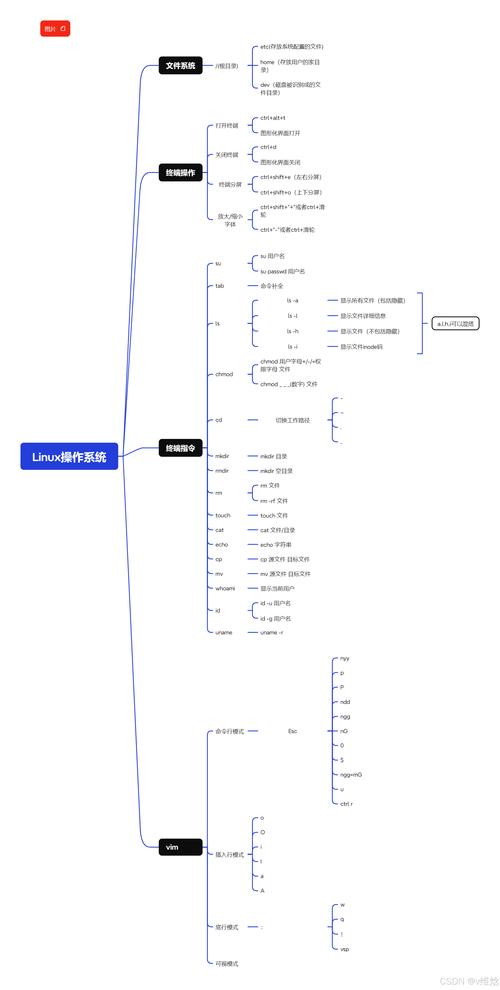

Vim作为一款功能强大的文本编辑器,其设计理念基于不同的工作模式,主要包括普通模式(Normal mode)、插入模式(Insert mode)、可视模式(Visual mode)以及命令行模式(Command-line mode),用户在编辑文件时,通常会通过普通模式执行各种操作,例如移动光标、删除文本、复制粘贴等,当需要输入文本内容时,会进入插入模式,此时键盘的输入会被直接视为文本字符,而wq命令的执行,则必须在命令行模式下完成,在普通模式下,用户按下冒号键即可进入命令行模式,此时Vim窗口底部会出现一个冒号提示符,等待用户输入命令。

wq命令由两个字母组成,w和q,各自代表特定的功能。w是write的缩写,意为“写入”或“保存”,其作用是将当前编辑器缓冲区中的内容写入到磁盘文件中,需要注意的是,w命令执行时并不会退出编辑器,用户保存文件后仍可继续编辑,在命令行模式下输入w并按下回车键,Vim会将当前文件的修改保存到原始文件中(如果文件是新建的且未命名,则需要先通过w filename指定文件名)。q是quit的缩写,意为“退出”,其作用是关闭当前的编辑器窗口,如果用户对文件未做任何修改,直接输入q即可退出;但如果文件已被修改且未保存,Vim会阻止退出操作,并提示用户E37: No write since last change(意为“自上次修改后未写入”),此时用户需要先保存文件再退出,或者使用强制退出的命令。

将w和q组合成wq,其逻辑就是先执行保存操作(w),再执行退出操作(q),从而实现“保存并退出”的功能,这是Vim中最常用的退出方式之一,适用于大多数需要保存修改并结束编辑的场景,当用户编辑一个配置文件(如/etc/nginx/nginx.conf)并完成修改后,在普通模式下按下进入命令行模式,输入wq并回车,Vim会保存文件内容并关闭编辑器,返回终端界面。

wq命令在实际使用中并非总是顺利,可能会遇到一些特殊情况,当用户没有文件的写入权限时,执行wq会提示错误信息,如E212: Can't open file for writing,此时需要使用sudo命令以管理员权限重新编辑文件,或者修改文件权限后再保存,如果文件被其他程序占用(某个服务正在读取该配置文件),Vim可能无法成功写入,此时需要先关闭占用该文件的程序,或者使用w!强制保存(表示强制执行,但需谨慎使用,避免覆盖重要数据)。

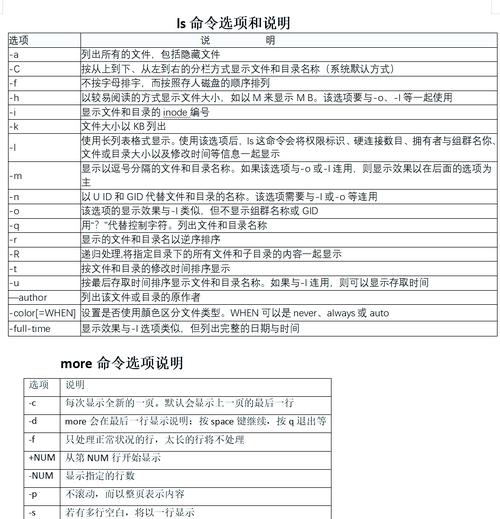

除了wq,Vim中还有一系列与退出相关的命令,它们的功能略有不同,适用于不同的场景,为了更清晰地对比这些命令,可以通过表格来展示:

| 命令 | 功能说明 | 适用场景 |

|---|---|---|

w |

保存文件但不退出编辑器 | 需要保存当前修改但继续编辑时 |

q |

退出编辑器,如果文件未修改则直接退出;如果已修改且未保存,则提示错误 | 确认无需保存修改时(如误打开文件) |

wq 或 x |

保存文件并退出编辑器 | 完成编辑,需要保存修改并退出时(x与wq类似,但如果文件未修改则不改变文件时间戳) |

q! |

强制退出编辑器,不保存任何修改 | 放弃所有修改,直接退出编辑器(如修改错误且无需保留) |

wq! |

强制保存文件并退出编辑器 | 即使没有写入权限(需管理员权限)或文件被占用时强制保存(需谨慎使用) |

从表格中可以看出,x命令与wq的功能非常相似,都是保存并退出,但x有一个细微的差别:如果文件自上次保存后未被修改,x不会更新文件的时间戳,而wq会更新,这在某些需要精确判断文件是否被修改的场景下可能更有意义,而q!则是放弃修改的利器,当用户不小心打开了重要文件且进行了错误的修改时,使用q!可以避免保存这些错误修改,防止数据损坏或配置错误。

在更复杂的应用场景中,wq命令还可以结合其他参数或命令使用,当用户需要将当前文件的内容保存到另一个文件时,可以使用w newfilename,此时不会退出编辑器,原文件内容不变,而newfilename文件中保存的是当前缓冲区的内容,如果希望保存并退出时同时重命名文件,可以先使用w newfilename保存,再执行q退出,在编辑多个文件时,可以使用wn命令(w和next的组合),保存当前文件并打开下一个文件,这对于批量处理多个文件的场景非常高效。

理解wq命令还需要注意Vim的“缓冲区”概念,在Vim中,用户编辑的文件内容实际上是存储在缓冲区中的,缓冲区是内存中的一块区域。w命令是将缓冲区的内容写入磁盘文件,而q是关闭缓冲区对应的编辑窗口,如果用户同时打开了多个文件(通过next file2等命令),每个文件都有一个对应的缓冲区,此时wq只会保存并退出当前活动的缓冲区(即当前正在编辑的文件),其他缓冲区的状态不受影响,如果需要保存所有打开的文件并退出,可以使用wa(write all)保存所有缓冲区,再执行q退出,或者使用xa(write and quit all)同时保存所有文件并退出。

对于初学者来说,容易混淆的一个概念是Vim的启动方式,如果用户在终端中直接输入vim filename打开文件,默认进入的是普通模式,此时需要按下进入命令行模式才能输入wq,而如果使用vim filename +10打开文件并直接跳转到第10行,或者使用vim -R filename以只读模式打开文件,wq命令的行为会有所不同:在只读模式下,默认无法保存文件,需要先使用w!强制保存(如果权限允许)或者wq!强制退出,如果文件在编辑过程中被其他用户或程序修改,Vim会提示"file has been modified",此时用户可以选择重新加载文件(e!)或继续编辑,然后再决定是否保存。

从历史背景来看,Vim源于早期的Vi编辑器,而Vi的设计初衷是为了在资源受限的Unix环境中高效编辑文本。wq命令继承了Vi的简洁风格,用最少的字符实现了最核心的保存退出功能,这种设计理念也体现在Vim的其他命令中,例如dd(删除当前行)、yy(复制当前行)等,都是通过简单的字母组合实现复杂操作,对于Linux系统管理员和开发者而言,熟练掌握wq及相关命令是必备技能,因为配置文件编辑、脚本编写、代码调试等日常工作中都离不开Vim。

wq是Vim编辑器中用于保存文件并退出的组合命令,由w(写入)和q(退出)组成,它必须在命令行模式下输入,通过触发,理解wq的工作原理、适用场景以及与其他退出命令的区别,能够帮助用户更高效地使用Vim处理文本编辑任务,在实际操作中,用户还需要根据文件权限、修改状态、多文件编辑等具体情况灵活选择保存退出的命令,确保数据的安全性和编辑效率,无论是初学者还是经验丰富的用户,wq都是Vim使用中最基础也是最常用的命令之一,掌握它对于Linux操作能力的提升具有重要意义。

相关问答FAQs:

问题1:在Vim中使用wq退出时提示“E45: 'readonly' option is set (add ! to override)”,是什么原因?如何解决?

解答:该提示表示当前文件处于只读状态,可能是文件权限不足(如普通用户编辑/etc目录下的文件)或文件被标记为只读(如使用chmod -w filename移除了写权限),解决方法有两种:一是使用强制保存退出命令wq!(需确保当前用户有足够权限,如root用户);二是先退出只读模式,在普通模式下按下shift+R进入替换模式(或使用set nowrap取消只读选项),然后再执行wq保存退出,如果权限不足,需要使用sudo vim filename以管理员身份重新打开文件。

问题2:wq和x命令有什么区别?在什么情况下应该选择x而不是wq?

解答:wq和x都用于保存文件并退出,但主要区别在于文件时间戳的处理:如果文件自上次保存后未被修改,x不会更新文件的修改时间戳,而wq会强制更新。x在文件未修改时会直接退出,而不执行写入操作,效率略高,在需要精确判断文件是否被修改的场景(如版本控制系统跟踪文件变更),推荐使用x,以避免不必要的文件时间戳更新;而在需要明确保存意图的日常编辑中,wq更为直观。