在人才招聘领域,随着行业发展逐渐成熟,一些“黑话”或行业术语也应运而生,这些术语有的用于简化沟通,有的则带有一定的包装色彩,甚至可能成为求职者与招聘方之间的“翻译障碍”,理解这些“黑话”的本质,有助于求职者更清晰地识别岗位真实需求,也能让招聘方更高效地传递信息,避免因信息不对称导致的误解,以下从常见术语的分类解析、潜在风险及应对策略三个维度展开,帮助大家揭开人才招聘黑话的面纱。

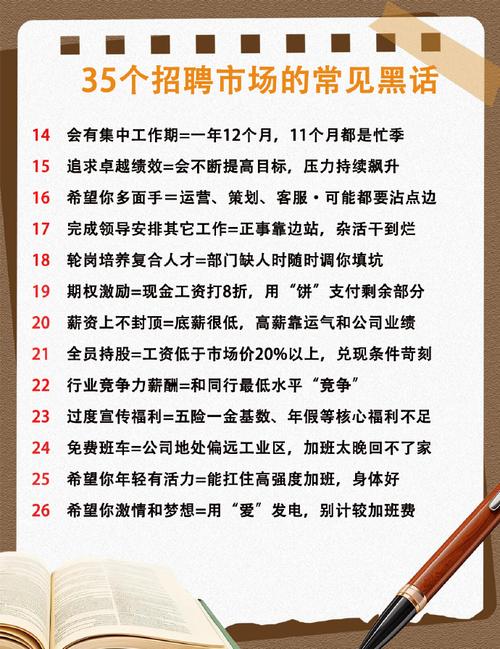

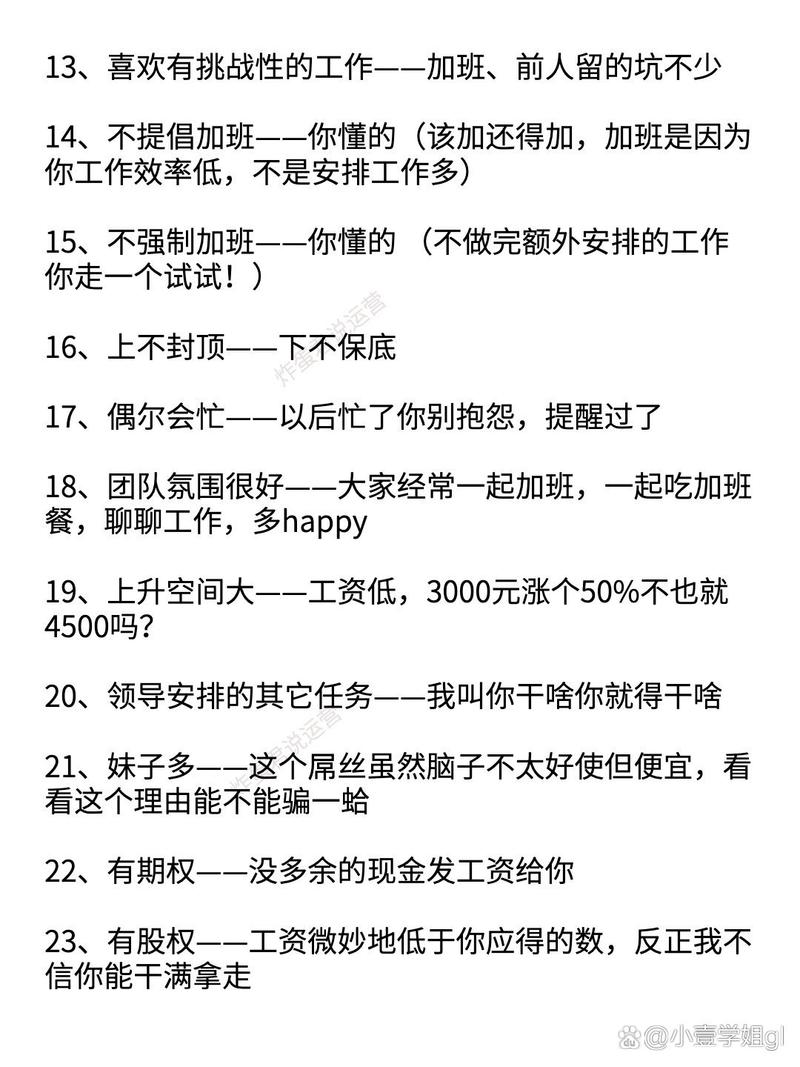

从岗位描述中的“包装话术”来看,部分词汇看似高大上,实则可能隐藏着实际工作内容的“坑”,我们需要一个具备owner思维的人”,表面强调责任心和主动性,实则可能暗示求职者需承担超出岗位职责的多重任务,甚至无明确边界的工作;“拥抱变化”在互联网公司高频出现,有时实为“频繁加班应对突发需求”的委婉表达;“扁平化管理”可能意味着层级模糊,汇报对象不固定,需适应灵活甚至混乱的工作节奏,这类术语往往通过正向包装模糊工作强度或职责边界,求职者需结合面试细节进一步确认,比如追问“owner思维在具体项目中如何体现”“团队应对变化的频率和典型场景”等。

在能力要求方面,“黑话”常用于抽象化评估标准,增加筛选门槛。“具备闭环思维”本意指工作有始有终,但部分企业可能将其等同于“独立完成从策划到执行的全流程”,忽略团队协作;“用户敏感度”看似强调对用户需求的洞察,实则可能要求求职者具备数据分析和用户调研的综合能力,甚至需要长期熬夜看用户反馈;“抗压能力强”几乎是招聘标配,但需警惕是否暗示“长期高压工作,996常态化”,这类术语缺乏量化指标,求职者可通过行为面试法追问具体案例,如“能否举例说明团队如何通过闭环思维解决某个问题”“过去项目中应对高压的具体方法”,从而判断企业真实需求。

关于职业发展相关的“画饼式”黑话,也需保持理性看待。“提供有竞争力的薪酬福利”中“有竞争力”是相对概念,需明确具体范围(如行业75分位或同地区TOP30%);“清晰的晋升通道”可能仅存在管理岗一条路径,专业岗晋升机制模糊;“与公司共同成长”有时实为“企业处于探索期,需员工接受岗位内容频繁调整”,求职者应要求企业提供具体数据支撑,如近三年员工晋升率、薪酬调整机制文件等,而非仅凭口头承诺。

招聘流程中的“流程黑话”同样值得关注。“HR会在一周内联系你”可能意味着“简历已进入人才库,暂无后续”;“我们更看重潜力”有时是“候选人经验与岗位要求有差距,但暂时找不到更合适人选”;“团队氛围很好”可能隐藏“员工流动率高,人际关系复杂”,这类话术多用于流程推进中的缓冲,求职者可主动询问下一步时间节点、筛选标准等具体信息,推动沟通透明化。

长期来看,招聘黑话的泛滥反映了职场信息不对称的痛点,对企业而言,过度使用包装话术可能吸引到与企业文化不匹配的求职者,增加离职率;对求职者而言,盲目相信或全盘否定黑话都不可取,需结合企业背景、行业特点及面试细节综合判断,建议求职者在面试中保持“追问习惯”,对模糊术语要求具体案例或数据支撑;企业也应倡导真诚沟通,用明确的语言描述岗位需求,构建健康的招聘生态。

相关问答FAQs

Q1:遇到“我们希望招全能型人才”这种描述,是否需要警惕?

A1:需结合企业规模和岗位性质判断,初创公司或中小型企业因团队规模有限,可能要求员工身兼数职,但“全能型”若涵盖技术、运营、市场等多个专业领域,且薪资未匹配,则可能隐藏“职责模糊、工作量超负荷”的风险,建议追问“全能型人才的核心职责是什么”“团队现有分工如何”,明确岗位是否为“一人岗”,避免陷入“什么都做,什么都不精”的工作状态。

Q2:面试时HR说“这个岗位晋升很快”,如何判断真实性?

A2:可从三个维度验证:一是要求提供具体晋升案例,如“近一年内该岗位员工的平均晋升周期和晋升比例”;二是了解晋升标准,明确是“按资排辈”还是“基于绩效和能力”;三是结合企业发展阶段,若公司处于扩张期且业务增长稳定,晋升机会可能较多;若企业处于调整期,则“晋升快”可能是吸引人才的噱头,可侧面询问团队负责人对职业发展的规划,判断是否与个人期望匹配。