产品设计是一个将创意转化为实用解决方案的过程,而灵感的缺乏往往是设计师面临的最大挑战,要找到源源不断的设计灵感,需要建立系统性的观察、学习和思考习惯,从多维度汲取养分,以下从多个角度详细拆解如何挖掘产品设计灵感。

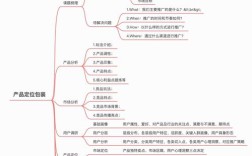

深入的用户研究是灵感的根本来源,设计本质是为人服务的,脱离用户需求的设计如同空中楼阁,通过用户访谈、问卷调查、行为观察等方法,可以洞察用户未被满足的显性需求和潜在痛点,观察老年人在使用智能手机时的困难动作,可能启发设计更大字体、简化操作流程的应用;分析通勤族在拥挤地铁中的场景,可能催生更便携、单手操作的产品形态,可以借助用户旅程图(User Journey Map)工具,将用户与产品交互的每个环节可视化,标注出其中的痛点、愉悦点和机会点,这些机会点正是灵感的富矿,在“咖啡外卖”场景中,用户旅程可能包括“选择店铺—下单—等待—取餐—饮用”,等待时饮品温度下降”是痛点,由此可设计保温外卖杯或实时温度提醒功能,灵感便应运而生。

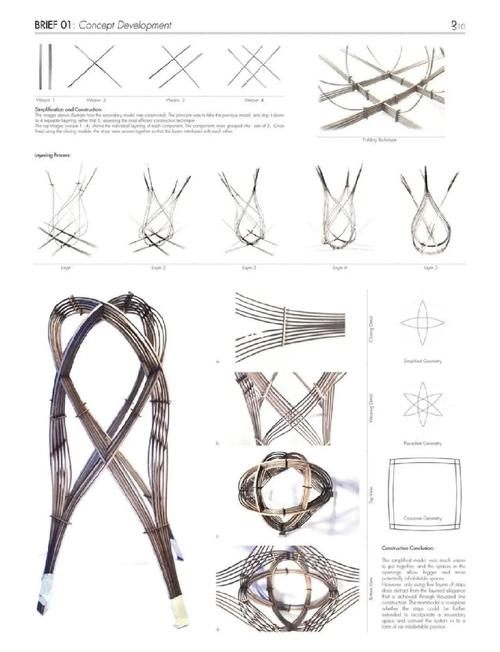

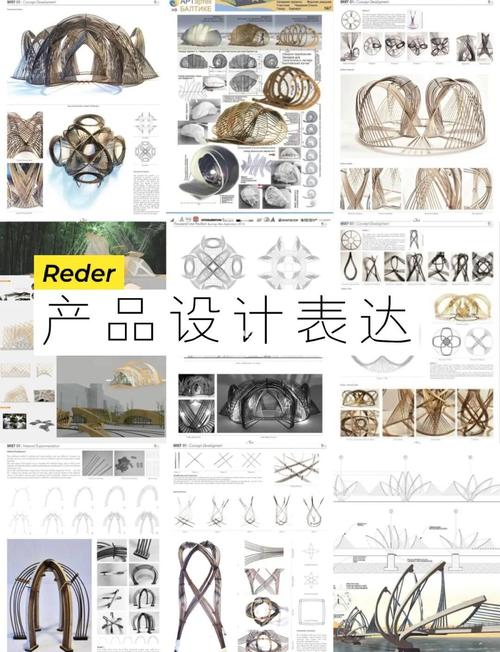

跨领域的学习与借鉴能打破思维定式,自然界中的“仿生设计”是经典案例,如模仿鲨鱼皮肤表面的V型褶皱设计泳衣以减少阻力,模仿莲叶自洁效应开发防水材料,除了自然,其他行业的设计逻辑同样值得借鉴:汽车工业的模块化设计理念可应用于家具制造,实现灵活组合;快消行业的包装创新(如立式袋装酱油)能为食品饮料设计提供形态灵感;服务行业的流程优化(如银行的智能叫号系统)可转化为产品的交互设计,建立“灵感数据库”至关重要,无论是看到优秀的海报、独特的建筑结构,还是便捷的公共服务流程,都可以通过拍照、笔记、收藏等方式分类整理,定期回顾复盘,让跨界灵感在碰撞中产生新的火花。

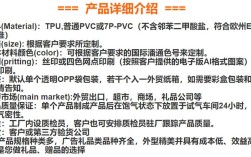

对技术趋势的敏锐把握能创造突破性灵感,人工智能、物联网、生物科技等技术的发展,不断拓展产品的可能性,AI算法的进步让个性化推荐系统成为现实,可应用于教育产品实现因材施教;传感器的小型化和低功耗特性,使得智能穿戴设备能够监测心率、睡眠等健康数据,设计师需要主动关注科技媒体报道、参加行业展会、阅读技术白皮书,了解新技术的原理和应用边界,当技术与需求结合时,往往会产生颠覆性创新,当柔性屏技术与折叠需求结合,便诞生了折叠屏手机;当AR技术与导航需求结合,出现了实时路况投射到挡风玻璃的汽车HUD系统。

文化与社会趋势是设计灵感的深层驱动力,不同地域的文化符号、价值观、生活方式会影响产品的审美和功能定位,北欧设计强调极简与自然,大量使用原木和柔和色彩;日本设计注重“侘寂”美学,追求朴素与残缺之美,社会趋势如环保意识的提升,推动可降解材料、循环设计理念的普及;老龄化社会促进适老化产品的爆发式增长;单身经济兴起则催生小包装、多功能的小家电,设计师需要具备文化敏感性,通过阅读社会学书籍、参与民俗活动、关注流行文化等方式,捕捉社会情绪的变迁,将文化内涵融入产品,使其更具情感共鸣和人文关怀。

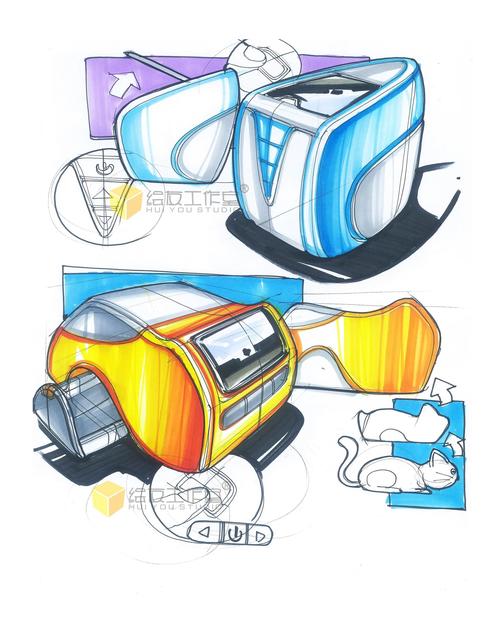

团队协作与头脑风暴是激发集体智慧的有效方式,组织跨职能团队(包括工程师、市场人员、用户等)进行创意讨论,通过“头脑风暴”“六顶思考帽”等方法,鼓励自由联想和观点碰撞,在轻松的氛围中,每个参与者提出的看似天马行空的想法,都可能成为关键灵感的触发点,讨论“如何让儿童更喜欢喝水”时,有人提出“游戏化互动”,有人想到“卡通IP联名”,这些思路融合后,可能设计出会发光、能积分换勋章的智能水杯,建立快速原型验证机制,将灵感转化为草图、模型或数字原型,通过用户反馈迭代优化,确保灵感落地为真正有价值的产品。

相关问答FAQs

Q1:如何区分“好的灵感”和“空想”?

A1:好的灵感需要满足三个标准:一是以用户需求为核心,解决真实存在的痛点或满足未被满足的渴望;二是具备技术可行性,能够在现有技术条件下实现或通过短期研发落地;三是符合商业逻辑,考虑成本、市场接受度和盈利模式,空想则往往脱离用户实际需求,或超出当前技术能力,或无法形成商业价值,设计“飞行汽车”虽然酷炫,但若不考虑法规、安全性和成本,便只是空想;而设计“针对独居老人的紧急呼叫手环”,既解决了安全痛点,技术成熟且成本可控,便是好的灵感。

Q2:灵感枯竭时,有哪些快速“充电”的方法?

A2:灵感枯竭时,可尝试以下方法快速恢复创意状态:一是“切换环境”,离开工作场所,去博物馆、公园、市集等地方观察生活,新鲜场景能刺激感官;二是“强制输出”,通过30分钟速写、思维导图或写“灵感日记”,强迫大脑思考,哪怕内容不成熟;三是“反向思考”,针对现有产品的缺点进行颠覆性改造,如“如果手机没有屏幕,如何操作?”;四是“跨界学习”,观看 unrelated 领域的纪录片(如宇宙探索、海洋生物),或阅读不同学科的书籍,从差异化的知识中寻找连接点;五是“休息放松”,保证充足睡眠或进行运动,潜意识会在放松状态下处理信息, often 带来意想不到的灵感。