阿里笔试招聘是阿里巴巴集团校园招聘与社会招聘流程中的重要环节,旨在通过标准化的笔试考察候选人的专业能力、逻辑思维、学习潜力等综合素质,为后续面试筛选提供客观依据,作为国内互联网行业的头部企业,阿里巴巴的笔试招聘体系具有严格性、科学性和针对性,其流程设计、内容形式及评分标准均体现了企业对人才选拔的高要求。

阿里笔试招聘的流程与形式

阿里笔试招聘通常采用线上机考形式,候选人需在指定时间内通过官方考试平台完成答题,整体流程可分为报名筛选、笔试通知、正式考试、成绩反馈四个阶段,报名阶段,候选人需通过阿里招聘官网或合作招聘平台提交简历,系统会根据岗位需求(如技术类、产品类、运营类等)进行初步筛选,符合条件的候选人将收到笔试邀请,笔试通知中会明确考试时间、时长、设备及环境要求,候选人需提前调试网络、浏览器及监考软件(如阿里自有的考试监控系统),确保符合考试规范。

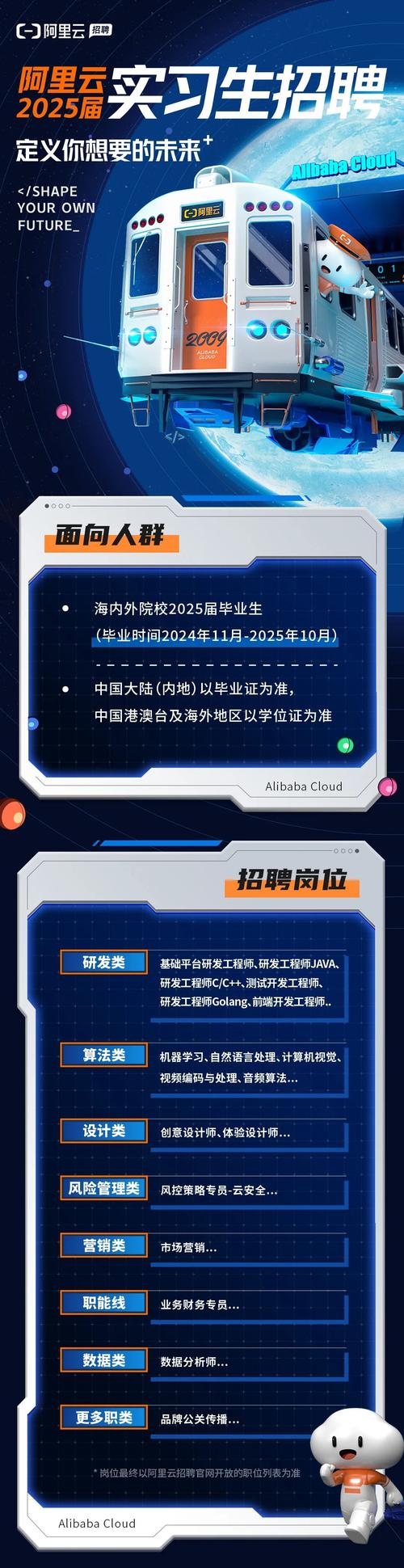

正式考试部分,不同岗位的笔试内容差异较大,技术类岗位(如算法工程师、开发工程师)的笔试通常包括编程题(需在在线IDE中完成代码编写与调试)、数据结构与算法题(如链表、树、图等经典问题)、系统设计题(涉及高并发、分布式系统设计)等,部分岗位还会考察数据库、操作系统、计算机网络等计算机基础知识,非技术类岗位(如产品经理、运营专员)的笔试则侧重行测题(包含言语理解、数量关系、逻辑推理等)、案例分析题(如结合行业热点设计产品方案)、开放性问题(如“如何提升淘宝用户活跃度”)等,所有岗位普遍会包含性格测试与职业价值观测评,用于考察候选人与阿里企业文化的契合度。

阿里笔试的核心考察维度

阿里笔试并非单纯考察知识记忆,而是注重候选人的综合能力与岗位适配性,具体而言,其核心考察维度可归纳为以下四点:

- 专业基础能力:技术岗需扎实掌握编程语言(如Java、Python)、数据结构、算法设计等,能高效解决复杂工程问题;非技术岗则需具备市场分析、用户洞察、逻辑梳理等能力,例如通过数据分析判断产品优化方向。

- 问题解决能力:无论是编程题还是案例分析题,均强调候选人拆解问题、提出解决方案并验证结果的能力,系统设计题可能要求候选人设计支持千万级日活用户的订单系统,考察其架构思维与性能优化意识。

- 学习与抗压能力:笔试题目往往具有挑战性,部分内容可能超出候选人的知识储备,此时考察其快速学习、举一反三的能力,严格的考试时长(如编程岗通常3小时完成3-4道大题)和监考环境,也间接检验候选人的心理素质与时间管理能力。

- 价值观匹配度:通过性格测试与开放性问题,阿里关注候选人是否具备“客户第一、拥抱变化、团队合作、诚信、激情”的价值观,在“如何处理团队意见分歧”类问题中,更倾向于选择以客户利益为出发点、主动沟通协调的答案。

阿里笔试的评分与筛选机制

阿里笔试采用机器初筛与人工复评相结合的评分方式,技术岗的编程题由自动评测系统根据代码的正确性、效率(时间复杂度、空间复杂度)、代码规范性(注释、命名风格等)进行评分,算法题则可能涉及多个测试用例,通过全部用例方可获得满分,非技术岗的行测题由系统自动判分,案例分析题与开放性问题由专业面试官根据评分细则(如逻辑清晰度、方案可行性、创新性等)进行打分。

笔试成绩通常会在考试后3-5个工作日内公布,候选人可通过招聘 portal 查看结果,阿里采用“择优录取”原则,不同岗位的通过率差异较大,技术岗因竞争激烈,通过率可能低至10%-20%,而非技术岗相对较高,约在20%-30%,通过笔试的候选人将进入面试环节,包括专业面试、HR面试及交叉面试,最终结合笔试与面试表现综合评估是否发放offer。

备考建议与注意事项

针对阿里笔试,候选人需提前做好针对性准备:技术岗应重点刷题(如LeetCode中等难度以上题目)、复习计算机基础核心知识点,熟悉阿里常用的技术栈(如分布式系统、微服务架构);非技术岗需关注行业动态(如电商、云计算领域趋势),练习案例分析逻辑框架(如SWOT分析、5W1H模型),同时准备开放性问题的答题思路,确保答案体现客户导向与团队协作意识,考试过程中,需严格遵守纪律,避免切屏、离开考场等行为,以防被判定为作弊,合理分配答题时间,优先完成有把握的题目,遇到难题可暂时跳过,确保整体得分最大化。

相关问答FAQs

问题1:阿里笔试的编程题是否必须使用特定编程语言?

解答:阿里笔试通常支持多种主流编程语言(如Java、C++、Python、Go等),具体以岗位JD(职位描述)要求及考试系统提示为准,技术岗候选人可根据自身擅长语言选择,但建议优先使用企业常用语言(如Java/Python),并在代码中添加适当注释,提升可读性,部分岗位可能限制语言,例如底层开发岗可能要求C++,需提前关注考试说明。

问题2:非技术岗笔试中,如何提升案例分析题的得分率?

解答:解答案例分析题需遵循“明确问题—拆解维度—提出方案—验证可行性”的逻辑框架,首先快速阅读案例,提炼核心问题(如“用户留存率下降”);其次从多角度拆解原因(如产品功能、运营策略、市场竞争等);然后结合数据或行业案例提出具体措施(如优化新用户引导流程、推出个性化推荐功能);最后预估方案效果与风险(如需增加研发资源,可能存在周期延迟风险),答题时需注意逻辑清晰、数据支撑(即使假设数据),并体现客户第一的价值观,避免空泛理论。