声源定位技术作为声学领域的重要研究方向,近年来在智能驾驶、安防监控、工业检测等场景中展现出广泛应用价值,相关技术人才的需求也随之持续增长,在招聘声源定位领域人才时,企业通常关注候选人的技术储备、项目经验及跨学科整合能力,以下从技术要求、岗位类型及能力评估等方面展开分析。

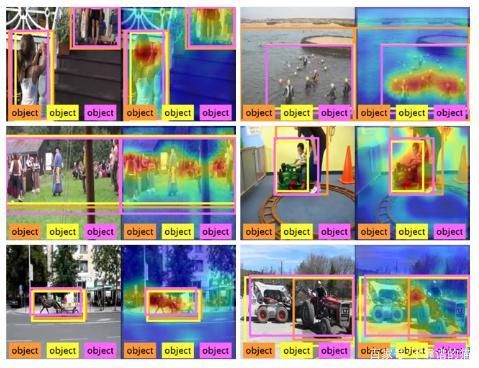

声源定位技术的核心在于通过麦克风阵列采集声学信号,结合信号处理算法实现声源位置的精确估计,其关键技术路径包括波束形成、时延估计(如GCC-PHAT算法)、声源数估计及深度学习模型应用等,在自动驾驶场景中,需通过麦克风阵列实时定位鸣笛声或异常异响,精度要求达到厘米级;而在安防领域,则需在复杂噪声环境下识别并定位声源,这对算法的鲁棒性提出更高要求,招聘时候选人需掌握信号与系统、数字信号处理、阵列信号处理等理论基础,熟悉MATLAB、Python等仿真工具,并具备C++/Python的工程实现能力。

从岗位类型来看,声源定位相关职位可分为算法工程师、硬件工程师及系统集成工程师三类,算法工程师侧重核心算法研发,需具备独立设计实验、优化模型的能力,熟悉深度学习框架(如TensorFlow、PyTorch)者优先;硬件工程师负责麦克风阵列设计与信号采集电路开发,要求具备模拟电路设计、ADC/DAC采样及嵌入式系统开发经验;系统集成工程师则需将声源定位模块与上层应用结合,解决实际场景中的工程化问题,如多传感器数据融合、实时性优化等,跨领域项目经验(如声学相机开发、语音增强系统)是候选人的重要加分项。

在能力评估环节,企业通常通过技术笔试、项目面试及场景化考核综合筛选人才,笔试内容涵盖信号处理基础、算法原理推导及代码实现,例如要求候选人推导广义互相关时延估计算法流程,或编写Python代码模拟麦克风阵列的波束形成输出,项目面试则重点考察候选人解决实际问题的思路,如“如何降低混响环境下的定位误差”“多声源同时存在时的分离方法”等,关注其对技术细节的理解深度及创新意识,场景化考核可能设置真实数据测试,要求候选人基于提供的声学数据完成定位任务,评估其算法落地能力。

随着技术迭代,声源定位领域对人才的要求也在动态变化,传统基于统计信号处理的算法仍需夯实,深度学习与声源定位的结合(如基于神经网络的时延估计、端到端定位模型)逐渐成为趋势,因此企业倾向于招聘具备机器学习背景的复合型人才,工程化能力愈发受到重视,包括算法实时性优化、硬件资源受限环境下的模型压缩等,这要求候选人不仅懂算法,还需理解工程实现的边界条件。

相关问答FAQs:

-

问:声源定位岗位对学历和科研经历的要求是否严格?

答:学历要求因企业而异,头部企业或研发岗通常偏好硕士及以上学历,本科候选人若具备扎实的项目经验(如国家级竞赛获奖、核心期刊论文)也可竞争;科研经历方面,有声学信号处理相关课题(如麦克风阵列优化、深度学习声源分离)或专利成果的候选人更具优势,但企业更注重实际解决问题的能力,而非单纯追求论文数量。 -

问:非声学背景的候选人如何转型进入声源定位领域?

答:非声学背景候选人可通过系统学习弥补知识短板,建议路径包括:修读数字信号处理、阵列信号处理等核心课程;参与开源项目(如Python的pyroomacoustics库实践);通过Coursera、edX等平台学习声学基础与机器学习课程,可从边缘岗位切入(如声学数据标注、算法测试),逐步积累经验,转型过程中突出跨学科优势(如结合计算机视觉的多模态定位能力)。