要使建筑具有亲和力,需要从人的感官体验、心理需求和社会互动出发,打破建筑与使用者之间的隔阂,让空间不仅满足功能需求,更能传递温度与善意,亲和力的核心在于“以人为本”,通过设计细节、空间布局、材质选择等多维度营造舒适、包容、易亲近的氛围。

在尺度与比例上,建筑应避免过度压迫感,传统建筑中“近人尺度”的设计理念值得借鉴,例如底层架空、退台处理、矮墙分隔等,能让人与建筑的距离更近,日本建筑师安藤忠雄的“住吉的长屋”,以极简的混凝土框架围合出庭院,将自然光线与绿意引入室内,让人在行走中感受到空间的呼吸感;而江南民居的白墙黛瓦、马头墙,通过高低错落的屋顶轮廓,与人的视线高度形成呼应,避免了大体量建筑的冰冷感,现代建筑中,可采用“模块化”“碎片化”设计,将大体量建筑拆分为多个小尺度单元,通过连廊、庭院串联,既保留整体性,又营造出亲切的邻里尺度。

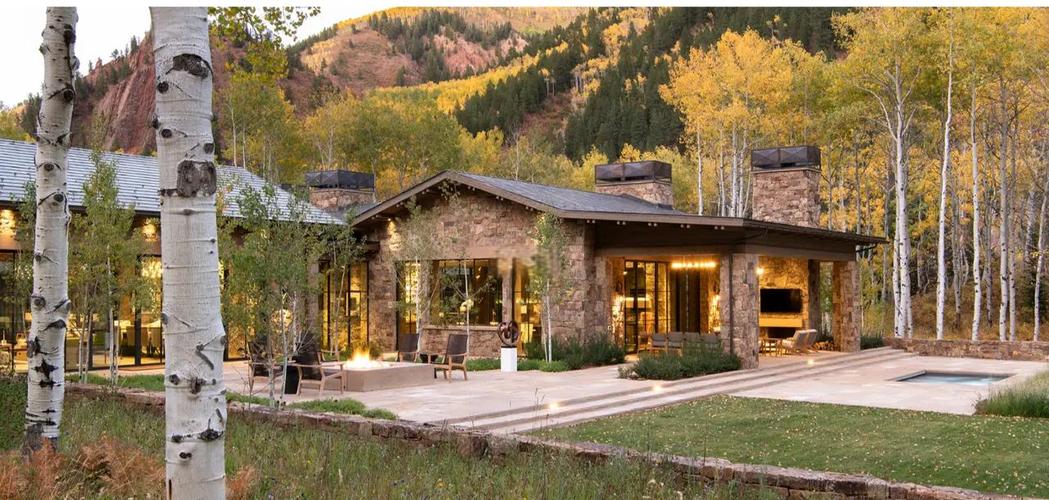

材质与色彩的选择直接影响建筑的“触感”与“情绪”,亲和力的建筑材质应天然、温润,避免过度光滑或冰冷的材料,木材、砖石、竹材等天然材质带有肌理感和生命气息,能唤起人们对自然的亲近——北欧的木屋、云南的土掌楼,都是通过材质传递温暖,色彩方面,低饱和度的中性色(米白、浅灰、原木色)作为基调,搭配少量高饱和度的点缀色(如建筑入口的红色木门、窗边的绿植),能营造柔和而不失活力的氛围,需注意色彩的地域性与文化关联,例如在南方湿热地区,浅色系能反射阳光,降低体感温度;而在北方寒冷地区,暖色调则能带来心理上的温暖感。

空间布局上,应注重“流动性”与“互动性”,开放的公共空间能激发人的参与感,例如将建筑底层设计为灰空间,设置座椅、绿植、艺术装置,鼓励路人停留交流;室内空间通过玻璃隔断、错层设计,增强视野通透性,让不同区域的人产生视觉互动,图书馆的中庭、社区中心的共享大厅,通过挑高空间与自然采光,形成“社交磁场”,细节设计如无障碍坡道、符合人体工学的扶手、清晰的导视系统,能体现对弱势群体的关怀,让建筑更具包容性——亲和力不仅是“好看”,更是“好用”与“贴心”。

自然元素的融入是亲和力的重要来源,建筑与环境的共生关系,能让使用者感受到“被自然接纳”,通过庭院、天井引入绿植与水景,让阳光、雨水成为空间的“装饰者”;屋顶绿化、垂直墙面不仅美化环境,还能调节微气候,让人在都市中找到自然的片段,隈研吾的“长城脚下的公社”,以“负建筑”理念将建筑融入山体,使用当地石材与木材,让房屋仿佛从自然中“生长”出来,这种“隐于环境”的设计,反而让建筑与人的关系更紧密。

文化符号的适度表达能增强建筑的情感联结,亲和力并非排斥现代性,而是在传统与现代之间找到平衡,将地方建筑的榫卯结构、传统纹样转化为现代设计语言,或通过光影、材质再现“老街记忆”中的空间氛围,北京胡同的微更新项目中,保留青砖灰瓦的肌理,增设现代卫浴与采光系统,既延续了历史文脉,又满足了当代生活需求,让老建筑焕发新生。

相关问答FAQs

Q1:亲和力建筑是否意味着要牺牲功能性?

A1:并非如此,亲和力与功能性是相辅相成的关系,开放的公共空间既能促进社交,也能提升空间利用率;天然材质虽成本较高,但耐久性与舒适度能降低长期维护成本,关键在于通过创新设计找到平衡点,如模块化建筑既能快速建造,又能灵活适应不同功能需求,同时保持亲切的尺度感。

Q2:如何在高层建筑中体现亲和力?

A2:高层建筑可通过“垂直社区”设计增强亲和力,设置空中花园、共享露台,每层预留交流空间;采用退台、错动式布局,避免单调的立面重复;使用暖色调玻璃与金属格栅,减少压迫感;内部电梯厅、走廊设置艺术装饰与绿植,让垂直交通也成为社交场景,新加坡的“翠城新景”组屋就是典型案例,通过垂直绿化与社区平台,让高层建筑充满邻里温情。