招聘性格软件是一种通过科学化、标准化的心理测评工具,辅助企业进行人才筛选与管理的数字化解决方案,随着企业对人才“软技能”的重视程度提升,传统招聘中仅依赖简历、面试的单一模式已难以满足精准识人的需求,性格软件通过量化候选人的性格特质、行为倾向及职业匹配度,为招聘决策提供数据支撑,从而降低用人风险、提升团队效能。

招聘性格软件的核心功能与应用场景

招聘性格软件通常基于心理学经典理论(如大五人格、霍兰德职业兴趣、DISC行为风格等),结合岗位需求设计测评维度,核心功能包括:

-

性格特质分析

通过问卷、情景测试等方式,量化候选人的外向性、尽责性、开放性、宜人性、情绪稳定性等维度,判断其是否具备岗位所需的核心性格特质,销售岗位更倾向选择外向性、高抗压性的候选人,而研发岗位则更关注开放性、严谨性特质。 -

职业适配度评估

结合岗位画像(如沟通频率、决策风格、团队协作要求等),生成候选人与岗位的匹配度报告,提示其潜在优势与风险点,管理岗位需关注候选人的影响力与目标导向,客服岗位则需侧重同理心与耐心。 -

团队动力学匹配

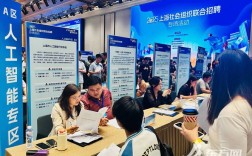

部分软件可分析现有团队成员的性格分布,评估新成员加入后的团队化学反应,避免性格冲突(如过于强势的候选人加入协作型团队可能引发矛盾)。 (图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删) -

行为预测与风险预警

通过情景模拟测试(如“如何处理客户投诉”“如何应对项目延期”等),预测候选人在实际工作场景中的行为倾向,识别潜在的诚信风险、抗压能力不足等问题。

应用场景:

- 初筛环节:替代传统简历筛选,快速过滤性格与岗位需求偏差过大的候选人,提升HR效率;

- 面试辅助:为面试官提供结构化提问方向(如针对“低尽责性”候选人追问细节把控能力);

- 人才盘点:用于现有员工性格测评,辅助岗位调整、晋升决策及团队优化。

招聘性格软件的优势与局限性

优势:

- 客观性提升:减少主观偏见(如 halo effect光环效应),基于数据评估候选人;

- 效率优化:批量测评缩短招聘周期,尤其适用于校招、大规模社招;

- 精准匹配:降低因性格不匹配导致的离职率,据某调研显示,合理使用性格测评可使试用期离职率下降20%。

局限性:

- “标签化”风险:过度依赖测评结果可能忽视候选人的成长潜力与情境适应性;

- 文化适配偏差:通用性格模型可能难以完全匹配本土企业或特定行业文化(如传统制造业与互联网企业的性格偏好差异);

- 作弊应对:部分候选人可能通过“刷题”伪造测评结果,需结合行为面试验证。

使用建议与实施步骤

企业引入性格软件时,需注意以下要点:

- 明确目标:清晰界定测评目的(如筛选、发展),避免“为测评而测评”;

- 定制化工具:选择支持岗位定制模型的软件(而非通用测评),或结合企业历史员工数据校准维度权重;

- 结果解读培训:对HR及面试官进行专业培训,避免误读数据(如将“低外向性”简单等同于“不擅长沟通”);

- 结合多维度评估:将性格测评与笔试、面试、背景调查结合,形成“数据+经验”的综合决策。

实施步骤参考:

| 阶段 | 关键动作 |

|------------|--------------------------------------------------------------------------|

| 需求分析 | 梳理岗位核心能力要求,确定性格测评重点维度(如“抗压能力”“创新思维”) |

| 工具选型 | 对比软件的信效度、岗位适配性、数据安全合规性(如是否通过ISO 27701认证) |

| 试点运行 | 选取1-2个部门试点,对比传统招聘与测评辅助招聘的决策差异及试用期表现 |

| 全面推广 | 建立测评结果应用规范(如“匹配度≥70分进入面试”),定期复盘优化模型 |

相关问答FAQs

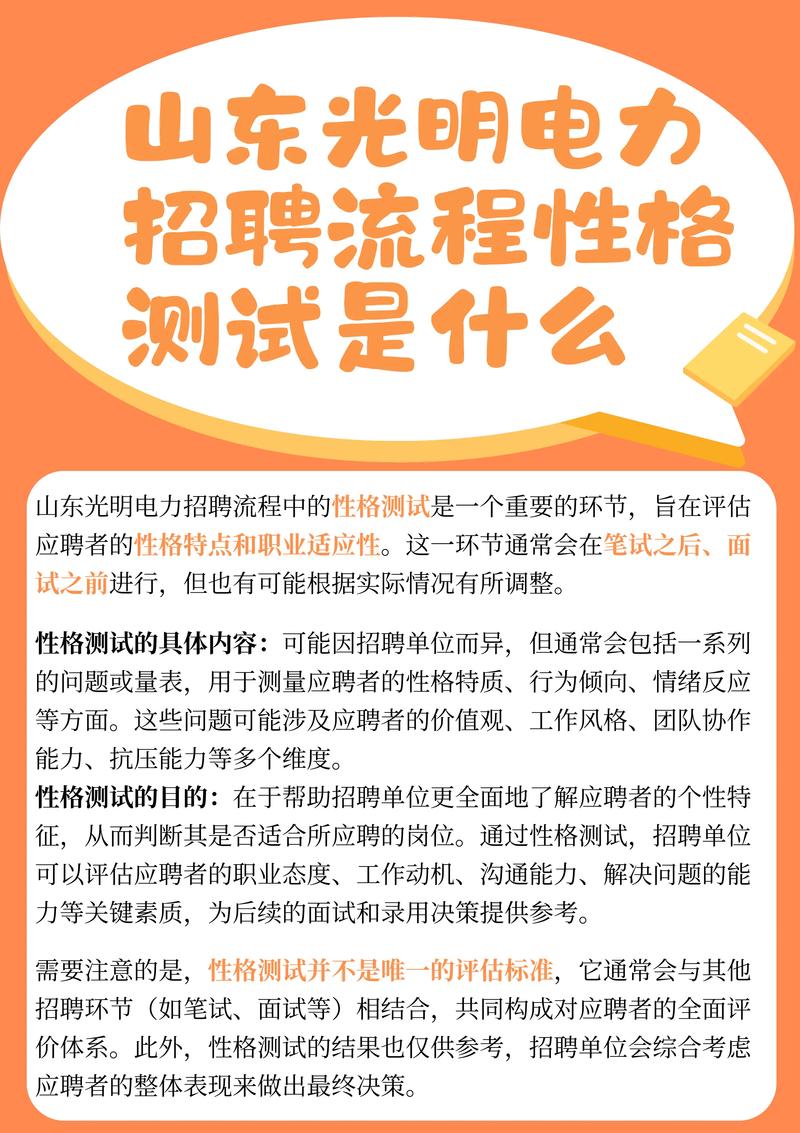

Q1:性格测评结果是否决定招聘最终结果?

A:否,性格测评是招聘决策的辅助工具,而非唯一标准,企业需结合候选人的专业技能、经验、面试表现及背景调查结果综合评估,避免“唯数据论”,某候选人性格测评与岗位匹配度仅60%,但其过往项目经验与行业资源高度契合,仍可通过面试进一步验证其潜力。

Q2:如何避免性格测评中的“伪装效应”?

A:可采取以下措施:① 选择包含“测谎题”的测评工具(如设置重复题或矛盾情景题);② 增加行为面试环节,通过“过去经历追问”(如“请举例说明一次你应对高压任务的具体过程”)验证测评结果的真实性;③ 采用“情景模拟测试”(如角色扮演),观察候选人在真实压力下的行为反应,而非依赖其自我描述。