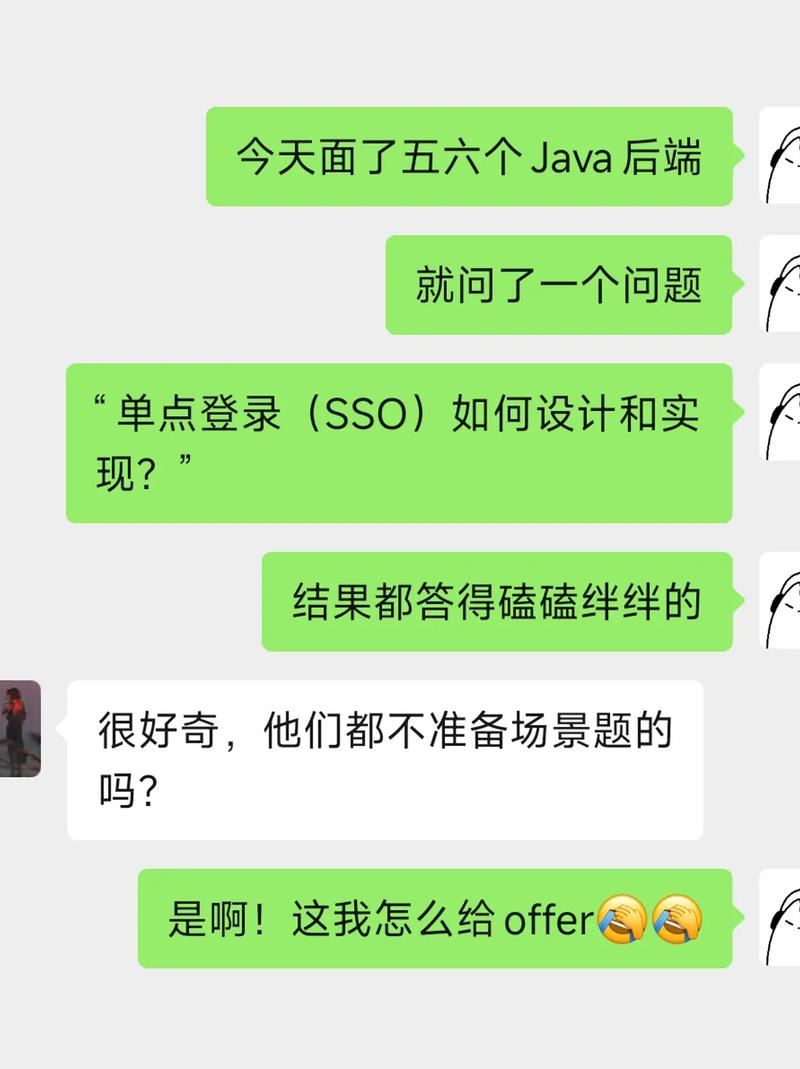

在招聘Java开发人员的过程中,企业和技术团队往往会面临一系列潜在担忧,这些担忧贯穿从简历筛选到最终录用的全流程,既包括技术能力的硬性评估,也涉及职业素养、团队协作等软性考量,以下从多个维度详细分析招聘Java时常见的担忧点及应对思路。

技术能力是招聘Java开发者的核心关注点,其中基础扎实与否直接影响后续开发效率,许多招聘方担心候选人虽然简历上写着“精通Java”,但对底层原理理解浮于表面,例如JVM内存模型、多线程并发机制、垃圾回收算法等关键知识点掌握不牢,这会导致在实际开发中出现难以排查的性能问题或内存泄漏,在处理高并发场景时,若候选人不能正确使用synchronized、Lock接口或线程池参数调优,可能引发死锁或资源耗尽,对Java 8及以上新特性的熟悉程度也是重点担忧,如Lambda表达式、Stream API、Optional类等是否熟练应用,这些直接影响代码的简洁性和可维护性,框架使用能力同样令人关注,Spring Boot、Spring Cloud等主流框架的版本迭代较快,部分候选人可能仅停留在会用层面,对自动配置原理、声明式事务传播机制等缺乏深入理解,导致在遇到复杂业务需求时难以灵活扩展。

项目经验的真实性和匹配度是另一个主要担忧,部分候选人可能通过“包装简历”夸大项目成果,例如将参与项目写成主导,或模糊技术细节,导致入职后实际能力与预期不符,在分布式系统开发中,若候选人仅接触过单体应用,对微服务架构下的服务治理、熔断降级、分布式事务等场景缺乏实践经验,可能在短时间内难以胜任,项目经验与公司业务领域的匹配度也需重点关注,若公司从事金融科技开发,而候选人长期在传统行业做内部系统,可能对数据安全、高并发交易处理等特殊需求不熟悉,增加培训成本。

学习能力与技术视野的担忧在技术快速迭代的背景下尤为突出,Java生态圈每年都有大量新技术涌现,如响应式编程、云原生应用开发、GraalVM等,若候选人固守旧技术栈,拒绝接受新工具或方法论,可能阻碍团队技术升级,部分开发者满足于“ CRUD”业务开发,缺乏对技术原理的探究精神,例如在使用Redis时仅作为缓存工具,却不了解其持久化机制、集群分片原理,遇到数据一致性问题时难以有效解决,对代码质量的态度也值得关注,是否注重单元测试、代码规范、设计模式的应用,这些习惯直接影响项目的长期维护成本。

团队协作与职业素养的隐性风险常被忽视,Java开发通常需要与产品、测试、运维等多角色配合,若候选人沟通能力不足,或存在“单打独斗”倾向,可能导致需求传递偏差、协作效率低下,在敏捷开发中,若不能清晰表达技术难点或及时同步进度,可能影响迭代计划,职业稳定性也是企业考量的重点,部分候选人频繁跳槽,可能存在职业规划不清晰或适应能力差的问题,增加人员流动风险,对文档编写、代码注释的重视程度间接反映工作责任心,若候选人习惯于“口头交接”而非文档沉淀,可能增加团队知识传承的成本。

为缓解上述担忧,企业可采取针对性措施:在技术面试中增加场景化编程题和原理追问,例如让候选人现场分析一段多线程代码的潜在问题,或解释Spring AOP的动态代理实现;通过背景调查核实项目细节,如联系前同事确认候选人在项目中的具体职责和技术贡献;设置试用期技术任务,让候选人实际参与小型模块开发,检验其编码规范和问题解决能力;在面试中融入团队协作案例,询问候选人过往与冲突方沟通的经历,评估其软性实力。

相关问答FAQs

Q1:如何判断Java候选人的项目经验是否真实?

A1:可通过“STAR法则”(情境、任务、行动、结果)进行深挖,例如询问“在XX项目中,你遇到的最棘手技术问题是什么?采取了哪些解决方案?最终数据指标如何改善?”;要求候选人提供GitHub代码仓库或项目文档,查看其提交记录和代码风格;背景调查时重点询问候选人在项目中的具体角色、使用的技术栈细节及团队对其的评价,避免仅听信候选人单方面描述。

Q2:Java技术面试中如何有效考察候选人的底层能力?

A2:可设计分层面试题:基础层考察JVM内存结构(如堆、栈、方法区的区别)、多线程线程状态转换(如Blocked与Waiting的区别);原理层让候选人手写简单的线程池实现,或分析Spring Bean的生命周期及循环依赖解决方案;应用层结合实际场景,如“如何设计一个高并发的秒杀系统?需考虑哪些技术点(限流、缓存、数据库优化等)”,观察其知识体系的完整性和解决问题的逻辑性。