规划、互动方式、个人定位和维护策略等多个维度进行系统构建,核心目标是打造一个有价值、有温度、有辨识度的社交空间,以下从具体实践角度展开分析:

明确朋友圈定位:打造“价值标签”

高质量朋友圈首先需要清晰的个人定位,避免内容杂乱无章,建议先梳理自己的核心优势与兴趣领域,例如职场干货、生活美学、知识分享、亲子育儿等,形成1-2个主标签+2-3个副标签的组合,职场人可以以“行业洞察+成长心得+生活碎片”为主标签,辅以“好书推荐”“运动打卡”等副标签,让朋友快速了解你的内容价值,定位时需避免过度追求“完美人设”,真实比完美更重要,适度暴露缺点反而能增强亲和力。

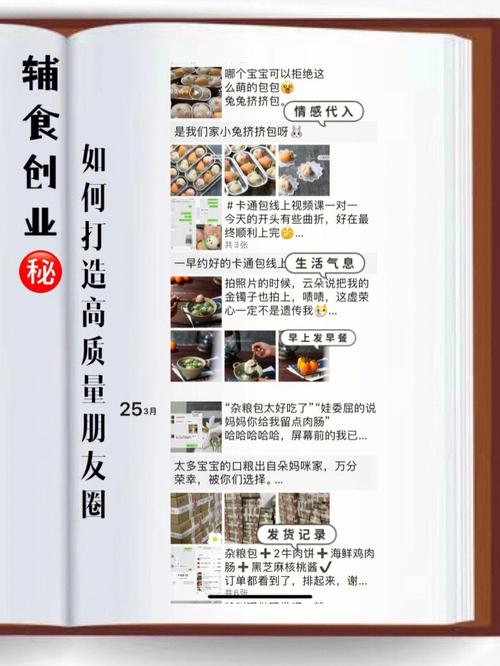

内容规划:兼顾“价值感”与“生活感” 是朋友圈的灵魂,需平衡“有用”与“有趣”,避免沦为广告屏或情绪垃圾桶,可参考“3:3:4”内容配比:

- 30%专业价值:分享行业干货、工作心得、实用技巧(如职场PPT模板、数据分析方法),或对热点事件的理性分析,最好结合自身案例,避免空泛理论。

- 30%生活美学:记录真实生活场景,如手冲咖啡的过程、周末徒步的风景、家庭聚餐的温馨,注重细节描写(如“晨光透过咖啡杯的纹理,像撒了一层金粉”),而非单纯晒图。

- 40%情感共鸣:适度分享个人感悟(如对某本书的思考、对失败的反思),或主动发起互动话题(如“大家最近在读什么书?推荐一本给我”),避免频繁抱怨或炫耀。

创作小技巧**: - 用“故事化”表达替代“结论式”分享,例如不说“今天加班很累”,而说“改了10版方案后,终于在凌晨看到客户通过的消息,突然觉得所有的熬夜都值得”。

- 添加“金句”或“提问”引导互动,如结尾附上“你有过这样的经历吗?评论区聊聊”。

互动策略:从“单向输出”到“双向连接”

朋友圈的本质是“社交”,而非“广播”,高质量互动需做到“有回应、有温度、有深度”:

- 及时回应:对朋友的评论点赞或留言,优先回复提问式评论(如“你推荐的这本书哪里买?”),对情绪类评论(如“加油!”)可回复“谢谢关心,正在慢慢调整中”。

- 主动破冰:每周主动给3-5位朋友点赞+评论,评论避免“打卡式”(如“赞”“漂亮”),而是具体指出亮点(如“你拍的这张逆光人像太有故事感了,光影处理绝了”)。

- 引导互动:发起“轻互动”话题,如“投票:你更prefer咖啡还是茶?”“征集:周末去哪儿玩,求推荐路线”,避免涉及隐私或争议性话题。

视觉呈现:提升“阅读体验”

视觉是朋友圈的“第一印象”,需注重排版与细节:

- 图片优化:避免过度滤镜,保持色调统一;构图遵循“三分法”“对称法”,突出主体;重要信息(如书籍封面、活动海报)可添加简单文字说明(如“《被讨厌的勇气》——改变思维的一本书”)。

- 排版简洁:文字分段控制在3-4段,每段不超过3行;善用表情符号分隔内容(如用“☕️”分隔生活与工作),但避免滥用;长文案可适当换行,重点内容加粗或用特殊符号标注(如“✨重点:明天下午3点直播,不见不散!”)。

维护策略:定期“整理”与“更新”

- 清理冗余内容:每季度检查朋友圈,隐藏或删除广告、负面情绪、过时信息(如已结束的活动),保持主页清爽。

- 保持更新频率:每周更新3-5条,避免“刷屏式”发布(如一天发10条)或“长期潜水”;重要事件(如项目落地、生日旅行)可分条记录,形成“系列感”。

避免雷区:守住“社交边界”

高质量朋友圈需规避以下行为:

- 频繁广告:商业推广不超过1条/周,且需标注“广告”,或提前与朋友沟通“最近在做XX项目,需要大家支持,点个赞就好”。

- 过度负能量:抱怨不超过1次/月,且需搭配积极结尾(如“虽然今天很糟,但吃到了妈妈做的热汤面,又充满了动力”)。

- 侵犯隐私:不随意转发他人聊天记录、照片,或未经同意提及朋友隐私(如“XX孩子考了第一”)。

相关问答FAQs

Q1:朋友圈如何避免成为“广告圈”?

A:控制广告频率,每条广告需附加“价值点”,例如卖护肤品时,可分享“熬夜党救星!这款面霜我用了3个月,皮肤状态稳定了”+使用前后对比图+成分解析,而非直接发“购买链接”,可设置“广告分组”,仅对潜在客户可见,避免打扰普通朋友。

Q2:如何平衡朋友圈的“真实感”与“隐私保护”?

A:采用“选择性真实”原则:分享生活细节而非具体隐私(如可说“今天带娃去了公园”,而非“孩子幼儿园地址在XX路XX号”);负面情绪可表达感受,但不涉及具体事件(如“最近压力有点大”,而非“和同事吵架了”);重要信息(如身份证号、家庭住址)绝不发布,分组可见功能(如“仅家人可见”“仅同事可见”)灵活使用。