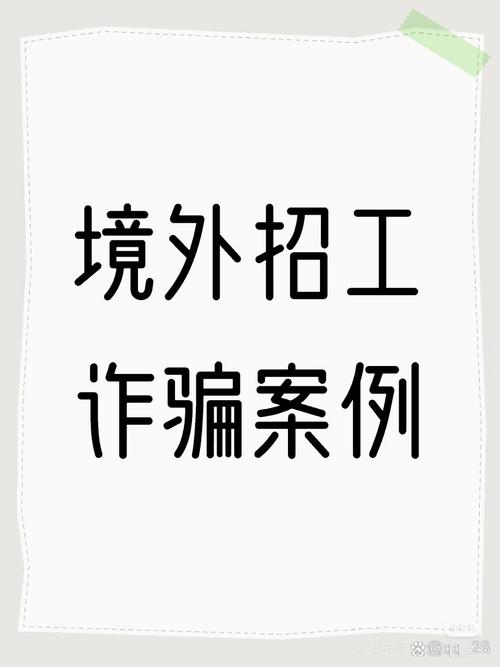

在求职过程中,求职者往往将希望寄托于招聘平台和企业,却忽视了隐藏在其中的骗局,近年来,“指针招聘骗子”这一现象逐渐浮现,这类骗局通常以“高薪”“急招”“内推”为诱饵,利用求职者对职业发展的渴望实施诈骗,不仅造成经济损失,更可能泄露个人信息,甚至诱导受害者陷入违法活动,本文将详细解析“指针招聘骗子”的常见套路、识别方法及防范措施,帮助求职者擦亮双眼,避开求职陷阱。

“指针招聘骗子”并非特指某一类诈骗群体,而是泛指那些伪装成正规招聘方,通过虚假招聘信息实施欺诈的行为,这类骗子的核心手段是“伪装”:他们可能伪造企业资质、盗用正规公司招聘信息,或冒充HR、猎头,甚至搭建与真实招聘平台高度相似的钓鱼网站,其目标群体多为经验不足的应届毕业生、急于转行的职场新人或对薪资要求较高的人群,利用这部分求职者信息不对称、求职心切的心理弱点,步步设套。

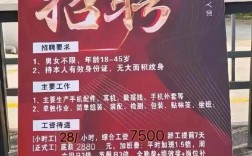

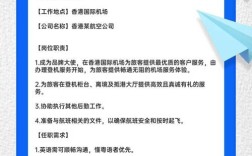

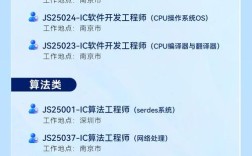

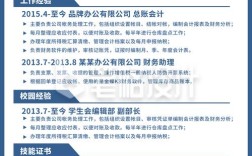

从骗局流程来看,“指针招聘骗子”通常分为四个阶段,首先是“精准诱饵”,骗子会在招聘平台、社交媒体或求职群发布极具吸引力的岗位信息,如“月薪3万的Java开发岗”“无需经验运营助理”,并强调“名额有限”“内推优先”,制造紧迫感,部分骗子甚至会标注“与XX大厂合作”,盗用企业LOGO和简介,增加信息的可信度,其次是“初步筛选”,当求职者投递简历后,骗子会以“面试”为由,通过电话或社交软件沟通,过程中表现得专业、热情,进一步获取求职者的信任,他们可能会询问身份证号、银行卡信息等敏感内容,或要求提供学历证明、前公司离职证明等文件,为后续诈骗做准备,第三步是“收费陷阱”,这是骗局的核心环节,骗子会以“保证金”“培训费”“服装费”“背景调查费”等名义要求求职者转账,金额通常在几百到几千元不等,并承诺“入职后退还”,更有甚者,以“刷单”“拉新”等兼职形式诱导求职者先垫付资金,完成后再以“系统故障”“业绩不达标”等理由拒绝返款,最后是“信息收割”,若求职者未能及时识破,骗子可能会以“岗位已满”“需要等待”为由拖延,同时利用获取的个人信息进行倒卖,或注册网贷平台、信用卡,甚至实施冒名顶替等违法犯罪活动。

为帮助求职者识别“指针招聘骗子”,以下总结了几类典型特征及应对方法,查看招聘信息的真实性,正规企业招聘通常会通过官网、认证招聘平台发布,且岗位要求与薪资水平匹配,若发现岗位描述模糊(如“薪资面议但待遇优厚”)、联系方式为个人手机号或社交账号(非企业邮箱),需高度警惕,警惕“收费”要求,根据中国法律规定,用人单位不得以任何名义向劳动者收取财物,因此凡是以“保证金”“培训费”等要求转账的,几乎可判定为骗局,求职者可通过“国家企业信用信息公示系统”查询企业资质,或通过企业官方客服核实招聘信息,注意沟通中的异常细节,骗子往往使用“模板化”话术,回避视频面试,或以“远程办公”为由拒绝线下见面,若招聘方要求提供过多与岗位无关的个人信息(如家庭住址、父母职业、银行卡密码等),也应果断拒绝。

面对“指针招聘骗子”,求职者需建立“三不”原则:不轻信、不透露、不转账,在投递简历前,尽量通过多种渠道核实企业及岗位信息;在沟通中,不向陌生账号转账,不泄露身份证号、银行卡密码等核心隐私;若疑似遭遇诈骗,应立即保存聊天记录、转账凭证等证据,向公安机关报案,并向招聘平台举报,求职者应提升自我保护意识,不点击陌生链接,不下载非官方APP,避免个人信息被窃取。

相关问答FAQs

Q1:如何判断招聘信息是否为“指针招聘骗子”发布的?

A1:可通过以下几点综合判断:一是查看企业资质,通过官方渠道核实企业是否真实存在,是否存在经营异常;二是分析岗位信息,若岗位要求与薪资严重不符(如“无经验月薪过万”)、工作内容模糊(如“轻松赚钱”),或强调“无需面试、直接录用”,需警惕;三是注意联系方式,正规企业招聘通常使用企业邮箱或官方招聘平台沟通,若对方要求添加个人微信、QQ或通过非正规链接投递简历,风险较高;四是拒绝任何形式的收费,凡是以“保证金”“培训费”等名义要求转账的,均为骗局。

Q2:若不慎向“指针招聘骗子”转账,应该如何挽回损失?

A2:一旦发现被骗,应立即采取以下措施:第一,保存证据,包括聊天记录、转账凭证、对方账户信息、招聘信息截图等,为后续报案提供依据;第二,立即联系银行或支付平台,尝试冻结对方账户,减少损失;第三,向公安机关报案,可通过拨打110或前往当地派出所提交证据,说明情况;第四,向招聘平台举报该虚假信息,避免更多人受骗;第五,若个人信息被泄露,及时修改密码,通知亲友警惕相关诈骗,必要时向征信机构申请信用保护。