在信息爆炸的时代,高质量文章如同沙漠中的绿洲,能为读者提供深度思考、实用知识或独特视角,如何在海量信息中精准筛选出优质内容,成为许多人面临的挑战,要找到高质量文章,需建立系统化的方法,从明确需求、选择渠道到深度甄别,逐步优化信息获取效率。

明确自身需求:精准定位“高质量”标准

“高质量”是相对概念,不同读者对优质文章的定义差异显著,首先需明确自己的核心需求:是获取行业前沿动态、学习实用技能,还是拓展认知边界?研究者需要数据严谨、文献支撑充分的学术文章,职场人更关注案例具体、可操作性强的干货内容,而普通读者可能偏好观点新颖、文笔生动的深度评论。

明确需求后,可建立“质量评估维度”,作为筛选依据,以下为关键评估指标:

| 评估维度 | 具体说明 |

|------------------|--------------------------------------------------------------------------| 深度 | 是否超越表面信息,提供数据、案例或逻辑推演,而非简单观点堆砌 |

| 信息准确性 | 数据是否标注来源,事实是否有依据,能否与其他权威信源交叉验证 |

| 观点独特性 | 是否提出新视角、新问题,或对常见话题有深度解读,避免人云亦云 |

| 逻辑严谨性 | 论证过程是否环环相扣,是否存在逻辑漏洞,结论是否能从论据中合理推导 |

| 时效性与价值** | 是否符合当前需求,经典文章需经得起时间检验,热点文章需避免过度追逐流量 |

选择优质渠道:聚焦“高浓度”信息源

明确需求后,需从海量渠道中筛选出“高浓度”信息源,优质渠道往往具备严格的筛选机制或专业的内容生产团队,能降低筛选成本。

专业学术与行业平台

- 学术数据库:如知网、万方、Web of Science、Google Scholar等,适合研究者或需要深度知识的读者,可通过关键词筛选高被引论文、核心期刊文章,关注领域内权威学者的研究成果。

- 行业垂直媒体:如科技领域的TechCrunch、36氪,财经领域的《财新》《华尔街见报》,设计领域的Behance等,这些平台通常由行业从业者运营,内容更贴近实践前沿。

权威媒体与出版机构

- 传统媒体转型平台:如《人民日报》客户端、新华社“新华每日电讯”、BBC、The New York Times等,其内容经过专业采编流程,事实核查严格,适合获取时政、社会等领域的深度报道。

- 知名出版社线上专栏:如中信书院、理想国、后浪等,会邀请领域专家撰写文章,内容兼具专业性与可读性。

社区与自媒体

- 知识付费平台:如得到、知乎盐选专栏、小宇宙优质播客文稿等,这些平台的内容经过筛选或用户付费验证,质量相对较高,知乎“盐选专栏”中的深度分析文章,往往由该领域专业人士撰写。

- 头部创作者专栏:在微信公众号、Medium、Substack等平台,关注领域内公认的“优质创作者”,可通过其历史文章判断内容风格、逻辑深度和更新频率,优先选择持续输出高质量内容的作者。

图书与经典文献

- 图书是系统化知识的载体,尤其经典著作(如《人类简史》《思考,快与慢》)经过时间检验,内容质量远超碎片化文章,可通过豆瓣读书、Goodreads等平台查看高分书籍,或关注年度书单(如“亚马逊年度十大好书”“《经济学人》年度推荐”)。

深度甄别内容:从“标题党”到“价值内核”

即使来自优质渠道,仍需对具体文章进行深度甄别,避免被“标题党”或低质内容误导。

快速筛查“低质信号” 党特征过度夸张(“震惊!XX的真相竟然是…”)、模糊不清(“你必须知道的XX秘密”)、情绪化表达(“XX行业彻底完了!”)。 结构混乱:段落冗长、逻辑跳跃、缺乏小标题或过渡句,阅读体验差。

- 信息来源模糊:未标注数据来源、案例出处,或引用“据相关研究表明”“专家认为”等模糊表述。

深度验证“质量内核”

- 检查数据与案例:文章中的数据是否有权威来源(如政府报告、上市公司财报、学术研究),案例是否具体、可追溯,可通过交叉验证(如搜索同一主题的其他文章对比数据)判断真实性。

- 分析论证逻辑:拆解文章的论证结构,观点是否明确?论据是否支撑观点?是否存在以偏概全、因果倒置等逻辑谬误?

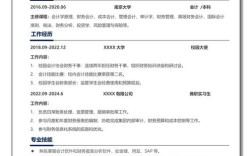

- 关注作者背景:作者是否具备相关领域专业资质(如学历、从业经历、过往作品)?可通过其社交媒体、个人主页或第三方平台(如领英、学术主页)验证。

- 阅读评论区与反馈:高质量文章往往能引发深度讨论,评论区可能出现补充信息、不同观点或事实纠错,注意区分理性讨论与情绪化攻击,优先选择评论区有专业用户参与的互动。

建立信息管理机制:持续优化获取效率

找到高质量文章后,需通过系统化管理机制,避免信息过载,并持续优化信息源。

分类与标签管理

使用笔记工具(如Notion、印象笔记、Flomo)对文章进行分类,例如按“行业研究”“技能提升”“认知拓展”等标签存储,便于后续检索,同时标注关键观点和个人思考,深化理解。

关注“信息源推荐链”

优质信息源往往具有“推荐属性”,阅读一篇高质量文章后,可关注其引用的文献、作者推荐的其他文章,或评论区用户推荐的相关内容,形成“优质信息-新信息源-更优质信息”的正向循环。

定期复盘与筛选

每月回顾收藏的文章,删除重复、过时或价值低的内容,保留真正有深度的文章,同时分析优质信息的共性(如某平台、某作者的风格),逐步聚焦到最适合自己的信息渠道。

相关问答FAQs

Q1:如何判断一篇行业分析文章是否值得阅读?

A:判断行业分析文章质量可从三方面入手:一是作者背景,优先选择有行业从业经验或学术研究背景的作者;二是数据支撑,文章是否引用权威数据(如行业报告、企业财报、调研数据),并注明来源;三是观点深度,是否不仅描述现象,还分析行业趋势、痛点及底层逻辑,而非简单罗列信息,可对比同一主题的多篇文章,若某篇文章的观点能被其他信源交叉验证,且提供独特视角,则质量更高。

Q2:避免信息过载,如何平衡阅读数量与质量?

A:避免信息过载的核心是“少而精”,设定每日阅读时间上限(如1小时),优先选择长文章深度阅读,而非碎片化信息;采用“2:8法则”,将80%的时间投入20%的高质量文章(如经典著作、深度报告),20%的时间用于快速浏览行业动态;学会“断舍离”,对低质信息果断舍弃,不追求“读完所有文章”,而是“读懂关键文章”,定期复盘阅读效果,调整信息源和阅读策略,确保输入的内容真正转化为认知增量。