要解除扶手椅逍遥,首先需要明确“扶手椅逍遥”并非一个标准术语,通常可能指代因长期依赖舒适、被动的生活方式(如久坐不动、缺乏社交、生活节奏混乱等)导致的身心状态失衡,表现为精神萎靡、行动力下降、社交隔离等,解除这种状态的核心在于主动打破舒适区,重建积极的生活节奏和身心连接,具体可从以下多维度入手:

认知重构:打破“舒适陷阱”的心理依赖

长期“逍遥”往往源于对“轻松”的过度追求,需先从心理层面调整认知,可通过记录“逍遥”状态下的真实感受(如疲惫、空虚、焦虑),对比主动行动后的成就感(如完成运动、社交后的愉悦感),用具体数据强化“行动优于躺平”的认知,设定“最小行动目标”,例如每天下床活动10分钟、给朋友发一条消息,通过微小成功积累改变动力,避免因目标过高导致放弃。

行为激活:用“微习惯”重建生活秩序

制定每日结构化计划

将时间划分为“必须做”和“可选择性”两部分,

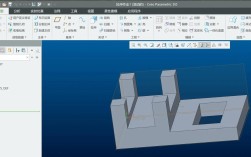

| 时间段 | 必须做的事 | 可选做的事 |

|--------------|---------------------------|---------------------------|

| 7:00-8:00 | 起床、简单拉伸 | 阅读10分钟新闻 |

| 12:00-13:00 | 外出就餐或自己准备健康餐 | 刷短视频不超过15分钟 |

| 19:00-20:00 | 快走或居家运动20分钟 | 看一集综艺(控制在30分钟)|

通过固定“必须做”事项,逐步建立规律生物钟,减少因无所事事导致的“逍遥”惯性。

创造“离开扶手椅”的触发条件

- 物理隔离:将手机、零食等诱惑物移出沙发区域,在书桌或阳台设置“活动角”;

- 环境提示:在扶手椅旁贴便签写上“站起来,你值得更好的状态”,用视觉提醒打破习惯性就坐。

社交重构:用连接对抗孤立

“扶手椅逍遥”常伴随社交退缩,需主动重建人际连接,可从低门槛社交开始:

- 每周给1位亲友打电话或约线下见面;

- 参与社区兴趣小组(如读书会、徒步群),通过共同话题自然融入;

- 在线报名短期课程(如烹饪、绘画),既有学习目标,又能结识同好,社交互动能提供外部反馈,避免长期独处陷入负面思维循环。

身心赋能:通过身体激活精神

久坐会导致身体代谢减缓,进而加剧精神萎靡,需通过身体活动打破恶性循环:

- 轻度运动:每天进行15-30分钟快走、瑜伽或骑固定自行车,促进多巴胺分泌;

- 感官刺激:用冷水洗脸、闻薄荷精油或听快节奏音乐,短时间内提升唤醒水平;

- 自然接触:每天到户外晒10分钟太阳,调节褪黑素分泌,改善睡眠质量,间接提升行动力。

环境优化:减少“逍遥”的便利条件

- 清理家中囤积的“舒适型物品”(如零食、毛绒玩具),减少依赖的物理基础;

- 将书桌、运动器材等“行动工具”放在显眼位置,增加主动行动的几率;

- 限制电子设备使用时间,设置“无屏幕时段”(如21:00后),避免被动消磨时间。

长期机制:建立“反逍遥”支持系统

- 找到“行动伙伴”,互相监督打卡(如每日运动截图分享);

- 每周进行“状态复盘”,记录积极变化(如“本周出门3次,心情明显好转”),强化正向反馈;

- 允许偶尔“倒退”,避免因一次松懈全盘放弃,保持“80%坚持+20%灵活”的弹性节奏。

解除扶手椅逍遥是一个渐进过程,关键在于用“主动替代被动”“微小积累改变”,当身体开始适应行动节奏,精神层面的“逍遥”依赖会自然减弱,最终实现身心的积极平衡。

相关问答FAQs

Q1:如果尝试改变后感到更焦虑,怎么办?

A:初期打破舒适区可能引发焦虑,这是正常心理反应,可先降低行动难度(如从每天运动30分钟减至10分钟),同时配合深呼吸或正念冥想缓解紧张感,若焦虑持续超过2周,建议寻求心理咨询师帮助,排查是否存在潜在情绪问题。

Q2:如何避免陷入“间歇性努力-彻底躺平”的循环?

A:核心是建立“可持续行动系统”,将大目标拆解为“每日必做微习惯”(如每天读1页书、做2个俯卧撑),通过完成微习惯积累“成功体验”;同时设置“奖励机制”,如坚持一周后给自己买一本想要的书,用即时反馈强化行动动力,避免因追求完美而放弃。