错过了校园招聘确实会让人感到焦虑和迷茫,尤其是看着身边同学陆续拿到offer,自己却还在原地打转,但请相信,这并非世界末日,校园招聘只是职业发展的众多路径之一,甚至可以说,它只是起点而非终点,关键在于如何调整心态、积极寻找替代方案,并通过主动行动弥补这个“错过”,以下从心态调整、替代路径、能力提升、长期规划四个维度,为你提供详细的应对策略。

心态调整:接纳现实,避免内耗

要明确“错过”的本质是什么,校园招聘的优势在于集中、高效,企业针对应届生设有专门岗位,流程相对标准化,但劣势也很明显:竞争激烈、岗位同质化高,且很多企业更看重学历和实习经历,而非实际能力,错过了这个“标准赛道”,反而可能让你跳出惯性思维,发现更多个性化的机会。

停止自我否定:不要反复纠结“如果我当时早点准备就好了”,这种内耗只会消耗精力,现实是,每年都有大量毕业生通过社招、实习转正、创业、自由职业等途径找到理想工作,你的任务不是回到过去,而是立足当下。

重新定义“应届生”身份:很多企业对“应届生”的界定并非严格毕业时间,而是“毕业两年内未缴纳社保”,你可以主动查询目标企业的招聘政策,确认自己是否仍具备资格,部分城市的人才引进政策、落户优惠等,对毕业时间也有宽松规定,不妨多加关注。

替代路径:拓宽视野,主动出击

校园招聘不是唯一入口,以下几条路径同样可行,甚至可能更适合你的职业目标:

(一)社会招聘:抓住“金三银四”之外的窗口期

社招并非只有有工作经验的人才能参与,很多企业会在日常招聘中释放“应届生友好型”岗位,尤其是中小型企业、创业公司或新兴行业,这些企业更看重学习能力、项目经验和岗位匹配度,而非学历光环。

行动建议:

- 精准投递:在招聘网站(如BOSS直聘、猎聘、智联招聘)中设置“应届生”“无经验”等关键词,同时关注“管培生”“储备干部”等岗位,这类岗位通常对新人更包容。

- 内推优先:通过LinkedIn、校友群、行业社群等渠道联系目标企业的员工,争取内推机会,内推简历的曝光率远高于普通投递,且能直接与用人部门沟通,避免被HR系统筛掉。

- 关注“补招”:部分企业在春招结束后,因岗位未招满会开启“补招”,或因员工离职产生临时空缺,这些信息通常不会大规模宣传,需要你定期刷新招聘网站,或关注企业官方公众号的“招聘动态”。

(二)实习转正:曲线救国的最佳策略

如果短期内没有找到全职工作,不妨先以实习身份进入目标行业或企业,实习不仅能积累经验,还能展现你的学习能力和职业态度,很多企业都有“实习转正”机制。

行动建议:

- 目标导向:选择与职业规划相关的实习,哪怕薪资较低或无薪,想进入互联网行业运营岗,可以从新媒体运营、用户运营等基础实习做起,积累项目案例。

- 主动沟通:实习期间主动承担任务,定期向导师汇报工作成果,表达转正意愿,很多企业更愿意留下已经熟悉业务流程的实习生,而非重新招聘新人。

- 横向拓展:如果实习企业无法转正,这段经历也能成为你下一份工作的“跳板”,证明你具备行业实践经验。

(三)考公考编/考研:稳定与提升的备选方案

如果追求职业稳定性或希望提升学历背景,考公、考编、考研是值得考虑的路径,这些选择虽然需要投入大量时间,但能为你提供长期的职业保障或更高的就业起点。

行动建议:

- 明确动机:不要因为“逃避就业”而选择考研,也不要盲目跟风考公,想清楚自己是否适合体制内工作,或是否真的需要通过学历提升来弥补竞争力。

- 科学备考:制定详细的复习计划,利用线上课程、备考社群等资源提高效率,关注目标院校的“推免生”“调剂”信息,以及公务员考试的“基层项目”“三支一扶”等定向招录政策。

(四)自由职业/创业:突破传统就业模式

如果你具备某项专业技能(如设计、写作、编程、视频剪辑等),可以尝试自由职业或接单创业,虽然初期收入不稳定,但能灵活安排时间,积累个人作品和客户资源。

行动建议:

- 平台起步:在猪八戒网、Upwork、小红书等平台注册账号,发布作品集,承接小型项目。

- 打造个人品牌:通过知乎、B站等平台分享专业知识,吸引潜在客户,学习心理学专业的学生可以开设科普账号,未来发展为心理咨询师或培训师。

能力提升:弥补短板,增强竞争力

无论选择哪条路径,核心竞争力都是关键,错过校招后,更需要针对性提升以下能力:

(一)硬技能:从“理论”到“实践”

校招企业更看重学历和证书,而社招则更看重“你能解决什么问题”,需要将所学知识转化为实际技能。

| 技能类型 | 提升方法 | 适用岗位举例 |

|---|---|---|

| 数据分析 | 学习Excel高级函数、SQL、Python,完成1-2个数据分析项目(如电商用户行为分析) | 产品经理、运营、市场调研 |

| 编程开发 | 在GitHub上参与开源项目,或独立开发小程序/网站 | 程序员、前端开发、后端开发 |

| 设计能力 | 掌握PS、AI、Figma等工具,完成UI设计作品集 | 平面设计、UI/UX设计、新媒体运营 |

| 写作与文案 | 运营个人公众号/知乎账号,撰写行业分析报告或产品测评 | 内容运营、文案策划、公关 |

(二)软技能:从“学生思维”到“职场思维”

校园招聘对应届生的包容度较高,而社招则要求快速适应职场环境,重点提升以下软技能:

- 沟通能力:学会用简洁的语言汇报工作,主动跨部门协作,避免“想当然”。

- 解决问题能力:面对任务时,先拆解目标,制定步骤,而非等待指令。

- 时间管理:使用番茄工作法、四象限法则等工具,提高工作效率。

长期规划:明确方向,持续迭代

短期内的“补救”固然重要,但长期职业规划更能帮助你避免走弯路,建议从以下三个维度思考:

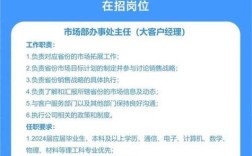

(一)行业选择:趋势大于热度

不要盲目追逐“热门行业”,而是结合自身兴趣、专业背景和行业前景做出选择,新能源、人工智能、大健康等领域正处于上升期,人才需求大,竞争相对较小。

(二)岗位匹配:能力与兴趣的交集

列出自己的优势(如擅长逻辑分析、喜欢与人沟通)和兴趣(如对科技、教育、金融感兴趣),寻找二者的交集,喜欢沟通且擅长数据分析的人,可以考虑“数据运营”或“商业分析”岗位。

(三)持续学习:打造“T型”能力结构

在某一领域深耕(“T”的垂直部分),同时广泛涉猎相关知识(“T”的水平部分),做产品经理的人,可以学习心理学(用户研究)、设计(交互逻辑)、数据分析(功能迭代),成为复合型人才。

相关问答FAQs

Q1:错过校招后,简历上没有任何实习经历,怎么办?

A:没有实习经历不代表没有竞争力,可以从以下三方面弥补:一是将课程设计、毕业论文、社团项目等经历转化为“项目经验”,用STAR法则(情境-任务-行动-结果)描述;二是自学相关技能并输出作品,例如学习PS后完成一组海报设计,作为设计岗位的作品集;三是通过短期实习或志愿者活动积累经验,哪怕是1个月的实习,也能体现你的主动性。

Q2:毕业半年还没找到工作,家人很焦虑,如何调整心态?

A:理解家人的焦虑源于关心,但不要被他们的情绪绑架,你可以用行动证明自己的努力,例如每天记录投递进度、学习打卡,让家人看到你在积极应对,接受“职业发展是长跑”的现实,第一份工作的薪资和平台并非决定性因素,寻找同龄人支持群体,通过交流缓解压力,同时学习他人的求职经验,很多成功人士的职业生涯都经历过“空窗期”,关键在于如何利用这段时间提升自己。