招聘信息是企业与求职者之间的重要桥梁,一份招聘信息往往承载了企业的用人需求、岗位核心职责、任职资格以及企业价值观等多维度信息,对于求职者而言,学会科学分析招聘信息,不仅能精准匹配岗位需求,还能在面试中占据主动,甚至通过细节判断企业真实情况,避免“踩坑”,以下从多个维度拆解如何系统分析招聘信息。

拆解岗位基本信息:明确“做什么”与“要什么”

招聘信息开头的“岗位名称”“所属部门”“工作地点”等基础信息,是判断岗位定位的第一步。“新媒体运营”和“新媒体内容运营”虽仅一词之差,但前者可能侧重全渠道流量与转化,后者更聚焦内容生产与策划;“工作地点”是否标注“可接受异地出差”或“需常驻项目地”,则直接关系到工作性质与生活安排。

核心职责与任职要求是分析的重中之重,企业通常会用“负责”“参与”“协助”等动词描述职责,动词的强度往往对应岗位的核心程度——负责公司产品线的用户增长策略制定与落地”是核心职责,“协助部门完成市场数据整理”则为辅助性工作,任职要求则需分“硬性条件”与“软性素质”:学历、专业、证书、工作年限等是硬门槛,而“沟通能力强”“抗压性好”“具备创新思维”等软性要求,则需结合岗位性质判断其重要性——例如销售岗的“抗压性”是核心,而研发岗的“逻辑思维”更关键。

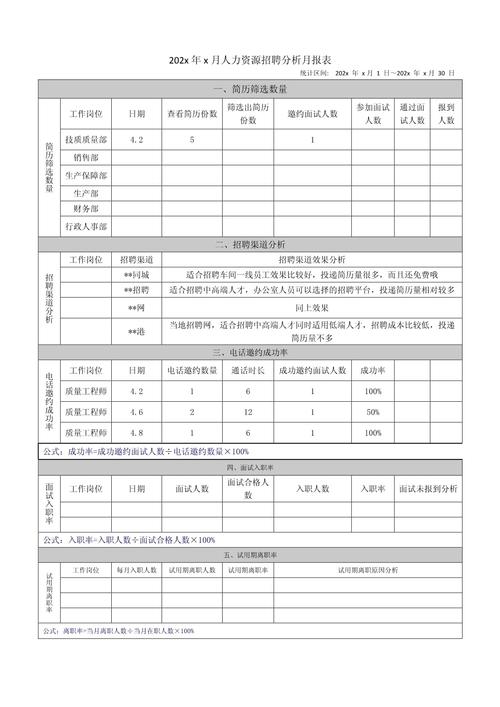

可通过表格对比不同招聘信息中的同类岗位,快速定位差异:

| 岗位名称 | 核心职责关键词 | 任职要求硬性条件 | 软性素质重点 |

|---|---|---|---|

| 新媒体运营 | 内容策划、用户增长、数据分析 | 本科及以上学历,2年相关经验 | 创新思维、数据敏感度 |

解读隐性信息:从“文字细节”判断企业真实需求

招聘信息的表述往往藏着“潜台词”,薪资范围写“8K-15K”还是“面议”,“面议”可能意味着薪资弹性大(或企业薪资体系不透明),而明确区间则说明企业对岗位价值有清晰定位;福利部分若标注“五险一金按全额基数缴纳”,通常代表企业合规性较好,而“五险一金按最低标准”则需警惕。

岗位职责的“颗粒度”也能反映企业成熟度:职责描述清晰到“每周输出2篇原创推文,策划3场社群活动”,说明岗位分工明确;若仅写“负责新媒体相关工作”,则可能是小公司一人多岗,或岗位定位模糊。“汇报对象”和“团队规模”虽常被忽略,却直接影响工作复杂度——向“部门总监”汇报还是“经理”汇报,决策权限不同;团队“10人以内”还是“50人以上”,协作流程与晋升空间差异显著。

匹配个人能力:精准定位“适配度”与“提升点”

分析招聘信息的最终目的是判断“我是否合适”,需从“能力匹配”与“价值匹配”两个维度切入:能力匹配即现有技能是否满足岗位要求,可制作“岗位需求-个人能力”对照表,标注“完全匹配”“部分匹配”“需提升”项;价值匹配则指岗位是否符合职业规划,是否接触核心业务”“是否有培训机会”“晋升路径是否清晰”。

某“产品经理”岗位要求“3年以上B端产品经验,熟悉Axure原型设计”,若个人有2年C端经验但熟悉B端业务逻辑,则“需提升Axure技能”可通过短期学习弥补,此时仍可投递;若岗位要求“带领5人团队”,而个人仅有独立经验无管理经验,则需评估是否具备潜力,或在面试中强调“具备协作带领经验,愿快速学习管理技能”。

评估企业背景:规避“风险岗”与“伪需求”

招聘信息是企业的一面镜子,需结合外部信息验证企业真实情况,可通过“天眼查”“企查查”查看企业注册资本、经营范围、司法风险,判断是否为皮包公司或经营异常企业;通过“脉脉”“看准网”等平台搜索员工评价,了解加班文化、薪资发放、离职率等隐性信息。

需警惕“伪招聘”:例如岗位描述模糊、薪资远高于市场水平但要求不明确,可能是为储备候选人或“挂岗招聘”(实际无招人计划);频繁发布同类岗位却长期未招满,可能反映团队流动性大或岗位稳定性差,若招聘信息中出现“扁平化管理”“年轻化团队”等高频词,需结合企业规模判断——百人以上企业强调“扁平化”可能存在管理矛盾,初创企业则需接受制度不完善的风险。

优化求职策略:从分析到行动的落地

分析招聘信息后,需针对性调整简历与面试策略,简历中需突出与岗位要求匹配的经历,例如岗位要求“活动策划能力”,则详细描述过往活动的“策划思路、执行细节、数据成果”;面试时可基于招聘信息中的“痛点”提问,您提到岗位需要提升用户留存率,请问目前团队在用户活跃方面面临的主要挑战是什么”,既能展现分析能力,也能判断岗位真实性。

相关问答FAQs

Q1:招聘信息中“优秀者可放宽学历要求”是否意味着学历不重要?

A:“优秀者可放宽学历”通常表示企业在硬性条件上留有余地,但“优秀”的衡量标准可能是:具备3年以上核心行业经验、有成功项目案例(如主导过百万级用户增长项目)、或掌握稀缺技能(如AI算法、小语种翻译),此时学历是“门槛”,但能力是“核心”,若学历不占优,需在简历中用具体成果(如“独立完成XX项目,实现销售额提升200%”)证明能力价值。

Q2:如何判断“岗位职责”描述是否过于“理想化”?

A:可从三个维度判断:一是职责数量,若一个岗位要求同时负责“内容策划、用户增长、商务合作、数据分析”,远超同类岗位3-5项职责,可能是“一人多岗”的包装;二是用词绝对化,如“必须实现用户量翻倍”“保证产品上线零bug”,这类描述脱离实际,可能反映企业对岗位认知不清晰;三是对比任职要求,若职责要求“独立制定年度增长策略”,但任职要求仅“1年经验”,则需警惕职责与能力不匹配的风险。