招聘分析报告是企业人力资源管理工作中的重要输出成果,它通过系统梳理招聘全流程数据,评估招聘效率与质量,为企业优化招聘策略、提升人才管理水平提供数据支撑,撰写一份详实的招聘分析报告,需围绕“目标-过程-结果-问题-建议”的逻辑主线,结合数据洞察与业务需求,以下是具体撰写思路与内容框架:

明确报告目标与范围

报告开篇需清晰界定分析目标,评估2023年第三季度招聘效能,识别关键岗位招聘痛点,提出2024年Q1优化方向”,同时明确分析范围,包括时间周期(如2023年7月-9月)、部门/岗位范围(如技术部核心岗位、销售部全国区域岗位)、数据来源(如ATS系统、HRIS系统、部门访谈记录)等,确保报告聚焦且具备针对性。

数据收集与清洗

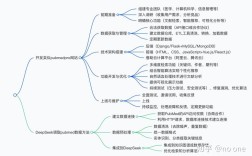

招聘分析的基础是全面、准确的数据,需从多渠道采集核心指标,并进行数据清洗(如剔除重复数据、修正异常值、统一数据口径),主要数据来源包括:

- ATS系统:简历投递量、筛选通过量、面试安排量、Offer发放量、入职率、招聘周期等;

- HRIS系统:员工背景信息、离职率、绩效数据等;

- 业务部门反馈:招聘需求变更记录、新员工试用期表现评价、用人满意度调研等;

- 市场数据:行业平均招聘周期、人才稀缺度指数、薪酬水平等(可通过第三方招聘平台或行业报告获取)。

核心指标分析与可视化

通过多维度拆解核心指标,结合图表直观呈现招聘全貌,重点包括以下维度:

(一)招聘需求与计划完成情况

分析招聘需求的合理性及计划达成率,可按部门、岗位级别(如管理岗、专业岗、基层岗)、招聘渠道(如内部推荐、猎头、招聘网站)分类统计。

| 部门 | 计划招聘人数 | 实际到岗人数 | 计划完成率 | 平均到岗周期(天) |

|---|---|---|---|---|

| 技术部 | 20 | 15 | 75% | 45 |

| 销售部 | 30 | 28 | 93% | 30 |

| 产品部 | 10 | 8 | 80% | 50 |

销售部计划完成率最高,但技术部、产品部平均到岗周期较长,存在“招不到”或“到岗慢”问题。

(二)招聘渠道效能分析

对比不同渠道的投入产出比,评估渠道有效性,核心指标包括:渠道简历量、简历通过率、转化率(简历→面试→Offer→入职)、单招成本(渠道费用/入职人数)。

| 招聘渠道 | 简历投递量 | 简历通过率 | 入职人数 | 单招成本(元) | 转化率 |

|---|---|---|---|---|---|

| 内部推荐 | 50 | 30% | 12 | 2000 | 24% |

| 猎头 | 30 | 50% | 8 | 15000 | 27% |

| 招聘网站 | 200 | 10% | 20 | 5000 | 10% |

| 校园招聘 | 150 | 15% | 6 | 8000 | 4% |

内部推荐和猎头渠道转化率最高,但单招成本差异显著;校园招聘虽简历量大,但转化率低,需优化校招策略。

(三)招聘流程效率分析

拆解招聘各环节耗时,识别流程瓶颈。

- 简历筛选:平均耗时2天,技术岗简历通过率仅8%,存在“简历质量不匹配”问题;

- 面试安排:平均耗时5天,部门面试官响应延迟率达40%,导致候选人流失;

- Offer谈判:技术岗Offer接受率60%,低于行业平均水平(75%),主要原因是薪酬竞争力不足。

(四)招聘质量评估

通过新员工试用期表现、留存率、绩效数据等评估招聘质量。

- 2023年Q1入职员工试用期通过率85%,其中内部推荐员工通过率95%,高于社招员工(80%);

- 入职6个月员工留存率75%,技术岗留存率60%,低于公司平均水平(80%),需关注技术人才稳定性。

问题诊断与原因分析

基于数据洞察,总结招聘环节的核心问题,并深挖根本原因:

- 需求与供给不匹配:技术岗“招不到”的核心原因是岗位要求过高(如“3年经验+精通算法+大厂背景”),而市场符合条件的候选人稀缺;

- 渠道结构失衡:过度依赖招聘网站(占比60%),但该渠道转化率仅10%,导致资源浪费;

- 流程效率低下:面试环节多部门协同不畅,平均招聘周期达45天,超出行业平均水平(30天),错失优质候选人;

- 雇主品牌竞争力不足:薪酬水平低于行业15%,且缺乏职业发展通道设计,导致Offer接受率低。

优化建议与行动计划

针对问题提出具体、可落地的改进措施,明确责任主体与时间节点:

- 优化招聘需求管理:业务部门需与HR共同制定岗位画像,明确“核心能力项”与“可培养项”,避免“高配”要求(责任部门:HRBP+业务负责人;完成时间:2023年10月);

- 调整渠道策略:增加内部推荐奖励(推荐成功奖励提升至5000元),缩减招聘网站预算30%,将资源向猎头和垂直技术社区倾斜(责任部门:招聘团队;完成时间:2023年11月);

- 简化招聘流程:推行“初筛+终面”两轮面试,引入AI面试工具辅助初筛,将平均招聘周期压缩至35天以内(责任部门:HR+IT部门;完成时间:2023年12月);

- 提升雇主品牌:开展技术分享会、员工故事宣传等活动,同步调整薪酬结构(增加绩效奖金占比10%),并设立清晰的晋升路径(责任部门:HR+市场部;完成时间:2024年Q1)。

概括核心结论(如“2023年Q3招聘整体完成率82%,但技术岗效率与质量双低”),重申关键改进方向(“渠道优化+流程提效+雇主品牌建设”),并建议建立月度招聘数据复盘机制,持续跟踪优化效果。

相关问答FAQs

Q1:招聘分析报告中,如何平衡“量化数据”与“定性分析”的关系?

A1:量化数据是报告的“骨架”,用于客观呈现招聘结果(如完成率、转化率);定性分析是“血肉”,通过业务部门访谈、候选人反馈等解释数据背后的原因(如“技术岗招聘周期长,因业务部门对候选人‘算法能力’要求模糊”),二者需结合:先通过数据定位问题(如“转化率低”),再通过定性分析挖掘根因(如“面试标准不统一”),最终形成“数据+洞察+建议”的完整闭环。

Q2:对于中小型企业,如何在不增加成本的前提下提升招聘分析报告的价值?

A2:中小型企业资源有限,可聚焦“高价值指标”,优先分析与业务强相关的数据(如核心岗位到岗率、留存率),避免过度追求全面性,善用免费工具(如Excel、腾讯文档)进行数据统计与可视化,定期与业务部门召开“招聘复盘会”,将报告结论转化为具体行动(如“优化JD描述”“简化面试流程”),通过小步快跑的方式持续迭代,以低成本实现招聘效能提升。