招聘有效率是衡量企业招聘工作质量和效果的核心指标,它直接反映了招聘流程的精准度、资源投入的合理性以及人岗匹配的达成情况,科学计算招聘有效率,不仅能帮助企业优化招聘策略,还能降低招聘成本、提升组织效能,以下从定义、计算公式、关键维度、数据收集及优化建议等方面展开详细说明。

招聘有效率的定义与核心逻辑

招聘有效率是指企业在一定招聘周期内,成功通过所有筛选环节并最终入职的候选人数量,与同期进入招聘流程的候选人总量的比值,其核心逻辑在于评估“从投递到入职”的转化效率,即招聘流程对优质候选人的筛选能力及对无效环节的淘汰能力,需要注意的是,招聘有效率需与“招聘完成率”“招聘到岗率”等指标区分:招聘完成率关注“计划岗位是否招满”,招聘到岗率关注“入职候选人是否顺利通过试用期”,而招聘有效率更聚焦“流程本身的转化效率”。

招聘有效率的计算公式与步骤

基础计算公式

招聘有效率=(成功入职候选人数量/同期进入招聘流程的候选人总量)×100%

“成功入职候选人”需明确标准:通常指通过简历初筛、笔试、面试、背景调查等所有环节,并正式办理入职手续的候选人(不含试用期不合格后离职的人员)。“同期进入招聘流程的候选人总量”需统一时间范围,例如以“自然月”或“单个招聘项目周期”为单位,避免数据统计口径不一。

分阶段计算:细化效率瓶颈

为定位招聘流程中的薄弱环节,可进一步计算“分阶段招聘有效率”,即每个环节的转化率,公式如下:

- 简历初筛通过率=(进入笔试/面试的候选人数量/收到简历总量)×100%

- 笔试通过率=(进入面试的候选人数量/参加笔试的候选人数量)×100%

- 面试通过率=(获得录用offer的候选人数量/参加面试的候选人数量)×100%

- offer接受率=(最终入职候选人数量/发放offer数量)×100%

通过分阶段数据,可直观判断问题所在:若简历初筛通过率低,可能需优化岗位需求描述或招聘渠道;若offer接受率低,可能需提升雇主品牌或薪酬竞争力。

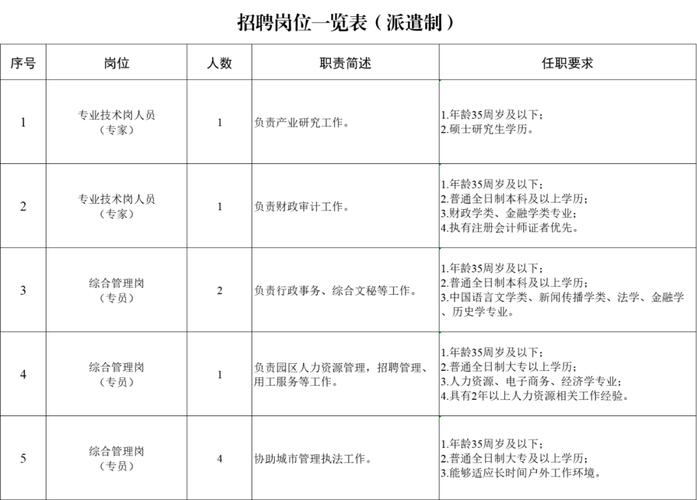

示例表格说明

以下以某企业2023年第三季度“市场专员”岗位招聘为例,展示分阶段招聘有效率的计算:

| 招聘环节 | 候选人数量 | 分阶段通过率 | 累计有效率(入职/投递) |

|---|---|---|---|

| 收到简历 | 500 | 100% | 8% |

| 简历初筛通过 | 150 | 30% | 8% |

| 参加笔试 | 120 | 80% | 8% |

| 进入面试 | 60 | 50% | 8% |

| 发放offer | 20 | 3% | 8% |

| 最终入职 | 40 | 200%* | 8% |

注:*此处“offer接受率”为40人入职/20个offer=200%,因部分候选人同时接受多个offer,实际统计中需以“发放offer数量”为分母(若同一候选人接受多个offer,仅计1次offer发放),累计有效率为40人入职/500份投递简历=8%。

数据收集与注意事项

- 明确统计口径:需统一“候选人总量”的定义(如仅统计主动投递简历,还是包含内推、猎头推荐等所有来源),“入职”的标准(如是否包含试用期未通过人员)。

- 区分岗位层级:基层岗位与高端岗位的招聘有效率差异较大(如基层岗位有效率可达20%-30%,高端岗位可能仅5%-10%),需分类计算,避免横向对比失真。

- 排除干扰因素:如因业务调整暂停招聘、候选人主动放弃等非流程因素导致的入职失败,可在分析时标注,确保数据客观性。

提升招聘有效率的建议

- 优化招聘渠道:分析各渠道候选人质量(如内推候选人留存率高于社招),调整渠道资源分配,提升精准触达。

- 精简招聘流程:减少不必要的笔试环节(如基础岗位可简化为“初筛+面试”),缩短面试反馈周期,避免候选人流失。

- 强化人岗匹配:明确岗位核心需求,面试中增加情景模拟、技能测试等环节,提升候选人筛选精准度。

- 提升雇主品牌:通过企业文化建设、员工口碑传播等方式,增强候选人入职意愿,提高offer接受率。

相关问答FAQs

Q1:招聘有效率低是否一定代表招聘工作存在问题?

A1:不一定,需结合岗位类型、市场环境综合分析,高端技术岗位因人才稀缺,招聘有效率低(如5%)可能属于正常现象;若基层岗位效率持续低于10%,则需检查岗位描述、薪酬竞争力或招聘渠道是否存在问题,若候选人质量高但接受offer率低,可能需优化面试体验或薪酬谈判策略。

Q2:如何通过招聘有效率数据优化招聘策略?

A2:可通过分阶段效率数据定位问题:若简历初筛通过率低(如<20%),说明岗位需求描述与候选人预期不匹配,需优化JD关键词或明确任职要求;若面试通过率低(如<30%),可能面试官标准不统一,需开展面试官培训或引入结构化面试;若offer接受率低(如<50%),需对比市场薪酬水平或加强雇主品牌宣传,例如增加员工访谈、办公环境展示等内容,提升候选人信任度。