要让初中生大声朗读,需要从激发兴趣、营造氛围、方法指导、习惯培养等多个维度入手,结合初中生的心理特点和认知规律,用生动有趣的方式引导他们克服羞怯、建立自信,让朗读成为主动探索语言魅力的过程,以下从具体策略、实施步骤、注意事项等方面展开详细说明。

营造轻松安全的朗读氛围,消除学生心理障碍

初中生正处于青春期,自我意识增强,担心“读得不好被嘲笑”是阻碍他们大声朗读的主要心理因素,首要任务是创造“零压力”的朗读环境。

教师和家长需主动放下“纠错优先”的思维,初期多关注“是否敢读”而非“读得好不好”,在班级朗读活动中,可先设定“自由读”环节,允许学生选择自己感兴趣的文章段落,甚至允许小声跟读或默读后尝试开口;再过渡到“小组读”,以4-6人为一组,在同伴面前朗读,缩小受众范围;最后逐步扩展到全班朗读,过程中,教师要用鼓励性语言替代批评,你今天比昨天声音大了很多,进步!”“这个句子的停顿很有感觉,再试试告诉大家你为什么这样读?”,让学生感受到“被接纳”而非“被评判”。

家庭中,家长可做“朗读伙伴”,与孩子分角色朗读课文(如一人读旁白、一人读角色对话),或一起朗读诗歌、散文,用平等的互动降低孩子的紧张感,避免在孩子朗读时中途打断纠正,更不要与其他孩子比较,而是用“妈妈觉得你读这句时像在讲故事,很有画面感”等具体肯定,强化孩子的积极体验。

选择贴近学生兴趣的朗读材料,让内容“有吸引力”

兴趣是最好的老师,如果材料枯燥、脱离学生生活,即使强制开口,也只是“小和尚念经——有口无心”,教师和家长需结合初中生的认知特点和兴趣爱好,精选朗读素材。

从“熟悉感”入手:初期可选择课本中的经典篇目(如《春》《济南的冬天》)、学生喜爱的课文片段,或与校园生活、青春成长相关的内容(如《少年中国说》选段、励志散文),让学生读“自己能理解、有共鸣”的文字。

引入“多元化文本”:除课文外,可加入诗歌(余光中、顾城的短诗)、小说节选(《哈利波特》中魔法场景描写)、科普短文(宇宙奥秘、动植物趣闻)、甚至歌词(经典古风歌词、正能量流行歌曲歌词),满足不同学生的偏好,喜欢科幻的学生可朗读《三体》片段,喜欢音乐的学生可尝试解读歌词中的意象,让朗读成为“兴趣延伸”而非“任务负担”。

利用“热点素材”:结合时事热点、影视IP等设计朗读内容,如播放《长津湖》电影片段后,让学生朗读“冰雪埋忠骨,热血照千秋”的台词;结合航天新闻,朗读航天员出征前的感言,用“新鲜感”激发朗读欲望。

教授具体的朗读技巧,让学生“读得有方法”

很多学生“不敢大声读”或“读得平淡”,源于缺乏技巧指导,担心“读错”或“读得不好听”,需通过系统训练,让学生掌握“敢读、会读”的方法。

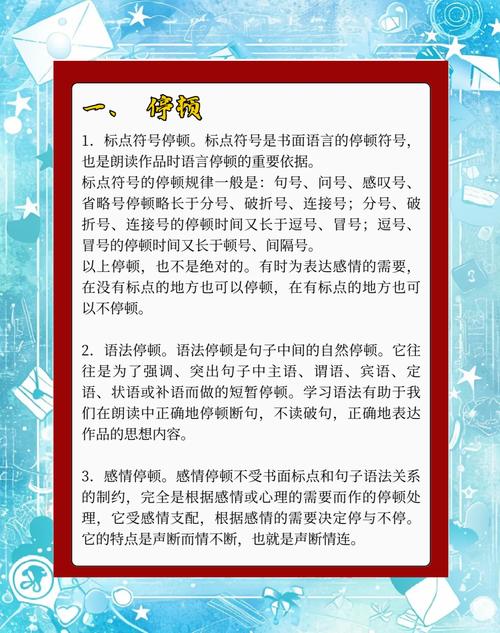

(一)基础训练:从“发音”到“节奏”

- 发音清晰训练:针对初中生易出现的平翘舌不分(z/zh、c/ch、s/sh)、前后鼻音混淆(an/ang、en/eng)等问题,设计“绕口令挑战”(如“四是四,十是十”“扁担长,板凳宽”),用游戏化的方式纠正发音;每天安排5分钟“口部操”(如开合练习、弹舌、数数),锻炼口腔肌肉灵活性,让发音更饱满。

- 停连重音训练:通过“符号标注法”引导学生理解句子的逻辑关系,在“我/终于/读懂了/‘少壮不努力,老大徒伤悲’这句话”中,用“/”标注停顿,“”标注重音,让学生体会“停顿让意思更清晰,重音让情感更突出”,可结合“听读模仿”——播放音频(如央视主持人朗读片段),让学生先听辨重音和停顿位置,再模仿练习,从“跟读”到“自主判断”。

- 语气语调训练:不同文体需不同语气,诗歌讲究“抑扬顿挫”,说明文需“平实客观”,人物对话要“符合角色性格”,可设计“角色代入”朗读:如朗读《皇帝的新装》中皇帝的虚伪,用夸张的语调;朗读《背影》中父亲买橘子的段落,用温和、略带哽咽的语气,通过“对比朗读”(同一内容用不同语气读,感受差异),让学生理解“语气=情感”。

(二)进阶训练:从“读对”到“读活”

- 情境想象法:引导学生边读边“脑补画面”,如朗读“孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”时,提问:“你看到了怎样的画面?渔翁的心情是怎样的?”让学生带着想象朗读,文字会变得立体。

- 情感代入法:对于抒情性强的文本(如散文、书信),可先让学生“说感受”:“如果这是你写给朋友的话,你会带着什么心情说?”再将“说”转化为“读”,让朗读成为“情感的自然流露”。

设计多样化的朗读活动,让过程“有活力”

单一、重复的朗读形式容易让学生产生厌倦感,需创新活动形式,将朗读融入“游戏、竞赛、展示”等场景,让每一次开口都充满期待。

(一)趣味竞赛类

- “朗读小达人”挑战赛:设置“发音准确度”“情感表现力”“流畅度”三个评分维度,每月评选班级“朗读之星”,颁发证书或小奖品(如书籍、笔记本),利用学生的竞争意识激发动力。

- “诗词飞花令”对抗赛:以“月”“春”“情”等主题,让学生轮流朗读含该字的诗句,限时接龙,既训练朗读速度,又积累古诗词,让朗读成为“思维与表达的双重挑战”。

(二)沉浸体验类

- “课本剧朗读会”:将课文改编为剧本,学生分组扮演不同角色,通过对话朗读、动作表演还原场景,如《孔乙己》中“排出九文大钱”的“排”字,可通过角色朗读体会孔乙己的迂腐与炫耀,让朗读从“声音输出”升级为“情境再现”。

- “校园朗读者”广播站:选拔优秀学生担任“校园朗读者”,在课间播放他们朗读的原创文章、经典美文,让学生的声音成为校园“背景音”,增强成就感。

(三)创意表达类

- “配乐朗读会”:让学生为选择的文本搭配背景音乐(如诗歌配古筝,散文配钢琴),用音乐烘托情感,朗读时注意语速与音乐的节奏匹配,提升艺术感染力。

- “朗读+绘画”活动:朗读一段描写景色的文字后,用画笔勾勒出脑海中的画面,再向同学介绍“我为什么这样画,朗读时我感受到了什么”,实现“语言-图像-情感”的转化,让朗读更具创造性。

建立长效激励机制,让朗读“成习惯”

朗读能力的提升非一日之功,需通过持续的正向反馈,帮助学生从“被动读”转为“主动读”,最终形成习惯。

教师层面:可建立“朗读成长档案”,记录学生每次朗读的进步(如“第一次读不敢看同学,今天能抬头看大家了”“第一次停顿混乱,现在能准确标出重音”),定期与学生回顾成长轨迹,让他们看到自己的变化,在期末成绩中可设置“朗读表现分”,占比10%-15%,将朗读纳入评价体系,提升重视程度。

家长层面:鼓励“家庭朗读时光”,每天固定15分钟,全家一起朗读,周末可举办“家庭朗读分享会”,邀请亲戚朋友“云围观”,用家庭氛围巩固习惯,当学生主动朗读时,及时给予具体表扬(如“你今天读《假如生活欺骗了你》时,最后一句‘相信吧,快乐的日子将会来临’读得很坚定,让我感受到了力量”),避免空洞的“你真棒”。

注意事项:避免走入“形式化”误区

- 不强制“大声=有效”:部分学生性格内向,强行要求“必须用很大声”可能适得其反,应先鼓励“自然开口”,再逐步提升音量,重点是“清晰、有感情”,而非单纯追求“音量”。

- 不追求“速度=进度”:朗读训练需“慢工出细活”,避免为完成“读完全文”的任务而忽视对细节的把握(如重音、停顿),可先分段精读,再整体连读,让学生在“读透”中建立自信。

- 不忽视“个体差异”:对朗读能力较弱的学生,可降低难度(如选择短句子、熟悉段落),多给予一对一指导;对能力较强的学生,可增加挑战(如加入方言朗读、多角色切换),避免“一刀切”打击积极性。

相关问答FAQs

Q1:初中生总是“小声读”或“不敢读”,可能是哪些原因?如何针对性解决?

A:原因主要有三:一是心理自卑,担心读得不好被嘲笑;二是缺乏技巧,读得磕磕绊绊,怕出错;三是材料无趣,觉得朗读是“任务”。

解决方法:心理上,通过“小组读”“伙伴读”缩小受众范围,用“肯定具体化”替代批评(如不说“读得真好”,而说“你读这句时声音很稳,让大家听清楚了每个字”);技巧上,从绕口令、短句开始练,每天5分钟“微朗读”,逐步建立“我能读好”的信心;材料上,让学生自主选择感兴趣的内容(如小说、歌词),先“读得开心”再“读得好”。

Q2:如何让朗读训练与语文学习结合,避免“为读而读”?

A:可将朗读作为语文学习的“工具”:一是通过朗读理解文本,如读文言文时,注意停顿和重音能帮助断句(如“可/以一战”中的“/”表停顿,提示“可以”是能愿动词);二是通过朗读积累语感,如读《从百草园到三味书屋》中“不必说碧绿的菜畦,光滑的石井栏”,通过反复朗读体会“不必说……也不必说……单是……”的句式结构,写作时能自然迁移;三是通过朗读提升写作,仿照课文的语气语调写片段(如模仿《阿长与<山海经>》中“我的保姆,长妈妈即阿长,辞了这人世,大概也有了三十年了”的抒情方式,写一段对亲人的怀念),让朗读成为“输入-输出”的桥梁。