在创业公司和互联网行业的融资语境中,“D轮融资”是一个具有特定阶段含义和战略指向的术语,它特指一家企业在发展过程中经历的第四次大规模外部股权融资,这一轮融资通常发生在公司商业模式已经得到充分验证、市场地位相对稳固、且需要大规模资金支持以实现规模化扩张或进一步巩固领先优势的关键时期,要深入理解D轮融资的内涵,需要从其定位、参与方、资金用途、对企业及招聘的影响等多个维度展开分析。

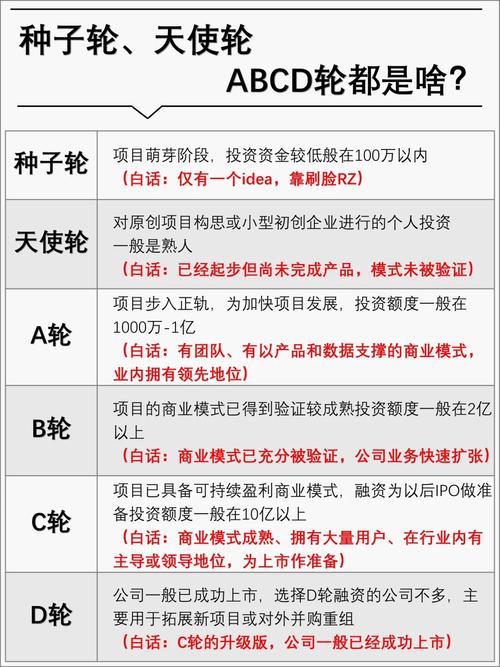

从融资阶段的生命周期来看,D轮融资往往处于企业成长的“成熟扩张期”与“Pre-IPO(首次公开募股前)期”的交界地带,在此之前,企业通常会经历种子轮、天使轮(早期)、A轮(起步期)和B轮(成长期),每一轮融资都对应着企业发展的不同里程碑,A轮融资主要用于验证产品与市场的契合度(Product-Market Fit),B轮融资则聚焦于扩大市场份额、优化商业模式,而进入D轮阶段,企业往往已经实现了稳定的营收增长,拥有清晰的用户群体和成熟的运营体系,甚至可能已实现单月或单季度盈利,此时的核心目标不再是“活下去”或“找到方向”,而是“跑得更快”“变得更强”,通过资金杠杆实现指数级增长,为后续可能的上市或并购奠定基础。

D轮融资的参与方也呈现出与早期阶段显著不同的特征,领投机构通常是顶级的私募股权基金(PE)、风险投资(VC)的后期基金,或战略投资者(如行业巨头、产业链上下游龙头企业),财务投资者看中企业的盈利前景和退出回报(通过IPO或股权转让),而战略投资者则更关注协同效应——通过投资获取技术、市场或数据资源,以强化自身业务版图,可能会引入新的投资方,但早期投资者(如天使轮、A轮机构)往往会继续跟投,以支持企业走过“最后一公里”的冲刺阶段,融资规模方面,D轮融资的金额通常远超早期阶段,常见于数千万美元至数十亿美元不等,具体金额取决于企业所属赛道、市场潜力以及已有估值,一家处于高速扩张期的SaaS(软件即服务)企业,D轮融资可能达到5亿-10亿美元,以支持其全球市场拓展和研发投入;而一家深耕细分赛道的硬科技企业,融资规模可能在2亿-5亿美元,主要用于产线建设和技术迭代。

对于企业招聘而言,D轮融资是一个关键的“加速器”和“结构化升级”节点,这一阶段的招聘需求呈现出明显的“规模化”和“专业化”特征,具体可以从以下几个方面体现:

业务扩张驱动人才数量激增,拿到D轮融资后,企业最直接的行动通常是加速市场渗透,若此前业务聚焦国内一二线城市,D轮后可能会启动下沉市场或海外市场的布局,这需要大量销售、市场、本地化运营人才的加入,以某互联网教育企业为例,D轮融资后可能计划在一年内新增50个线下学习中心,仅区域校长、课程顾问、市场推广等岗位就需要招聘上千人,为了支撑业务扩张,中后台职能(如人力资源、财务、法务、IT)也需要同步扩容,建立更完善的体系化支持能力。

组织升级倒逼人才质量提升,D轮企业不再是草莽生长的初创公司,而是需要向“规范化大厂”转型的组织,这意味着对人才的专业能力、管理经验提出更高要求,在技术团队中,早期可能以“能实现功能”的工程师为主,而D轮后则需要引入具备架构设计能力、技术前瞻性的技术负责人(如CTO、首席架构师),以及擅长大型项目管理和团队协作的技术经理,在职能岗位上,需要招聘有上市公司或大型企业工作经验的财务总监(CFO)、人力资源总监(CHRO),以建立符合上市要求的财务体系和人力资源管理体系,数据分析师、增长黑客等精细化运营岗位的需求也会显著增加,帮助企业从“粗放式增长”转向“精细化运营”。

研发与创新投入成为招聘重点,为了保持长期竞争力,D轮企业通常会加大在核心技术研发、产品创新上的投入,这直接驱动了高端研发人才的招聘,例如人工智能算法科学家、生物医药领域的首席研究员、新能源材料的高级工程师等,这类人才往往具有博士学位或顶尖企业从业背景,薪资水平远高于行业平均水平,且招聘周期较长,企业可能会设立独立的研发中心或实验室,吸引全球顶尖人才加入,为技术壁垒的构建提供支撑。

以下表格总结了D轮融资阶段企业招聘的核心特征与需求方向:

| 招聘维度 | 核心特征 | 典型岗位举例 |

|---|---|---|

| 业务扩张需求 | 市场地域扩张(下沉市场/海外)、业务线新增,驱动基础岗位数量激增 | 区域销售经理、市场推广专员、本地化运营专员、客户成功经理、新业务线产品经理 |

| 组织升级需求 | 从“初创团队”向“规范企业”转型,需引入具备大厂管理经验的专业人才 | 财务总监(CFO)、人力资源总监(CHRO)、法务总监、IT架构师、高级人力资源BP |

| 研发创新需求 | 加大核心技术投入,构建长期技术壁垒,需高端研发人才 | 首席科学家、算法研究员(AI/大数据)、高级硬件工程师、医药研发负责人、专利工程师 |

| 运营精细化需求 | 从粗放增长转向数据驱动的精细化运营,需专业分析和管理人才 | 数据分析师、增长黑客、用户运营专家、供应链管理总监、质量管理体系经理 |

值得注意的是,D轮融资对招聘的影响并非单向的“资金驱动”,而是存在双向选择机制,企业在获得资金的同时,也面临着投资方对“增长指标”的严格考核,例如要求在1-2年内将用户规模提升3倍、实现盈亏平衡或市场份额进入行业前三,这种压力会传导至招聘端——企业需要在有限的时间内快速找到“能打胜仗”的人才,但如果招聘失误(如高管能力不匹配、核心员工稳定性差),可能导致战略执行偏离,进而影响后续融资或上市进程,D轮企业的招聘往往更强调“人岗匹配度”和“文化适配性”,甚至会引入专业的第三方招聘机构或高管寻访公司,以降低招聘风险。

D轮融资后的招聘市场环境也值得关注,若处于资本寒冬期,尽管企业拿到D轮融资,但整体招聘市场可能趋于谨慎,候选人选择更倾向于“稳定性强、前景明确”的企业;若处于资本热潮期,则可能面临人才争夺战,尤其是高端人才的薪资水涨船高,企业需要通过股权激励、职业发展空间等非薪酬手段吸引人才,某自动驾驶企业在D轮融资后,为了吸引一位行业顶尖的算法专家,不仅提供了高于市场水平的年薪,还授予了相当数量的期权,并将其纳入核心人才发展计划。

D轮融资对于企业招聘而言,是一个从“生存驱动”转向“增长驱动”的关键转折点,它不仅带来了资金层面的“弹药支持”,更要求企业在人才结构、组织能力、战略执行力上实现全面升级,对于求职者而言,D轮企业往往意味着更快的职业成长速度、更完善的培训体系以及可能获得股权回报的机会,但也需要承担更高的工作压力和业绩指标,理解D轮融资的深层逻辑,有助于企业更精准地制定招聘策略,也有助于求职者更理性地评估职业发展方向。

相关问答FAQs:

Q1:D轮融资阶段的企业,招聘时最看重候选人的哪些素质?

A:D轮融资阶段的企业招聘更注重“结果导向”和“体系化能力”,具体而言,基层岗位看重执行力、学习能力和抗压能力,例如销售岗位需要候选人具备快速开拓市场的能力,运营岗位需要数据敏感度和用户思维;中层管理岗位看重团队管理经验、资源协调能力和跨部门协作能力,例如区域经理需要证明过往的团队业绩增长案例,产品经理需要具备从0到1推动产品落地的经验;高层岗位(如总监级别)则更看重战略视野、行业资源整合能力以及与企业文化的适配性,例如CFO需要具备上市财务筹备经验,CTO需要带领大型技术团队的技术架构能力,候选人对企业所处赛道的理解深度、过往履历与岗位目标的匹配度也是重要考量因素。

Q2:D轮融资后,企业如何通过招聘策略应对“上市前的人才储备”需求?

A:为满足上市前的人才储备需求,企业通常会从“数量储备”和“质量升级”两方面制定招聘策略,在数量上,针对核心业务板块(如研发、销售、市场)制定明确的扩招计划,通过校招吸纳应届生作为“新鲜血液”,通过社招引入有经验的“成熟人才”,形成合理的人才梯队;在质量上,重点引进具备上市公司或大型企业工作经验的高端人才,如CFO(负责上市财务合规)、IR(投资者关系负责人,负责与资本市场沟通)、董秘(董事会秘书,协调上市流程)等关键岗位,同时加强内部人才培养,通过“导师制”“轮岗机制”等提升现有骨干的管理能力和专业素养,企业还会优化股权激励方案,通过限制性股票(RSU)或期权包绑定核心人才,降低上市前的人员流失风险,确保团队稳定性。