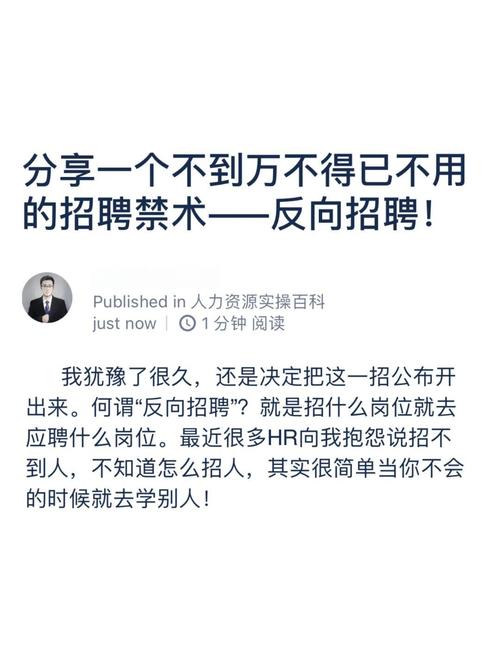

在数字化招聘时代,企业通过搜索引擎获取候选人信息已成为常态,但这一行为也伴随着隐私泄露、信息偏差、法律风险等多重挑战。“招聘反搜”概念应运而生,它并非指禁止企业使用搜索引擎,而是倡导在合规、合理、尊重隐私的前提下,构建科学、安全的候选人信息核实与评估体系,避免因过度依赖或不当使用网络信息导致的招聘失误。

招聘反搜的核心内涵与必要性

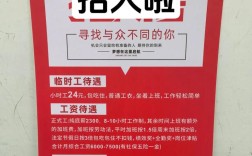

招聘反搜的本质是平衡招聘效率与候选人权益,其核心在于“三原则”:合法性(遵守《个人信息保护法》等法规)、必要性(仅收集与岗位相关的公开信息)、最小化原则(不获取无关隐私),当前,部分企业在招聘中存在“网络深扒”现象:通过社交媒体、论坛、历史帖子等挖掘候选人过往言论、家庭背景、生活轨迹,甚至涉及宗教信仰、健康隐私等敏感信息,这种行为不仅可能侵犯候选人隐私权,还可能因信息偏差导致误判——因候选人过往的“不当言论”被断章取义而错失人才,或因过度关注个人生活细节忽略专业能力。

从企业视角看,招聘反搜是规避风险的关键,若通过非法渠道获取候选人信息(如购买数据爬取隐私),可能面临法律诉讼;若因网络偏见拒绝候选人,可能构成就业歧视,损害企业雇主品牌,过度依赖网络信息易陷入“信息茧房”,忽视候选人实际表现与岗位需求的匹配度,反而降低招聘质量。

招聘反搜的实施路径与合规边界

(一)明确信息收集的“红线”与“绿线”

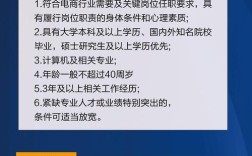

企业需建立信息收集清单,区分“可公开获取的岗位相关信息”与“禁止收集的隐私信息”,候选人公开的LinkedIn职业履历、行业文章、公开演讲等可作为参考,但私人微信朋友圈、非公开社交动态、家庭住址、医疗记录等则属于禁区,以下为常见信息类型的合规边界:

| 信息类型 | 可收集范围 | 禁止收集范围 |

|---|---|---|

| 职业背景信息 | 公开简历、工作履历、项目成果、行业认证 | 未公开的离职原因、薪资细节、前同事评价 |

| 社交媒体信息 | 公开账号的职业相关动态(如行业观点、作品) | 、家庭照片、宗教言论、政治倾向 |

| 个人基本信息 | 姓名、年龄(非强制)、学历(公开可查) | 身份证号、婚姻状况、生育计划、籍贯 |

| 其他信息 | 公开获奖记录、专利信息、公开演讲视频 | 健康状况、银行流水、通话记录、生物识别信息 |

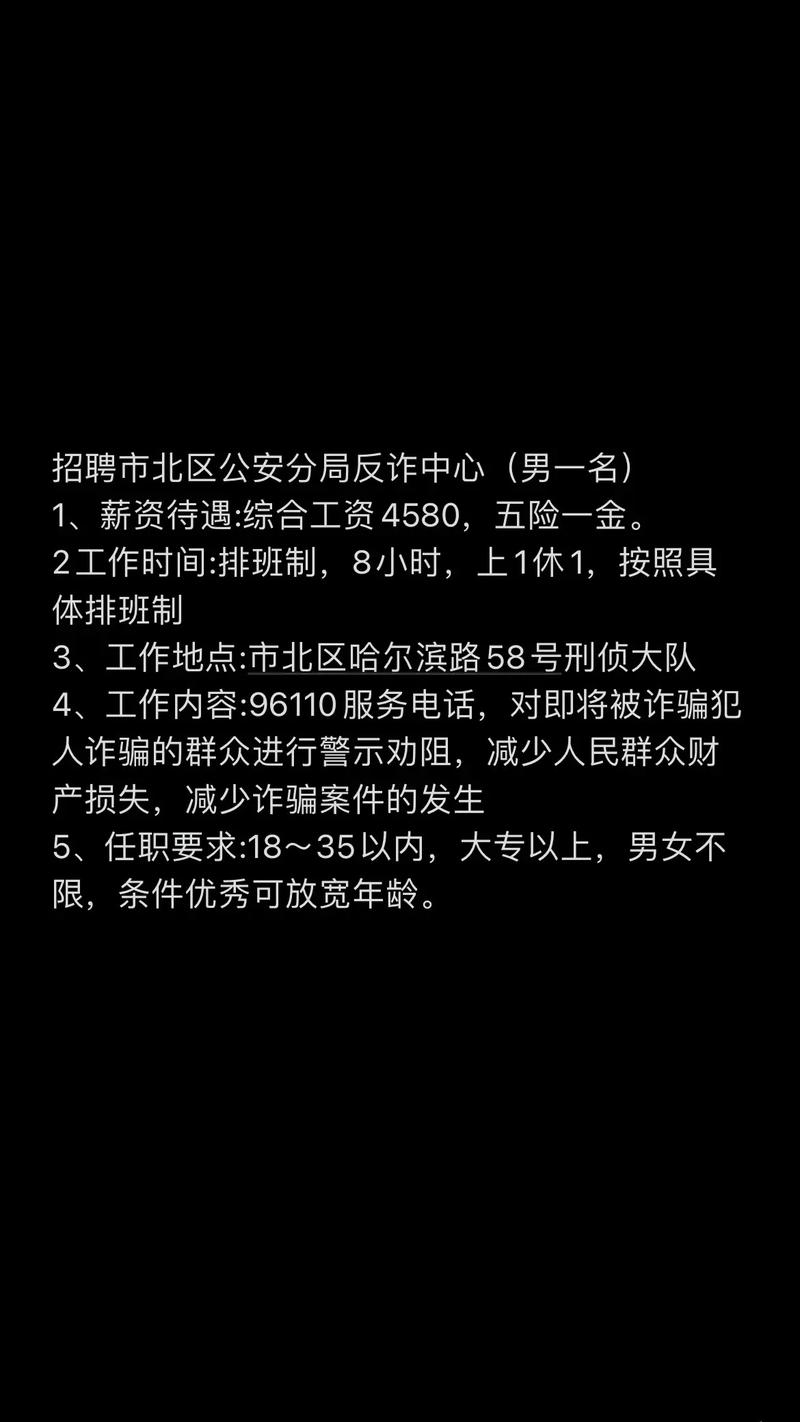

(二)规范信息核实流程

企业应通过官方渠道核实候选人信息,而非依赖单一网络来源,学历可通过学信网验证,工作履历可通过背调公司(需候选人授权)核实,专业技能可通过笔试、面试评估,若通过网络信息辅助判断,需确保信息来源可靠(如权威媒体报道、官方平台),并交叉验证避免虚假信息。

(三)加强招聘团队合规培训

招聘人员需熟悉《个人信息保护法》《就业促进法》等法规,掌握“最小必要”原则,在要求候选人授权信息查询时,需明确告知收集目的、范围及使用方式,不得捆绑授权;对收集到的信息需加密存储,仅限招聘团队相关人员接触,使用后及时删除。

招聘反搜的技术与管理支撑

(一)技术工具的合理应用

企业可借助合规的招聘管理系统(ATS)实现信息管理规范化,ATS可设置信息收集权限,仅允许访问候选人主动公开的资料;通过AI工具对公开信息进行初步筛选(如剔除含敏感词的非公开内容),但需确保算法公平性,避免性别、年龄等偏见,避免使用非法爬虫工具获取数据,优先选择与合规背调公司合作。

(二)建立反搜风险应对机制

若候选人因网络信息被不当拒绝,企业需建立申诉渠道,及时核查信息真实性并反馈结果,候选人若质疑“社交媒体言论影响录用”,企业需调取原始信息 context(上下文),避免断章取义,必要时由专业法律团队评估,定期审计招聘流程中的信息收集行为,确保持续合规。

从“反搜”到“正向招聘”的转型

招聘反搜的最终目标不是限制信息获取,而是推动招聘回归“以能力为核心”的本质,企业可通过以下方式优化招聘策略:

- 强化岗位画像与能力模型:明确岗位核心需求,减少对“背景光环”或“网络人设”的过度关注,通过结构化面试、情景测试等评估实际能力。

- 提升候选人体验:在招聘初期明确信息收集范围,尊重候选人隐私权,增强信任感,告知候选人“我们仅关注与岗位相关的公开职业信息,不会查看您的私人社交动态”。

- 推动多元化招聘:避免因网络信息中的“标签化”内容(如毕业院校、籍贯)筛选候选人,主动关注非传统背景人才,拓宽人才来源。

相关问答FAQs

Q1:企业招聘时,候选人是否必须授权企业查看其社交媒体账号?

A1:候选人无强制授权义务,根据《个人信息保护法》,企业收集个人信息需遵循“知情-同意”原则,若社交媒体内容属于非公开信息,企业不得强制查看,更不能因拒绝授权而拒绝录用,若需获取公开信息,应明确告知收集目的,且不得超出必要范围。

Q2:如果企业通过搜索引擎发现候选人过往负面信息(如曾经的网络纠纷),是否可以直接拒绝录用?

A2:不可直接拒绝,企业需核实信息的真实性、时效性及与岗位的相关性:若信息与岗位能力要求无关(如私人生活纠纷),或已过追溯期限,则不得作为拒绝录用的依据;若信息涉及职业操守(如学术不端、职场失信),需进一步核实细节,必要时与候选人沟通,避免因片面信息造成误判。