在当今竞争激烈的就业市场中,企业招聘环节的复杂化已成为普遍现象,这一现象既反映了企业对人才选拔的严谨性,也带来了效率、成本等多方面的挑战,招聘环节的复杂性贯穿从需求确认到新员工入职的全流程,涉及多个主体、多种工具和多重标准,其背后是企业对人才质量、组织适配度以及长期发展需求的深度考量,但也可能因流程冗余、标准模糊等问题导致招聘周期延长、候选人体验下降,甚至影响企业的雇主品牌形象。

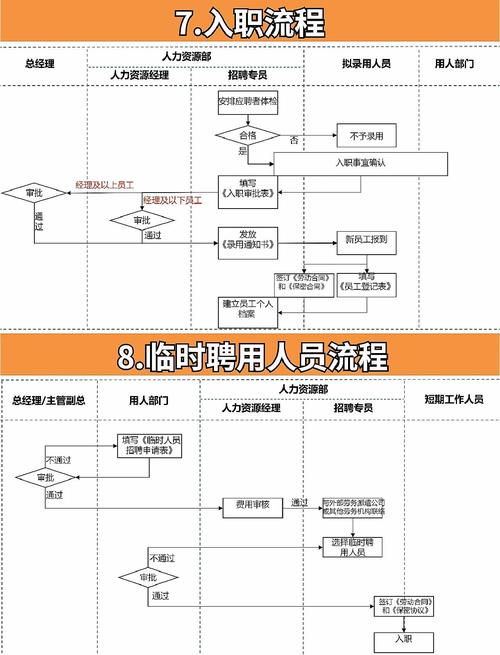

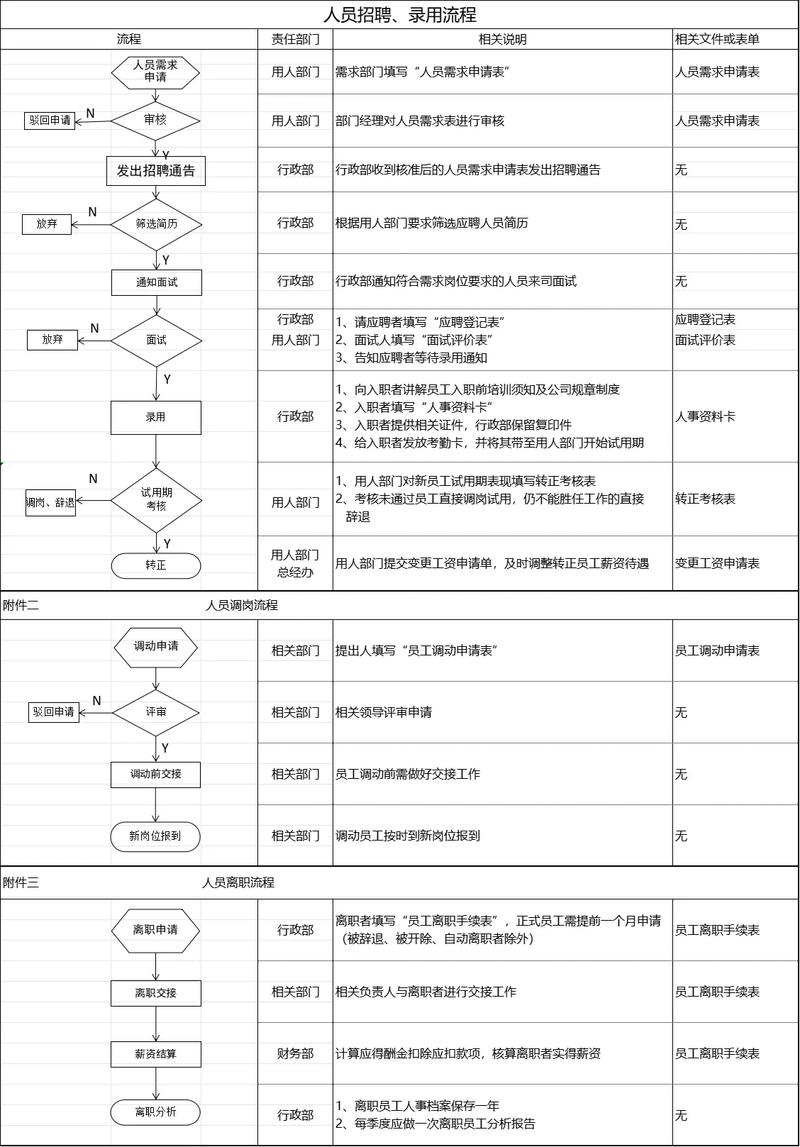

从招聘流程的纵向维度来看,环节的复杂化首先体现在阶段划分的精细化,传统招聘往往简化为“发布信息-筛选简历-面试-录用”几个步骤,而现代企业招聘则在此基础上衍生出需求诊断、人才画像绘制、简历初筛、AI测评、多轮面试、背景调查、薪酬谈判、入职准备等十余个细分环节,以需求诊断为例,HR需协同业务部门负责人进行深度访谈,不仅要明确岗位的硬性技能要求(如学历、工作经验、专业证书),还需挖掘软性能力素质(如团队协作、抗压能力、创新思维),甚至结合企业战略判断该岗位在未来1-3年的能力迭代需求,这一阶段若出现偏差,后续环节将面临“方向性错误”,导致招聘目标与实际需求脱节,某互联网公司在招聘“产品经理”时,初期仅关注“功能设计经验”,忽略了“用户数据分析能力”,导致入职员工无法胜任后续的数据驱动型产品迭代工作,最终不得不重新招聘,造成了时间和成本的浪费。

简历筛选环节的复杂化则体现在工具与标准的多元化,随着求职者数量的激增,企业已无法通过人工完成海量简历的初步筛选,纷纷引入ATS( applicant tracking system, applicant tracking system)系统进行关键词匹配、学历背景初筛等,ATS系统的过度依赖也可能导致“误伤”——部分具备潜力但简历关键词未完全匹配的候选人被过滤,而部分“包装过度”的候选人却顺利通过,为此,许多企业在ATS筛选后增加了人工复核环节,要求HR结合岗位说明书和人才画像,对候选人的项目经验、职业发展逻辑进行深度分析,某快消企业在招聘“市场专员”时,不仅筛选出“有快消行业经验”的候选人,还会重点分析其过往活动策划中“预算控制能力”“跨部门协作案例”等细节,这一过程对HR的行业认知度和判断力提出了更高要求。

面试环节是招聘复杂化的核心集中地,其复杂性体现在形式、维度和主体的多重叠加,从形式上看,除传统的结构化面试外,无领导小组讨论、角色扮演、案例分析、情景模拟、行为面试法(STAR法则)等工具被广泛应用,旨在从不同角度考察候选人的综合能力,某咨询公司在招聘“咨询顾问”时,会设置“客户问题诊断”的案例面试,要求候选人在1小时内分析模拟客户需求并提出解决方案,通过考察其逻辑思维、快速学习能力和沟通表达来评估岗位适配度,从维度上看,面试内容已从“岗位技能”扩展到“价值观匹配”“职业稳定性”“团队融入度”等隐性指标,部分企业甚至会引入心理测评工具辅助判断,从主体上看,单轮面试往往由HR、业务部门负责人、跨部门协作同事、甚至分管领导共同参与,形成“多对一”“小组面”“终面”等多重面试关卡,某制造企业在招聘“生产总监”时,设置了五轮面试:HR初面(了解基本情况与动机)、生产部门负责人(考察专业技能与管理经验)、质量部门负责人(考察质量管控意识)、分管副总(评估战略思维与资源整合能力),最后还安排了车间实地考察(观察现场管理能力),这种“全维度、多主体”的面试模式虽然能全面评估候选人,但也导致招聘周期延长至1-2个月,甚至出现候选人因流程繁琐而选择放弃的情况。

背景调查环节的复杂化则源于企业对风险防控的重视,随着职场诚信问题的凸显,越来越多的企业将背景调查作为录用前的“最后一道关卡”,调查内容也从简单的“工作履历核实”扩展到“工作表现评价”“离职原因确认”“有无违纪记录”“竞业限制情况”甚至“学历学位真伪验证”,部分涉及资金、核心技术等敏感岗位的招聘,还会引入第三方背调机构进行深度调查,例如核查候选人的征信记录、涉诉信息等,这一环节虽然降低了企业用人风险,但也因涉及隐私保护、调查周期长(通常需1-2周)等问题引发候选人担忧,若沟通不当可能导致信任危机,某金融企业在招聘“风控经理”时,因背调机构联系候选人前未明确告知调查范围,导致候选人认为隐私被侵犯,最终拒绝录用通知。

招聘环节的复杂化还体现在跨部门协作的难度上,招聘并非HR部门的“独角戏”,而是需要业务部门、法务部、财务部等多方协同的过程,薪酬谈判环节需HR与财务部门共同确定薪酬结构是否符合预算标准;录用环节需法务部审核劳动合同条款的合规性;而业务部门则需全程参与需求定义、面试评估和录用决策,在实际操作中,各部门对人才标准的认知差异、沟通效率低下、决策流程冗余等问题,往往导致招聘环节的“内耗”,某科技公司在招聘“算法工程师”时,技术部门更看重候选人的“算法创新实力”,而HR部门则强调“岗位稳定性与团队协作能力”,双方在面试评估中权重不一致,导致录用决策迟迟无法达成。

从企业视角看,招聘环节的复杂化本质上是“质量优先”策略的体现,尤其是在关键岗位、核心人才的选拔上,企业希望通过精细化流程降低用人风险,确保候选人具备“即插即用”的能力,过度复杂的流程也可能带来负面影响:一是招聘成本增加,多轮面试、背调工具、测评系统的使用推高了时间与金钱成本;二是候选人体验下降,冗长的流程和重复的沟通可能导致优质候选人被竞争对手“截胡”;三是内部效率降低,HR和业务部门将大量时间投入招聘,影响本职工作,据某招聘平台调研显示,62%的求职者因“招聘流程过长”放弃offer,43%的企业认为“流程复杂”是导致招聘效率低下的首要原因。

为平衡招聘质量与效率,企业需在“精细化”与“敏捷化”之间找到平衡点:通过优化ATS系统的筛选规则减少人工复核成本;采用“分阶段面试”策略,前期用标准化工具快速筛选,后期用深度面试精准评估;建立跨部门招聘协作小组,明确各环节权责与时间节点;通过及时反馈、流程透明化等方式提升候选人体验,招聘的本质是“双向选择”,在复杂化中保持对人才的尊重与效率的追求,才能实现企业与候选人的“双赢”。

相关问答FAQs

Q1:招聘环节复杂化是否意味着一定能够招到更合适的人才?

A1:并非绝对,招聘环节复杂化通过多维度、多工具的评估,确实能降低用人风险,提高人才与岗位的匹配度,尤其对于关键岗位、核心人才的选拔具有重要意义,但过度复杂的流程也可能导致“优中选优”的陷阱——因标准过高错失具备成长潜力的候选人,或因流程冗长导致优质候选人被竞争对手吸引,若招聘标准与实际需求脱节(如过度强调经验而忽略学习能力),再复杂的流程也无法弥补,企业需根据岗位特性(如基层岗位可适当简化流程,高层岗位需精细化评估)和人才市场供需情况,动态调整招聘环节的复杂程度,确保“复杂”服务于“精准”,而非盲目追求流程长度。

Q2:如何在保证招聘质量的前提下,简化复杂的招聘环节?

A2:可通过以下方式实现:一是流程优化,梳理现有招聘环节,剔除冗余步骤(如重复面试、非必要背调),采用“初筛-复筛-终面”的三阶段递进模式,确保每个环节聚焦核心评估点;二是工具赋能,引入AI面试、人才测评等数字化工具,快速完成初步筛选和基础能力评估,减少人工操作成本;三是标准统一,与业务部门共同制定清晰的人才画像和评估标准,避免各部门因认知差异导致流程反复;四是体验升级,通过流程透明化(如告知候选人各环节时间节点)、及时反馈(如24小时内告知面试结果)等方式,提升候选人对复杂流程的接受度;五是权责明确,建立HR主导、业务部门协同的招聘机制,明确各环节负责人和时间节点,避免跨部门协作的低效,通过以上措施,可在不降低选拔标准的前提下,提升招聘效率,优化候选人体验。