招聘中的“D轮融资”通常指的是一家创业公司在发展过程中,为业务扩张、市场拓展或技术升级等目标,进行的第四次主要股权融资阶段,在风险投资和私募股权领域,融资轮次的划分(如种子轮、A轮、B轮、C轮、D轮等)并非绝对固定的标准,但每一轮往往对应着公司发展的不同阶段和特定目标,D轮融资则意味着公司已相对成熟,具备一定的市场地位和盈利能力,正迈向更大规模的发展或准备退出。

从企业发展周期来看,D轮融资一般发生在C轮融资之后,公司通常已经完成了产品验证、市场初步拓展和商业模式的优化,可能已实现稳定营收甚至盈利,但在行业内尚未达到绝对的垄断或领先地位,D轮融资的投资者多为专业的私募股权机构、战略投资者或大型风险投资基金,他们对投资项目的筛选更为严格,不仅关注公司的短期增长,更看重其长期竞争力和行业整合潜力,融资规模通常较大,从数千万美元到数亿美元不等,具体金额取决于公司所处行业、市场前景以及融资谈判结果。

D轮融资的主要用途可以归纳为几个核心方向:一是加速市场扩张,包括进入新的地理区域(如从国内走向国际)或拓展新的细分市场;二是强化技术研发,投入更多资源进行产品迭代、技术创新或构建技术壁垒,尤其在科技、医疗等高研发投入行业尤为重要;三是进行产业链整合,通过并购上下游企业完善产业布局,提升供应链效率或获取关键技术/资源;四是补充运营资金,优化资本结构,为后续可能的上市或更大规模的扩张储备“弹药”,一家SaaS企业可能在D轮融资后加大对AI技术研发的投入,同时通过并购中小型竞争对手快速扩大市场份额;而一家新能源车企可能会利用资金建设新的生产基地,扩大产能以满足日益增长的市场需求。

与早期融资轮次相比,D轮对公司治理和财务透明度提出了更高要求,公司通常需要建立更完善的财务管理制度、合规体系和运营流程,以符合投资者和未来监管机构(如证监会)的标准,投资者会深度参与公司的战略规划、团队建设和资源对接,甚至会委派董事进入董事会,重大决策需经投资方同意,这种深度介入既是监督,也是赋能,旨在帮助公司规避发展风险,提升管理效率,D轮融资的估值逻辑也与早期不同,早期更看重用户增长、市场份额等“未来潜力”指标,而D轮会更关注毛利率、净利率、现金流等“当前盈利能力”指标,以及市占率、品牌影响力等“行业地位”指标。

值得注意的是,并非所有公司都会经历D轮融资,部分发展迅速、市场空间广阔的公司可能在C轮融资后直接启动IPO(首次公开募股);而一些发展不及预期的公司可能在C轮后难以获得后续融资,面临被收购或转型甚至淘汰的命运,能进入D轮融资阶段的公司,通常被认为是行业内具有较强竞争力和发展潜力的“佼佼者”,从投资回报角度看,D轮投资者虽然承担的风险低于早期轮次,但也需要通过后续的IPO或并购退出才能实现收益,且对退出时的估值预期较高,因此他们会更关注公司的“规模化盈利”能力和“行业头部”地位。

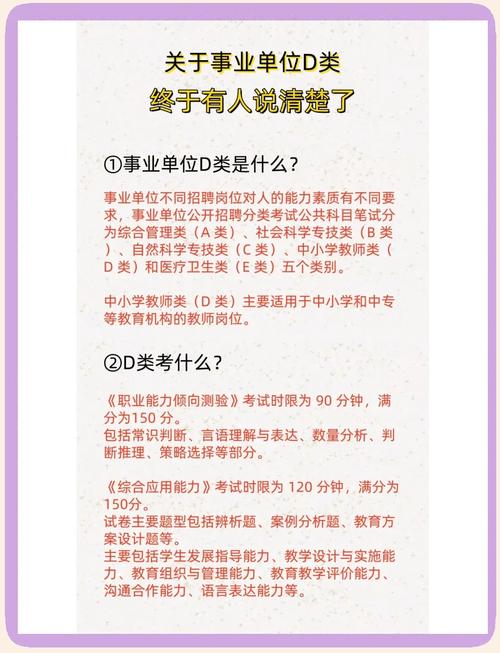

为了更清晰地展示D轮融资在企业生命周期中的定位和特点,以下通过表格对比不同融资阶段的核心特征:

| 融资轮次 | 发展阶段 | 核心目标 | 投资者关注点 | 典型规模(参考) |

|---|---|---|---|---|

| 种子轮/天使轮 | 概念期 | 产品原型验证、团队组建 | 创始人背景、创意创新性 | 数百万人民币级 |

| A轮 | 启动期 | 产品市场化、获取早期用户 | 市场需求、商业模式可行性 | 数千万人民币级 |

| B轮 | 成长期 | 扩大市场份额、提升营收 | 用户增长速度、营收数据 | 数亿人民币级 |

| C轮 | 扩张期 | 规模化盈利、行业竞争 | 盈利能力、市场地位 | 数亿至十亿人民币级 |

| D轮 | 成熟期 | 行业整合、资本运作准备 | 现金流、产业链优势、退出路径 | 数亿至十亿美金级 |

从表格中可以看出,D轮融资在企业融资路径中处于“成熟期”,是公司从“快速成长”迈向“行业领先”的关键一步,这一阶段的成功融资,不仅能为公司提供充足的发展资金,更是对其市场价值和行业地位的一种认可,有助于吸引更多优秀人才、合作伙伴和后续资源,为最终的上市或并购退出奠定坚实基础。

相关问答FAQs:

Q1:D轮融资后,公司通常会走向何方?

A:D轮融资后,公司通常有两条主要路径:一是启动IPO(首次公开募股),通过在证券交易所上市来募集更多资金,同时为早期投资者和员工提供退出渠道,进一步提升品牌知名度和市场影响力;二是被行业巨头或上市公司并购,通过整合资源实现协同效应,或为股东一次性实现现金回报,少数公司可能会继续进行E轮、F轮等后续融资,但这种情况相对较少,通常发生在市场空间极大、需要长期投入的领域(如生物医药、人工智能等)。

Q2:D轮融资的估值与C轮融资相比,会有哪些变化?

A:D轮融资的估值相较于C轮通常会呈现“增速放缓但确定性增强”的特点,C轮估值可能因用户爆发式增长、市场扩张预期等因素实现“跃升”,而D轮由于公司规模扩大、基数提升,增速可能趋于平稳,但估值逻辑会更侧重于“确定性指标”:一是盈利能力,如毛利率、净利率、EBITDA(息税折旧摊销前利润)等是否达到行业领先水平;二是现金流状况,经营性现金流是否为正或持续改善;三是行业地位,如市占率排名、品牌壁垒、产业链控制力等,宏观经济环境、行业政策变化以及可比公司的估值水平也会对D轮估值产生影响,总体而言,D轮估值更强调“可验证的业绩”和“可持续的竞争力”,而非早期轮次的“故事性”和“想象空间”。