确定网站的访问量是衡量网站运营效果、优化用户体验和制定营销策略的重要基础,要准确获取这一数据,需要结合多种工具和方法,从不同维度综合分析,以下是具体的操作步骤和关键指标说明。

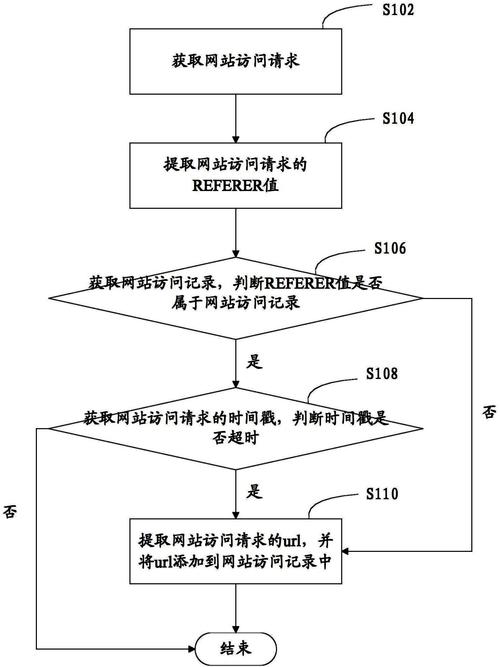

选择合适的统计工具是核心步骤,目前主流的工具包括Google Analytics(GA)、百度统计、Adobe Analytics等第三方平台,以及网站服务器自带的日志分析工具(如AWStats、Webalizer),第三方工具的优势在于功能全面,能提供实时数据、用户行为路径、转化率等深度分析,且通常通过嵌入网站代码(如GA的跟踪代码)自动收集数据;而服务器日志分析工具则基于服务器访问记录,能更全面地捕获所有请求(包括爬虫和机器人访问),但技术门槛较高,需定期下载和解析日志文件,对于大多数网站,建议结合使用第三方工具和日志分析,以兼顾数据易用性和全面性。

明确关键指标的定义和计算方式,网站访问量并非单一数值,而是由多个维度构成的指标体系,核心指标包括:

- 访问量(PV, Page Views):即页面浏览量,指用户每次刷新或点击页面产生的记录,用户访问3个页面,PV为3,这一指标反映网站内容的受欢迎程度,但需结合用户停留时间判断质量。

- 独立访客数(UV, Unique Visitors):指在统计周期内(如一天)访问网站的不同设备或IP地址数量,同一用户多次访问仅计为1个UV,能反映实际受众规模。

- 会话数(Sessions):指用户连续访问网站的行为集合,通常以30分钟无操作为会话结束标志,一次访问可能包含多个会话(如用户离开后30分钟内再次访问)。

- 跳出率(Bounce Rate):仅浏览单个页面即离开的会话占比,高跳出率可能意味着内容与用户需求不匹配。

通过表格对比这些指标,能更清晰地理解其差异:

| 指标名称 | 英文缩写 | 定义 | 作用 |

|---|---|---|---|

| 页面浏览量 | PV | 页面被加载的总次数 | 流量规模 |

| 独立访客数 | UV | 独立用户访问次数 | 反映受众覆盖范围 |

| 会话数 | Sessions | 用户连续访问的行为集合 | 分析用户活跃度 |

| 跳出率 | Bounce Rate | 单页访问占比 | 评估页面吸引力 |

确保数据采集的准确性,第三方工具需正确安装跟踪代码,避免遗漏页面(如单页应用需配置路由跟踪);服务器日志分析则需排除爬虫和无效请求(如图片、CSS文件),可通过设置过滤规则(如仅统计HTML页面)提升数据质量,注意统计周期(按日、周、月)和用户属性(新用户/回访用户)的细分,例如通过GA的“受众”功能分析不同地区、设备(移动端/PC端)的访问量差异,为优化提供方向。

结合多维度数据综合判断,若PV增长但UV停滞,可能意味着老用户活跃度提升而非新用户增加;若跳出率过高,需检查页面加载速度或内容相关性,对于电商平台,还需结合转化率(如订单量/访问量)评估访问量的商业价值。

定期生成数据报告并可视化呈现,利用工具的报表功能(如GA的“自定义报表”)将数据转化为图表(折线图、饼图等),直观展示访问量趋势及影响因素(如营销活动、算法更新),为决策提供依据。

相关问答FAQs

Q1:为什么第三方统计工具与服务器日志分析的访问量数据不一致?

A:两者数据差异主要源于统计口径和过滤机制不同,第三方工具通常过滤掉爬虫、脚本请求,且通过Cookie识别用户,可能因用户禁用Cookie导致UV统计偏低;服务器日志则记录所有请求,包含爬虫和无效访问,且基于IP识别用户,同一局域网下多个用户可能被计为1个UV,建议以第三方工具数据为主,辅以日志分析修正,确保结果更贴近实际用户行为。

Q2:如何判断网站访问量的增长是否健康?

A:健康的访问量增长需结合多个指标综合判断,若UV与PV同步增长,且跳出率下降、平均会话时长上升,说明用户规模和质量同步提升;若仅PV增长而UV停滞,且跳出率升高,可能依赖“刷新”等非自然流量,需警惕数据真实性,需参考行业基准(如通过SimilarWeb获取同品类网站数据),若增长率高于行业平均水平,且转化率稳定,则增长趋势较为健康。