微信公众号如何有效触发用户关注,是运营者需要深入思考的核心问题,在信息爆炸的时代,用户对公众号的关注选择愈发谨慎,单纯依靠内容吸引固然重要,但结合策略性的触发设计,能显著提升转化率,以下从多个维度详细解析触发关注的实操方法。

内容价值驱动:让用户“愿意”关注是公众号的基石,只有提供不可替代的价值,用户才会主动关注,具体可从三方面入手:

- 垂直领域深耕:聚焦特定领域(如职场、育儿、科技),持续输出深度内容,丁香医生”聚焦健康科普,用专业性和权威性吸引目标用户。

- 实用工具属性:开发实用功能或模板,如“PPT模板库”提供免费下载,“记账小助手”帮助用户管理财务,让用户因“有用”而关注。

- 情感共鸣内容:通过故事化表达引发情感共鸣,如“一条”的城市故事、“新世相”的深度人文内容,让用户产生“被理解”的认同感。

入口场景优化:让用户“方便”关注

关注路径的便捷性直接影响转化率,需在用户高频接触的场景中设置关注入口:

- 文章内引导:在文章开头、结尾或中间插入关注引导语,搭配“关注后领取XX资料”等福利,避免生硬广告,关注回复‘职场干货’领取《高效工作手册》”。

- 菜单栏设置:自定义菜单栏增加“关注领福利”“会员中心”等入口,引导用户点击关注。

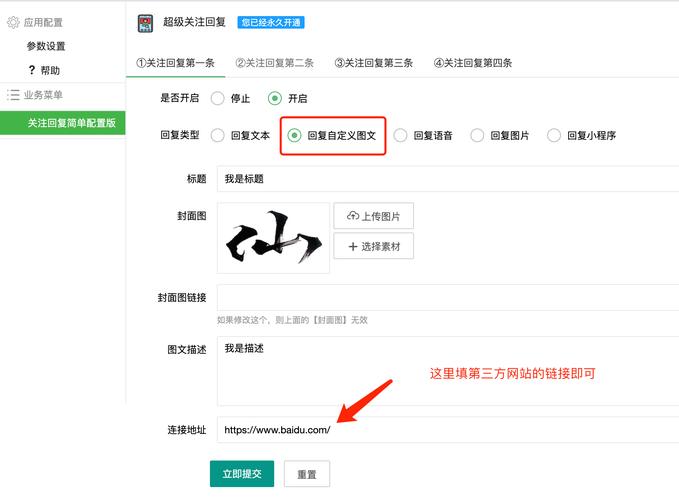

- 自动回复机制:设置关键词自动回复,如用户发送“关注”时,自动推送关注链接和福利说明。

福利刺激策略:让用户“心动”关注

福利是降低用户决策门槛的“催化剂”,需结合用户需求设计:

- 资料包/工具包:整理行业报告、模板、电子书等资源,通过关注领取,运营研究社”定期分享行业报告,吸引从业者关注。

- 限时活动:开展“关注抽奖”“打卡领积分”等活动,制造紧迫感,关注公众号参与抽奖,100人免费领取会员”。

- 专属服务:为关注用户提供专属内容或服务,如优先参与线下活动、一对一咨询等。

视觉与互动设计:提升“体验”好感

良好的用户体验能潜移默化影响用户关注决策:

- 头像与简介优化:头像需简洁易识别,简介明确公众号定位和价值,每天3分钟,搞定Excel办公技巧”。

- 互动功能开发:利用公众号的“留言”“投票”“社群”等功能,增强用户参与感,例如发起“你最想学习的技能”投票,引导用户关注参与讨论。

- 页面排版美观:采用清晰的排版、合适的配色和图片,提升阅读体验,避免用户因视觉疲劳流失。

外部渠道引流:扩大“触达”范围

通过多渠道曝光,让潜在用户接触到公众号信息:

- 社交媒体矩阵:在微博、小红书、抖音等平台发布内容,引导用户关注公众号,例如小红书笔记结尾添加“关注@XXX,获取完整教程”。

- 线下场景渗透:在实体店、展会、宣传物料上印制公众号二维码,搭配“扫码关注享折扣”等话术。

- 合作互推:与粉丝量相近的公众号或KOL合作,互相推荐,实现粉丝互换。

数据驱动优化:实现“精准”触达

通过数据分析,持续优化关注触发策略:

- 用户行为分析:利用公众号后台数据,分析用户阅读、转发、取关行为,找出内容痛点,例如若某类文章取关率高,需调整内容方向。

- 转化路径监控:跟踪不同入口的关注转化率,优化高转化路径,例如发现菜单栏关注转化率高,可增加该入口的曝光。

- A/B测试:对引导话术、福利类型、视觉设计等进行A/B测试,选择效果最优方案。

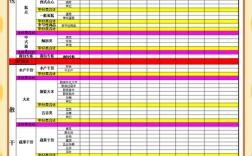

不同场景下的关注触发策略对比表

| 场景 | 触发策略 | 示例 | 关键点 |

|---|---|---|---|

| 文章阅读 | 内容结尾福利引导+关注话术 | “关注回复‘资料’领取100套PPT模板” | 相关,话术简洁明确 |

| 社交媒体传播 | 短视频/图文+二维码+价值说明 | 小红书笔记:“关注我,每天学一个Excel技巧” | 价值前置,二维码清晰易扫 |

| 线下活动 | 宣传物料+现场引导话术+即时福利 | 扫码关注领小礼品,现场抽奖 | 福利即时兑现,工作人员主动引导 |

| 用户搜索 | 公众号名称优化+简介关键词 | 名称包含“Excel教程”,简介写“免费学Excel” | 名称与搜索词匹配,简介突出核心价值 |

相关问答FAQs

Q1:为什么有些公众号内容很好,但关注率却很低? 价值是基础,但关注率低可能与“引导不足”有关,若文章未设置明确的关注入口(如福利领取、菜单栏引导),或用户未意识到关注后的额外价值,即使内容优质,用户也可能因“懒得操作”而流失,需在内容中强化“关注=获得更多价值”的关联,例如在文章开头说明“关注后可查看完整版”,结尾添加“关注领专属资料”等引导。

Q2:如何判断公众号的触发关注策略是否有效?

A:通过公众号后台数据可评估策略效果:① 关注转化率(如文章页关注入口点击率/关注人数),数值越高说明引导越有效;② 取关率(取关人数/关注总人数),若取关率高需检查福利兑现或内容质量;③ 用户来源分析,查看不同渠道(如菜单栏、文章、外部链接)的关注占比,优化高转化渠道,同时可结合用户留言反馈,了解关注动因,持续调整策略。