网络优化是一个系统性工程,旨在提升网站或应用的性能、用户体验及搜索引擎可见度,其核心目标是通过技术手段、内容策略和用户体验改进,实现访问速度、转化效率及品牌影响力的综合提升,具体实施需从技术基础、内容质量、用户体验及外部合作四个维度展开,并辅以数据驱动的持续迭代。

技术优化:构建高效稳定的访问基础

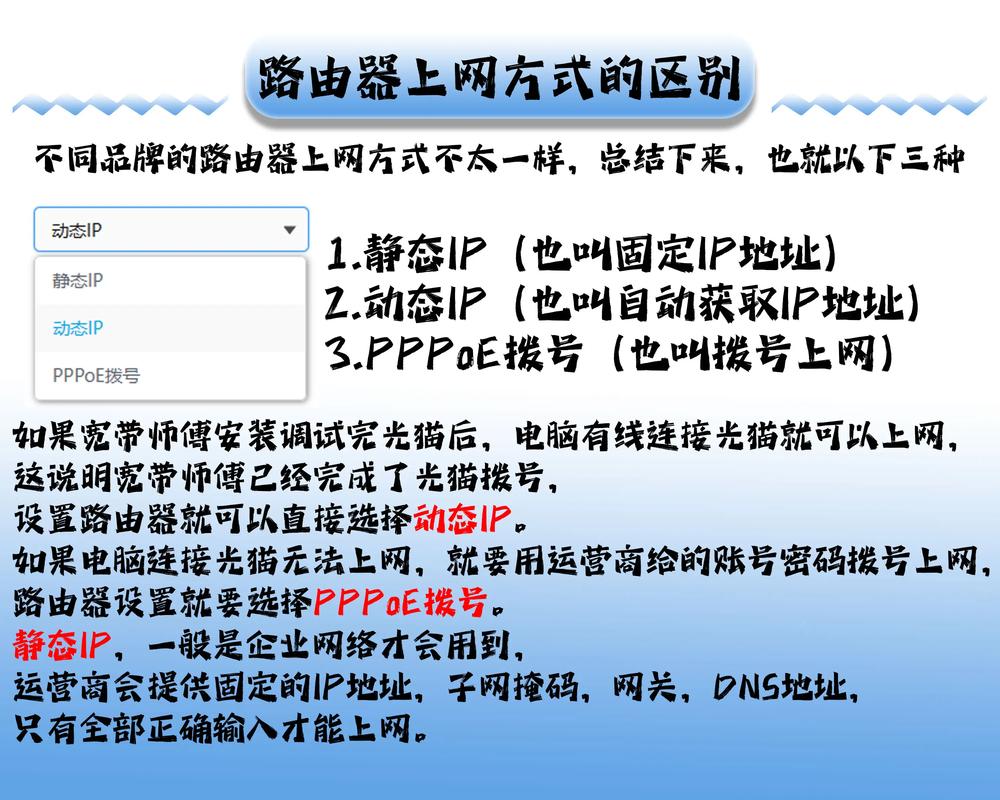

技术优化是网络优化的基石,直接影响用户访问速度和搜索引擎抓取效率,需提升服务器性能,包括选择合适的服务器配置(如CPU、内存、带宽)、采用负载均衡技术分散流量压力,以及部署CDN(内容分发网络)将静态资源(图片、视频、CSS/JS文件)缓存至全球节点,减少用户访问延迟,代码与资源优化不可忽视,通过压缩HTML、CSS、JS文件,合并小文件减少HTTP请求,使用浏览器缓存机制(如设置Cache-Control、Expires头),以及采用懒加载技术(仅加载可视区域内的图片或内容),可显著提升页面加载速度,移动端适配是重点,需采用响应式设计,确保网站在不同设备上的显示效果和操作体验一致,同时检查移动端页面加载速度(如Google PageSpeed Insights工具),优化触摸目标大小和页面布局,技术SEO基础需夯实,包括优化URL结构(简洁、含关键词)、设置规范的robots.txt引导搜索引擎抓取、生成并提交sitemap.xml,以及确保网站安全性(启用HTTPS、修复安全漏洞),提升搜索引擎信任度。

内容优化:打造高价值信息载体是吸引用户和搜索引擎的核心,需兼顾质量与相关性,关键词策略是起点,通过工具(如百度指数、Google Keyword Planner)分析用户搜索意图,筛选高搜索量、低竞争度的核心关键词及长尾关键词,并将其自然融入标题、正文、图片ALT标签及元描述中,避免堆砌,内容创作需满足“用户需求优先”原则,围绕用户痛点提供解决方案(如教程、案例分析、行业报告),确保内容原创性、深度和可读性,同时定期更新(如每周发布1-2篇高质量文章)保持网站活跃度,结构化内容能提升信息获取效率,采用清晰的标题层级(H1-H6)、段落分隔、列表(有序/无序)和加粗强调,辅助用户快速定位重点;运用结构化数据标记(如Schema.org)可帮助搜索引擎理解内容含义,增强富媒体摘要展示(如评分、价格、活动信息),提升点击率。

用户体验优化:提升访问粘性与转化率

用户体验直接影响用户留存和转化,需从交互细节入手,页面布局应遵循“F型或Z型”视觉规律,将核心内容(如CTA按钮、重要信息)置于用户视线优先区域,减少干扰元素(如弹窗、广告),保持页面简洁,交互设计需流畅,包括优化表单填写(减少必填项、支持自动填充)、添加加载动画或进度条、设置清晰的错误提示(如“密码格式错误”而非“输入错误”),以及提供便捷的导航栏(面包屑导航、返回按钮)帮助用户快速跳转,性能体验方面,需监控核心指标(如首次内容渲染时间FCP、最大内容绘制时间LCP、首次输入延迟FID),通过工具(如GTmetrix、WebPageTest)定位性能瓶颈并针对性优化,例如压缩图片格式(WebP替代JPEG/PNG)、启用GZIP压缩传输数据等,多端一致性体验需保障,确保PC端与移动端在功能、视觉及交互逻辑上的统一,避免用户因切换设备产生操作困惑。

外部合作与数据驱动:扩大优化效果

网络优化需结合外部资源与数据分析,外部链接建设方面,通过行业合作、内容投稿、参与问答平台(如知乎、百度知道)等方式获取高质量反向链接,提升网站权重;同时监控外链质量,避免低质或 spam 链接影响SEO效果,数据分析是优化的“指南针”,需借助工具(如百度统计、Google Analytics)跟踪用户行为数据(跳出率、停留时长、转化路径),结合A/B测试(如对比不同按钮颜色、标题的点击率)验证优化方案有效性,形成“数据收集-问题分析-策略调整-效果复验”的闭环迭代。

相关问答FAQs

Q1:网络优化中,技术优化和内容优化哪个更重要?

A:两者相辅相成,缺一不可,技术优化是基础,若网站加载缓慢或移动端适配差,即使内容优质也难以留住用户;内容优化是核心,若内容缺乏价值或与用户需求脱节,再好的技术也无法提升转化,需先通过技术保障基础体验,再通过内容吸引用户并传递价值,二者协同才能实现最佳优化效果。

Q2:如何判断网络优化是否有效?

A:可通过量化指标综合判断:技术层面关注页面加载速度(如LCP<2.5秒)、服务器响应时间(如TTFB<200ms);内容层面看关键词排名提升、自然流量增长及用户停留时长;用户体验层面监测跳出率下降、页面浏览量增加及转化率提升(如表单提交、购买完成),同时需结合行业基准数据,通过定期对比优化前后的指标变化,客观评估优化成效。