华为作为中国领先的科技企业,其招聘流程以严谨规范著称,但在实际操作中,偶尔会出现“招聘违约”的情况,引发社会关注,所谓“招聘违约”,通常指企业在招聘过程中或发出录用通知后,单方面取消录用、变更录用条件,或应聘者因个人原因违约导致企业损失等行为,本文将从企业、应聘者、法律等多个维度,深入分析华为招聘违约现象的原因、表现、影响及应对措施,并探讨如何构建更健康的招聘生态。

招聘违约的主要表现形式及原因分析

华为招聘违约现象可分为企业方违约和应聘者违约两类,其背后涉及多重因素。

(一)企业方违约:从录用通知撤回到岗位调整

企业方违约主要体现在以下方面:

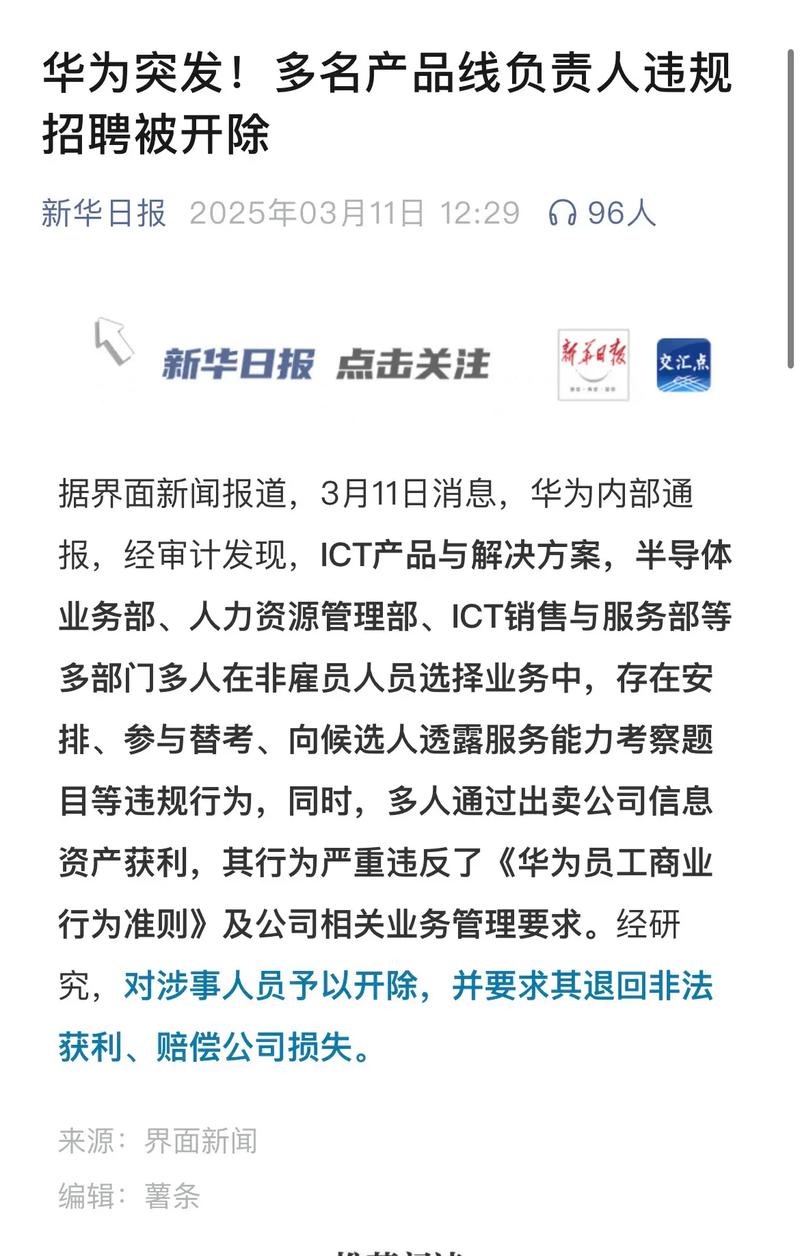

- 录用通知撤回:企业在发出录用通知(Offer)后,因业务调整、预算缩减、岗位取消等原因单方面取消录用,2022年某互联网大厂收缩业务线,导致已发放的Offer被撤回,华为部分业务部门也曾因项目变动出现类似情况。

- 录用条件变更:企业要求应聘者接受与原Offer不符的条件,如降低薪资、变更工作地点、调整岗位职级等,若应聘者拒绝,则视为放弃录用。

- 试用期解约:在试用期内,企业以“不符合岗位要求”为由解除劳动合同,但实际可能源于招聘计划变动或绩效评估标准不明确。

企业违约的原因:

- 外部环境变化:全球经济波动、行业政策调整(如芯片制裁对华为业务的影响)可能导致企业收缩或转型,引发招聘计划调整。

- 内部管理问题:部分业务部门招聘需求审批流程不规范,存在“先招后审”现象,导致需求被驳回后被迫违约。

- 法律风险意识不足:部分HR对录用通知的法律效力认识不足,认为Offer仅为“邀约”而非“承诺”,忽视《民法典》中关于“要约”的规定。

(二)应聘者违约:从“骑驴找马”到毁约跳槽

应聘者违约主要表现为:

- 接受Offer后反悔:应聘者已接受华为Offer,但在入职前接受其他企业 offer 或考研、考公成功,单方面放弃入职。

- 虚假信息入职:应聘者在简历中伪造学历、工作经历或项目经验,入职后被发现导致解约。

- 入职后快速离职:部分应聘者因对岗位认知不足、企业文化不适应等原因,在试用期内离职,造成企业招聘成本浪费。

应聘者违约的原因:

- 求职策略功利化:部分应聘者将华为作为“保底选项”,同时等待更优机会,形成“广撒网”心态。

- 信息不对称:应聘者对华为的工作强度、岗位要求、企业文化了解不足,入职后产生心理落差。

- 违约成本低:部分企业对应聘者违约缺乏约束机制,导致部分应聘者随意毁约。

招聘违约的影响与法律边界

(一)对各方的影响

- 对应聘者:企业违约可能导致应聘者错失其他就业机会,造成时间和经济损失;应聘者违约则可能影响个人职业信誉,甚至被纳入行业“失信名单”。

- 对企业:频繁违约会损害企业雇主品牌形象,降低人才吸引力;重复招聘会增加HR成本(如筛选、面试、培训等)。

- 对行业:违约行为泛滥可能导致招聘市场信任危机,增加整个行业的交易成本。

(二)法律视角下的责任认定

根据《中华人民共和国民法典》和《劳动合同法》:

- 录用通知的法律效力:Offer一旦发出,对企业具有法律约束力(除非注明“最终解释权”或“需审批”),企业单方面撤回需承担缔约过失责任,赔偿应聘者直接损失(如已支付的交通、体检费用等)。

- 应聘者违约责任:若应聘者因个人原因违约,企业虽无法强制要求入职,但可要求赔偿因违约造成的实际损失(如重新招聘的费用),但需提供证据证明损失金额。

- “书面确认”的重要性:无论是企业还是应聘者,在关键节点(如接受Offer、变更条件)均应保留书面沟通记录,以明确双方权利义务。

应对策略与行业建议

(一)企业层面的优化措施

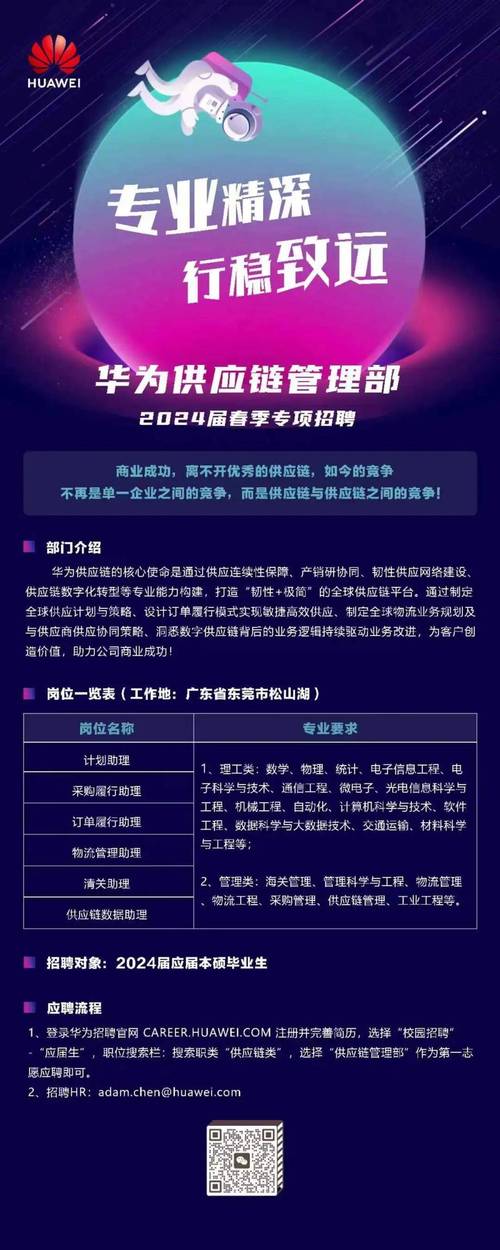

- 规范招聘流程:建立“需求审批-预算审核-岗位发布”的闭环管理,避免“先招后审”,华为可推行“招聘冻结期”制度,在业务调整时暂停非核心岗位招聘。

- 完善Offer管理:在Offer中明确“生效条件”(如需背景调查通过、审批确认),并注明违约责任条款,但需符合法律规定,避免“霸王条款”。

- 加强雇主品牌建设:通过透明沟通、校园宣讲、员工故事分享等方式,让应聘者充分了解企业,降低入职后反悔率。

- 建立人才储备池:对核心岗位实行“备选候选人”机制,减少因单个候选人违约导致的岗位空缺。

(二)应聘者层面的自律与风险防范

- 审慎决策:在接受Offer前充分评估企业匹配度,避免“冲动签约”。

- 诚信求职:如实提供个人信息,避免因虚假信息导致法律风险。

- 保留沟通记录:与企业的协商过程可通过邮件、书面函件确认,便于维权或追责。

(三)行业与监管层面的协同

- 推动行业规范:行业协会可制定《招聘行为指引》,明确企业和应聘者的权利义务,减少恶性违约。

- 完善信用体系:建立跨企业的招聘信用共享机制,对恶意违约者进行适度约束,但需注意保护个人隐私。

招聘违约典型案例对比分析

以下表格列举了华为及行业内招聘违约的典型案例及处理结果:

| 案例类型 | 事件概述 | 处理结果 | 启示 |

|---|---|---|---|

| 企业方违约(Offer撤回) | 2021年华为某部门因项目取消,撤回已发放的20余个软件工程师Offer | 企业赔偿应聘者500-2000元不等的交通、体检费用,并协助推荐其他岗位 | 企业需谨慎审批招聘需求,避免临时变动对应聘者造成损失 |

| 应聘者违约(毁约入职) | 2023年一名应届生接受华为Offer后,因考取公务员提出毁约,拒绝签署三方协议 | 企业将其纳入“校园招聘失信名单”,影响其未来3年内进入合作企业的机会 | 应聘者应诚信履约,恶意毁约可能影响长期职业发展 |

| 试用期解约纠纷 | 员工在华为试用期因“绩效不达标”被解约,但员工认为考核标准不明确,提起劳动仲裁 | 仲裁认定企业考核流程不规范,需支付半个月工资作为赔偿 | 企业需明确试用期考核标准,并确保评估过程公开透明 |

华为招聘违约现象是企业、应聘者、法律环境等多因素交织的结果,企业需通过流程优化和责任意识提升减少违约行为,应聘者应秉持诚信原则审慎求职,而行业与监管则需构建更完善的规则体系,唯有双方相互尊重、信守承诺,才能实现“企业招得准、人才留得住”的双赢局面,推动招聘市场健康可持续发展。

相关问答FAQs

Q1:华为发出Offer后可以单方面撤回吗?需要承担什么责任?

A:华为在发出Offer后,若无特别注明“需最终审批”或“生效条件”,原则上不得单方面撤回,若因企业原因撤回,需承担缔约过失责任,赔偿应聘者因信赖Offer而产生的直接损失(如合理的交通费、体检费等),但无需赔偿预期利益(如其他机会的薪资损失),若应聘者能证明企业存在恶意违约(如故意以招聘为名储备人才),可主张更高赔偿。

Q2:应聘者接受华为Offer后反悔,需要赔偿企业吗?

A:一般情况下,应聘者接受Offer后反悔,无需承担违约责任,因为劳动合同尚未正式成立(未实际入职),但若双方已签订具有法律效力的三方协议,且协议中明确约定了违约金(如不超过企业实际损失),应聘者需按协议支付违约金,若协议未约定或企业无法证明实际损失,则应聘者无需赔偿,但可能影响个人职业信誉,被企业纳入失信名单。