在全球化商业环境中,搭建一套高效、可扩展的英文系统或平台时,科学的搭建方案(Setup Plan)是确保项目成功的关键,以下从需求分析、架构设计、技术选型、实施步骤、测试部署及运维优化六个维度,详细阐述英文场景下的搭建方案框架,并提供具体实施建议。

需求分析与目标定义(Requirements Analysis & Goal Definition)

需求分析是搭建方案的起点,需明确系统的核心功能、目标用户及业务场景,在英文环境中,需特别注意跨文化沟通与术语统一。

- 用户画像(User Persona):通过访谈、问卷等方式收集目标用户信息,例如区分企业用户(Enterprise Users)与个人用户(Individual Users),分析其使用习惯(如语言偏好、设备类型)。

- 功能清单(Feature List):采用MoSCoW法则(Must have, Should have, Could have, Won’t have)优先级排序,核心功能需明确验收标准(Acceptance Criteria),电商平台需包含用户注册(User Registration)、商品搜索(Product Search)、支付集成(Payment Integration)等模块。

- 非功能性需求(Non-functional Requirements):包括性能指标(如页面加载时间<3秒)、安全性(如数据加密标准AES-256)、兼容性(支持Chrome、Firefox等主流浏览器)及可扩展性(预计未来3年用户量增长10倍)。

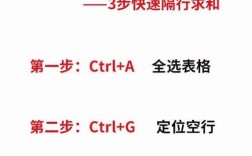

示例表格:需求优先级矩阵

| 功能模块 | 优先级 | 用户价值 | 开发复杂度 |

|------------------|--------|----------|------------|

| 用户注册登录 | Must | 高 | 低 |

| 多语言切换 | Should | 中 | 中 |

| 社交媒体分享 | Could | 低 | 低 |

| 个性化推荐算法 | Won’t | 高 | 高 |

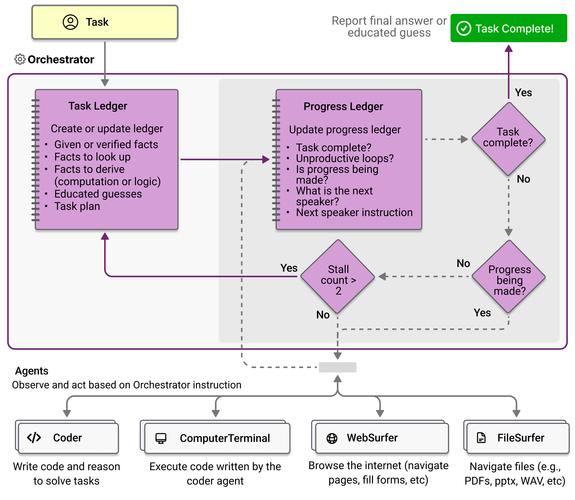

系统架构设计(System Architecture Design)

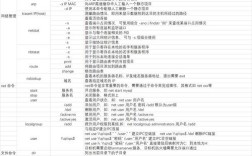

架构设计需平衡性能、成本与维护难度,英文场景中常见分层架构(Layered Architecture)或微服务架构(Microservices Architecture)。

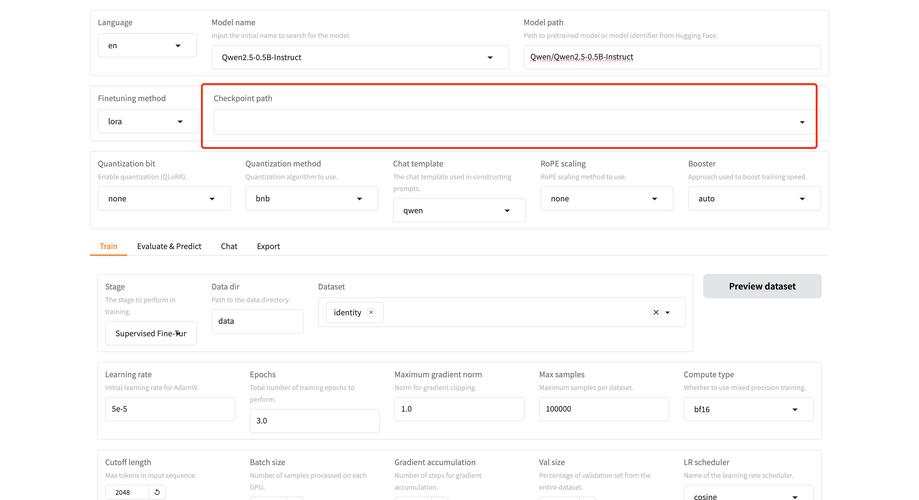

-

分层架构:

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)- 表现层(Presentation Layer):负责用户交互,采用React/Vue.js框架,实现响应式设计(Responsive Design),适配PC端与移动端。

- 业务逻辑层(Business Logic Layer):处理核心业务规则,例如Spring Boot(Java)或Django(Python)框架,通过RESTful API与表现层通信。

- 数据层(Data Layer):采用MySQL(关系型)与MongoDB(非关系型)混合存储,Redis缓存高频访问数据(如用户会话)。

-

微服务架构:

若系统功能模块独立(如电商系统拆分为订单服务、库存服务、用户服务),可采用微服务架构,通过Kubernetes(K8s)进行容器编排,服务间通信使用gRPC或消息队列(RabbitMQ)。

关键设计原则:

- 高内聚低耦合(High Cohesion, Low Coupling):模块功能独立,减少依赖。

- 可扩展性(Scalability):采用负载均衡(Nginx)实现水平扩展。

- 容错性(Fault Tolerance):引入熔断机制(Hystrix),避免级联故障。

技术栈选型(Technology Stack Selection)

技术选型需结合团队技能、项目预算及社区支持,英文场景中优先选择成熟开源技术。

-

前端(Frontend):

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)- 框架:React 18(支持并发特性)或Vue 3(Composition API)。

- 构建工具:Vite(快速热更新)或Webpack(灵活配置)。

- UI组件库:Ant Design(企业级)或Material-UI(Material Design风格)。

-

后端(Backend):

- 语言:Java(Spring Cloud生态)、Go(高并发性能)或Node.js(全栈开发)。

- 框架:Spring Boot(Java)、Gin(Go)、Express(Node.js)。

- 数据库:PostgreSQL(强一致性场景)、MongoDB(文档存储)、Elasticsearch(搜索引擎)。

-

DevOps工具:

- 容器化:Docker + Kubernetes(容器编排)。

- CI/CD:Jenkins或GitLab CI,实现自动化测试与部署。

- 监控:Prometheus + Grafana(指标监控),ELK Stack(日志分析)。

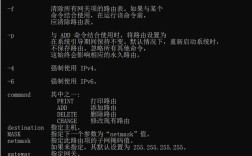

技术选型对比表:

| 技术类型 | 选项 | 优势 | 劣势 |

|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|

| 后端语言 | Java | 生态成熟,适合大型项目 | 学习曲线陡峭 |

| | Go | 高并发,部署简单 | 生态相对年轻 |

| 数据库 | PostgreSQL | ACID事务,支持复杂查询 | 扩展性较弱 |

| | MongoDB | 灵活 schema,适合敏捷开发 | 不支持事务(4.0版本后支持) |

实施步骤(Implementation Steps)

分阶段推进项目,确保可控性与风险可追溯。

-

环境搭建(Environment Setup):

- 搭建开发(Development)、测试(Testing)、预生产(Staging)、生产(Production)环境,配置CI/CD流水线。

- 使用Terraform(基础设施即代码)管理云资源(如AWS EC2、S3)。

-

模块开发(Module Development):

- 采用敏捷开发(Agile)模式,2周一个Sprint,每日站会(Daily Standup)同步进度。

- 代码管理:Git分支策略(Git Flow),主分支(Master)、开发分支(Develop)、功能分支(Feature/*)。

-

集成与测试(Integration & Testing):

- 单元测试(Unit Test):JUnit(Java)、Pytest(Python),覆盖率≥80%。

- 接口测试(API Test):Postman或Swagger,验证请求/响应格式。

- 性能测试(Performance Test):JMeter模拟高并发,定位瓶颈。

-

部署上线(Deployment):

- 蓝绿部署(Blue-Green Deployment)或滚动更新(Rolling Update),减少停机时间。

- 数据迁移(Data Migration):使用Flyway或LiquiBase管理数据库版本,确保数据一致性。

测试与质量保障(Testing & Quality Assurance)

测试是确保系统稳定性的核心环节,英文场景中需注重国际化测试(i18n Testing)。

- 功能测试(Functional Testing):验证是否符合需求文档,例如用户登录流程是否支持邮箱/手机号验证码。

- **兼容性测试(Compatibility Testing):覆盖不同操作系统(Windows/macOS/Linux)、浏览器(Chrome/Firefox/Safari)及设备分辨率。

- 安全测试(Security Testing):漏洞扫描(OWASP ZAP)、SQL注入/XSS攻击测试,数据传输启用HTTPS。

- 本地化测试(Localization Testing):检查英文术语准确性(如“购物车”统一为“Shopping Cart”)、日期/数字格式(如“MM/DD/YYYY” vs “DD/MM/YYYY”)。

运维与优化(Operations & Optimization)

系统上线后需持续监控与迭代,提升用户体验。

-

监控告警(Monitoring & Alerting):

- 实时监控服务器CPU、内存、磁盘使用率,设置阈值告警(如CPU>80%触发邮件通知)。

- 应用性能监控(APM):New Relic或SkyWalking,追踪API响应时间与错误率。

-

性能优化(Performance Optimization):

- 前端:代码分割(Code Splitting)、图片懒加载(Lazy Loading)、CDN加速。

- 后端:SQL优化(索引、查询语句)、缓存策略(Redis缓存热点数据)、异步处理(消息队列解耦)。

-

迭代升级(Iteration & Upgrade):

- 根据用户反馈(如通过SurveyMonkey收集意见)制定迭代计划,定期发布版本(如每月一个小版本)。

- 技术债务管理(Technical Debt):定期重构代码,避免过度积累。

相关问答FAQs

Q1: 如何在英文系统中实现多语言支持(i18n)?

A1: 实现多语言支持需分三步:

- 资源文件分离:将文本内容(如按钮、提示信息)提取至独立的语言资源文件(如

en.json、es.json),采用JSON或YAML格式存储。 - 框架集成:使用前端框架的国际化插件(如React的

react-i18next、Vue的vue-i18n),动态切换语言资源。 - 后端适配:数据库存储时采用语言键(如

message.welcome),后端根据请求头(Accept-Language)返回对应语言文本,同时注意日期、货币、数字格式的本地化,例如使用IntlAPI动态格式化。

Q2: 英文系统开发中如何避免术语不一致问题?

A2: 术语不一致会导致用户困惑与维护困难,可通过以下方式解决:

- 建立术语表(Glossary):使用共享文档(如Confluence)记录核心术语的标准英文翻译,用户管理”统一为“User Management”而非“Account Control”。

- 设计规范(Design System):在UI组件库中统一文本样式,例如按钮文字首字母大写(“Sign In”而非“sign in”)。

- 自动化检查:通过ESLint(前端)或SonarQube(后端)插件扫描代码,强制使用术语表中的词汇,或使用Git hooks在提交代码时进行术语校验。