在当前竞争激烈的人才市场中,招聘工作已成为企业发展的核心环节,而薪酬体系的设计更是吸引和留住人才的关键,近年来,“年薪”作为衡量岗位价值的重要指标,其结构和水平的变化也反映了市场对人才需求的动态调整,通过对不同行业、不同岗位的年薪数据进行分析,企业可以更精准地制定招聘策略,求职者也能更清晰地规划职业发展方向。

从行业分布来看,科技、金融和医疗健康等领域的年薪水平依然处于领先地位,以互联网行业为例,技术类岗位如人工智能工程师、数据科学家等,由于人才稀缺性强,年薪普遍集中在30万至80万元之间,头部企业的核心技术岗位甚至能达到百万元以上,相比之下,传统制造业的年薪则相对平稳,普通技术岗位年薪多在15万至30万元,但随着智能制造的推进,具备数字化技能的复合型人才年薪涨幅明显,金融行业则因岗位差异较大,投资银行、基金等领域的年薪普遍高于银行、保险等传统机构,例如资深分析师岗位年薪可达40万至100万元,而柜员等基础岗位年薪多在10万至20万元。

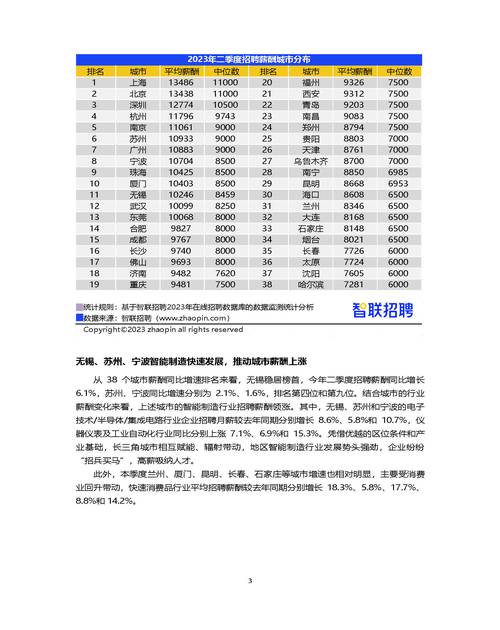

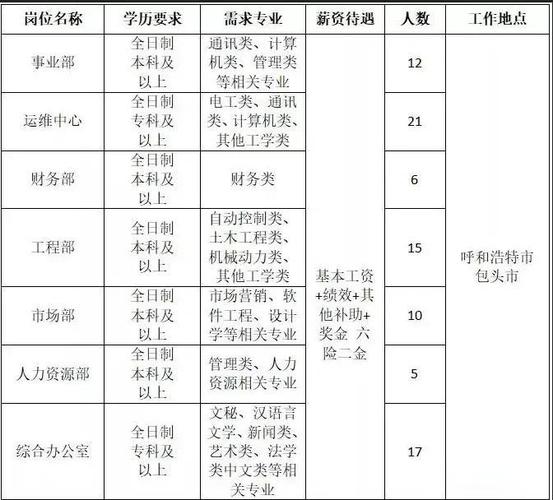

岗位层级对年薪的影响同样显著,管理岗、技术岗和职能岗的薪酬结构存在明显差异:管理岗通常由“基本工资+绩效奖金+年终分红”构成,年薪水平随职级提升呈阶梯式增长,例如部门经理年薪约30万至60万元,总监级别可达80万至150万元;技术岗更注重专业技能和项目经验,初级工程师年薪约15万至25万元,高级工程师或技术专家年薪可达50万至100万元;职能岗如人力资源、财务等,年薪则相对稳定,初级岗位年薪约10万至18万元,资深岗位多在25万至45万元,一线城市与新一线城市之间的年薪差距逐渐缩小,杭州、成都等城市为吸引人才,对部分高端岗位的年薪开价已接近一线城市水平,但生活成本的优势使其性价比更高。

企业在制定年薪策略时,需结合市场数据、内部公平性和员工价值综合考量,通过第三方薪酬报告获取行业分位值数据,确保核心岗位年薪位于75分位以上以吸引人才;同时建立与绩效挂钩的浮动薪酬机制,避免“高固定低激励”导致员工积极性不足,对于初创企业,由于资金有限,可采用“高底薪+低期权”或“低底薪+高期权”的组合模式,既控制短期成本,又能通过长期激励绑定核心人才。

相关问答FAQs

Q1:如何判断企业提供的年薪是否具有竞争力?

A1:可通过以下方式综合判断:1)参考行业薪酬报告,如智联招聘、猎聘等发布的年度薪酬报告,对比目标岗位在所在行业、城市及企业规模中的分位值;2)分析薪酬结构,固定工资占比是否合理(通常建议不低于60%),绩效奖金、年终奖、补贴等浮动部分是否明确;3)结合企业发展阶段,成熟企业的年薪可能更稳定,而初创企业可能通过期权等长期补偿提升总价值。

Q2:谈判年薪时,除了薪资数字还应关注哪些隐性福利?

A2:隐性福利对总薪酬的影响不可忽视,需重点关注:1)长期激励,如股票期权、限制性股票等,尤其在互联网、高科技企业;2)福利保障,补充医疗保险、企业年金、带薪年假天数等;3)职业发展,如培训预算、晋升机制、内部轮岗机会等;4)工作灵活性,如远程办公、弹性工作时间等,这些因素虽不直接体现在年薪中,但能显著提升职业满意度和实际收益。