罗永浩与苹果的交集,常常因他独特的个人经历和公众人物的属性引发热议,罗永浩招聘苹果”这一话题虽非官方事实,却因其背后蕴含的行业逻辑、个人职业选择与公众想象空间,成为值得深入探讨的现象,要理解这一话题的由来,需从罗永浩的职业轨迹、苹果公司的招聘特点以及科技行业的人才流动规律三个维度展开分析。

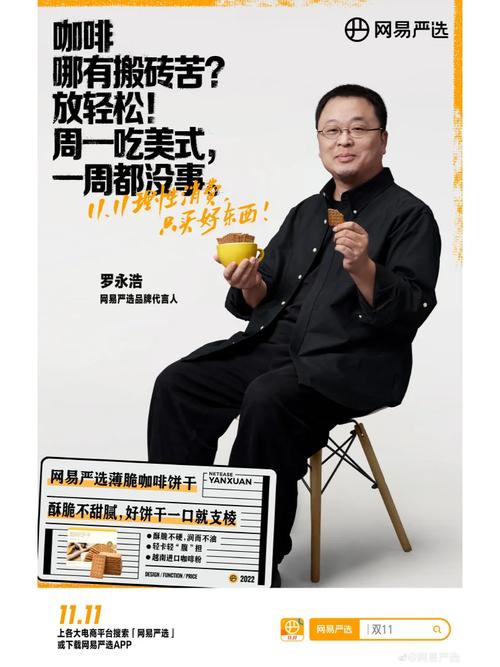

罗永浩的职业生涯堪称一部“跨界创业史”:从新东方英语教师到牛博网创始人,从锤子科技CEO到“真还传”主角,再到如今直播电商领域的“带货一哥”和AR创业公司“细红线”的掌舵人,他的每一次转型都充满话题性,尤其是锤子科技时期,他凭借对产品设计极致的追求和对用户体验的深刻理解,积累了大量科技行业的拥趸,也让他被外界贴上“乔布斯信徒”“产品经理”等标签,尽管锤子科技最终以失败告终,但罗永浩在产品打磨、营销传播和团队管理上的经验,仍使其成为科技领域不可忽视的“非典型人物”,这种“虽败犹荣”的公众形象,让外界对他与任何科技巨头的合作都抱有强烈好奇,加入苹果”的猜测从未停止,而“招聘苹果”的误读或调侃,本质上是对这种好奇的延伸——当公众习惯将罗永浩与“顶级科技公司”联系在一起时,便会自发构建“他若进入苹果,会处于什么位置”的想象场景。

从苹果公司的招聘逻辑来看,其人才选拔标准一直以“严苛”著称,苹果不仅看重候选人的专业技能(如软件工程、硬件设计、人工智能等领域的顶尖能力),更强调价值观与公司文化的契合度,苹果内部崇尚“简洁至上”“极致创新”和“保密文化”,要求员工能够长期专注、深度协作,并对产品有近乎偏执的追求,这种文化筛选机制,使得即使像罗永浩这样具有知名度的创业者,若想真正加入苹果也并非易事,苹果近年来在AR/VR、人工智能等新兴领域的投入不断加大,对跨界人才的需求有所提升,2023年苹果推出的Vision Pro头显,就整合了硬件、软件、光学显示、交互设计等多领域技术,需要大量具备“产品思维+技术理解+用户洞察”的复合型人才,而罗永浩在锤子科技时期对工业设计的重视,以及在直播电商中对用户心理的精准把握,恰好与这类岗位的需求存在部分重叠,这或许是他与苹果产生“人才关联”的现实基础——尽管这种关联更多停留在行业观察层面,而非具体的招聘行为。

从人才流动的行业规律看,科技巨头与创业公司的人才互动本就频繁,苹果每年都会从全球顶尖科技公司、高校及创业团队中吸纳人才,而像罗永浩这样经历过创业成败的创始人,其价值往往体现在“实战经验”和“失败教训”上,他在锤子科技中曾面临的供应链管理、资金链断裂等问题,正是大型企业在扩张过程中需要规避的风险;而他凭借个人IP构建用户社群的能力,也对苹果在社交媒体时代的品牌传播具有参考意义,从行业视角看,“罗永浩是否可能加入苹果”这一问题的核心,并非“他是否需要一份工作”,而是“他的经验能否为苹果创造价值”,苹果近年来招聘的不少高管和核心工程师,都有创业或跨领域从业背景,这种“开放性”为类似罗永浩的人才提供了潜在可能性,但前提是他需要通过苹果严格的技能考核和文化适配评估。

公众对“罗永浩招聘苹果”的持续关注,还折射出社会对“成功定义”的多元思考,罗永浩的“真还传”让他从“破产创业者”逆袭为“诚信榜样”,这种“跌宕起伏”的人生叙事,比普通职场人的职业轨迹更具戏剧性,当人们将他与苹果——这家象征着“极致成功”的科技公司联系在一起时,本质上是在探讨“一个曾经失败的人,能否通过进入体系化的大平台实现自我救赎”,这种想象既包含对罗永浩个人能力的认可,也隐含对“大平台光环”的崇拜,从罗永浩近年来的动态来看,他似乎更倾向于以“独立创业者”的身份继续自己的事业:无论是直播电商中的“选品严苛”,还是细红线公司对“下一代计算平台”的探索,都显示出他不愿被现有体系束缚的性格,这种“反叛”与“创新”并存的特质,或许正是他持续吸引公众关注的原因,也让“加入苹果”的可能性显得愈发微妙——即便苹果向他抛出橄榄枝,他是否愿意放弃“主导权”融入体系,仍是未知数。

为了更清晰地梳理罗永浩的职业特点与苹果需求的潜在匹配度,以下从几个关键维度进行对比分析:

| 对比维度 | 罗永浩的特点 | 苹果的招聘需求 |

|---|---|---|

| 产品经验 | 锤子科技时期主导多款手机设计,强调用户体验和工业设计,有完整产品生命周期管理经验。 | 重视软硬件一体化设计,要求候选人具备从概念到落地的全流程能力,尤其关注创新性和细节把控。 |

| 技术理解 | 非技术出身,但对技术趋势有敏锐洞察,曾公开学习编程知识,擅长将技术转化为用户语言。 | 核心技术岗位要求深厚的专业功底(如芯片、算法、系统开发),非技术岗需具备技术理解能力以协同团队。 |

| 用户运营 | 依靠个人IP构建庞大粉丝社群,擅长通过社交媒体与用户互动,对用户需求有深刻洞察。 | 注重全球化用户运营,要求候选人具备数据驱动思维和跨文化沟通能力,强调品牌调性与用户情感的连接。 |

| 抗压能力 | 经历创业失败、债务危机等重大挫折,仍能快速转型并重塑公众形象,心理韧性极强。 | 高强度工作节奏,要求候选人能在高压环境下保持创新效率,适应快速迭代的项目周期。 |

| 文化适配 | 公开表达过对苹果产品的欣赏,但性格张扬,习惯主导决策,与苹果的低调保密文化存在差异。 | 强调团队协作和价值观统一,要求员工服从公司战略,对外保密,个人风格需融入集体文化。 |

从表格可以看出,罗永浩在“产品经验”“用户运营”“抗压能力”等方面与苹果的部分需求存在较高匹配度,但在“技术深度”和“文化适配”上存在明显差距,这种“部分匹配、整体错位”的状态,正是“罗永浩与苹果”话题充满争议的原因——既有合作的想象空间,又存在现实的鸿沟。

综合来看,“罗永浩招聘苹果”更像是一个公众自发构建的“叙事符号”,它既反映了罗永浩个人IP的行业影响力,也体现了科技行业对“跨界人才”的开放态度,虽然从现实角度看,罗永浩加入苹果的可能性较低(更可能以顾问、合作者等身份互动),但这一话题引发的讨论,恰恰揭示了人们对“创新人才成长路径”和“大平台与个人价值”的深层思考,无论未来罗永浩的职业生涯走向何方,他与苹果的“潜在关联”都将继续成为科技行业观察的一个有趣视角。

相关问答FAQs:

Q1:罗永浩是否真的被苹果招聘过?目前他的职业方向是什么?

A1:截至目前,没有任何官方消息或可靠证据表明罗永浩曾被苹果公司招聘,苹果的招聘信息通常通过官方渠道发布,罗永浩也未公开表示收到过苹果的工作邀约,罗永浩的主要精力集中在其创业公司“细红线”上,该公司致力于开发下一代智能硬件产品(AR相关),同时他仍偶尔参与直播电商活动,但已逐渐减少带货频率,专注于科技内容创作和创业项目推进。

Q2:如果罗永浩真的加入苹果,可能担任什么职位?会对双方带来什么影响?

A2:若假设罗永浩加入苹果,结合其过往经历,最可能的岗位方向是“产品营销”或“用户体验设计”相关领域(如产品营销经理、用户体验策略顾问等),这些岗位能发挥他对用户心理的洞察力和产品叙事能力,对苹果而言,罗永浩的加入可能提升品牌在年轻群体中的关注度,并为产品设计注入更多“用户视角”;但另一方面,其张扬的性格与苹果的保密文化可能存在冲突,且非技术背景的限制也可能影响其在核心研发领域的决策权,对罗永浩而言,加入苹果可能帮助他弥补在技术体系和规模化运营上的短板,但也需面临“从主导者到执行者”的角色转变挑战。