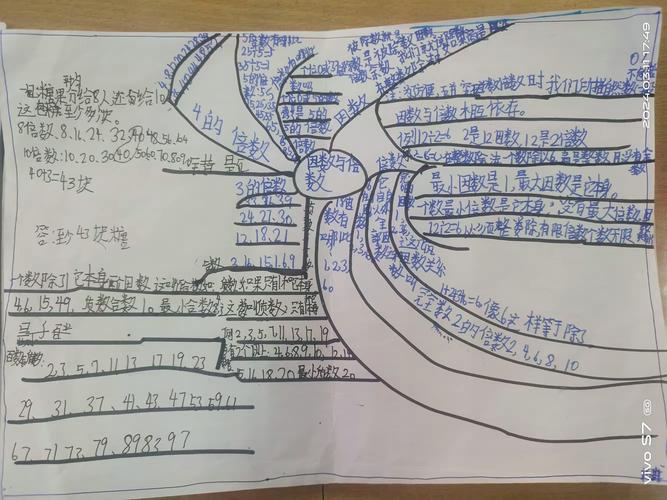

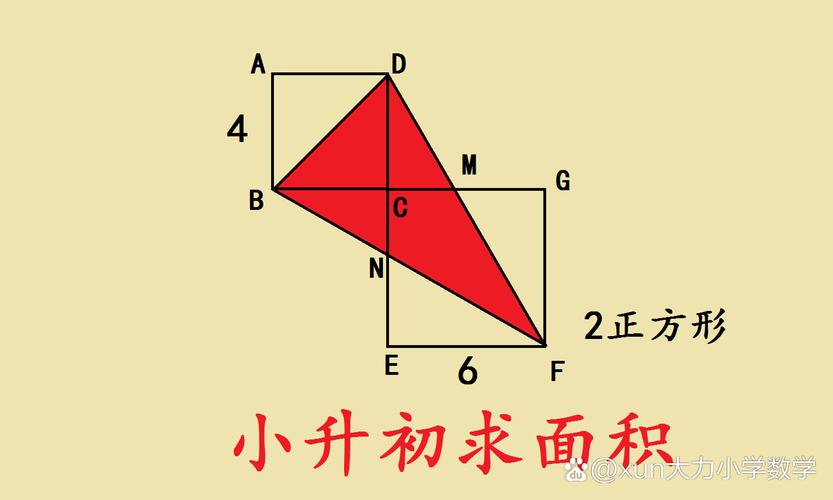

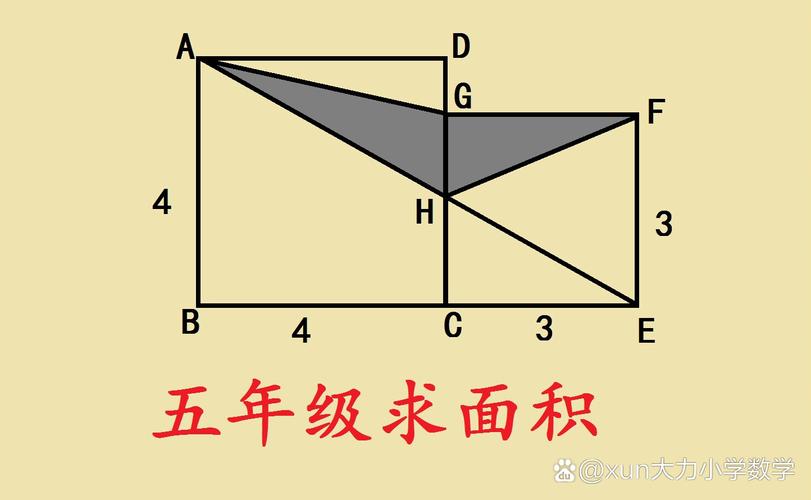

各因数对应数值作为纵轴高度,横轴设为序号,依次绘制矩形即得二维面积图来直观

基本原理

因数是指能整除某个整数的正整数,若一个矩形的长和宽均为整数,则其面积(长×宽)对应的所有可能的组合即为该面积值的所有因数对,我们可以通过构造不同尺寸的矩形来可视化这些因数关系,给定一个目标数值N,寻找所有满足 a × b = N 的有序对(a, b),其中a和b都是正整数,这个过程本质上是将N分解为两个因子的乘积形式。

操作步骤详解

确定目标数值

选择一个需要分析的正整数作为研究对象,比如选取数字12,这是我们要研究的主体对象。

绘制网格辅助线

准备一张方格纸或使用绘图软件,按照比例画出坐标轴系统,横轴代表其中一个因数(如“长”),纵轴代表另一个因数(如“宽”),确保单位长度一致以便准确测量,对于较小的数字可以直接以每格代表1个单位;较大的数字可适当缩放比例尺。

列举并标记关键点

从最小的自然数开始尝试配对:

- 当a=1时,b=12 → 点(1,12);

- a=2时,b=6 → 点(2,6);

- a=3时,b=4 → 点(3,4);

- a=4时,b=3 → 点(4,3);

- a=6时,b=2 → 点(6,2);

- a=12时,b=1 → 点(12,1)。

将这些点标注在图中,并用直线连接相邻两点形成阶梯状折线图,注意观察对称性——关于直线y=x呈镜像分布的特点揭示了交换律的存在(即a×b=b×a)。

计算各矩形的实际面积验证结果

| 序号 | 长度(a) | 宽度(b) | 面积(a×b) | 是否等于原数? |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 1 | 12 | 1×12=12 | 是 |

| 2 | 2 | 6 | 2×6=12 | 是 |

| 3 | 3 | 4 | 3×4=12 | 是 |

| 4 | 4 | 3 | 4×3=12 | 是 |

| 5 | 6 | 2 | 6×2=12 | 是 |

| 6 | 12 | 1 | 12×1=12 | 是 |

表中每一行的乘积均等于原始数值12,证明上述配对正确无误,还可以发现随着一方增大另一方必然减小的趋势,这体现了反比例函数的特性。

归纳归纳规律

通过对多个案例的实践后可以得出以下上文归纳:

- 每个非零自然数都有至少一对平凡的因数组合(自身与1);

- 如果存在非平凡解(既不是1也不是它本身的其他因数),则说明该数为合数而非质数;

- 利用面积模型能够清晰地展示出所有可能的因数组合方式,尤其适合初学者建立空间观念。

应用场景拓展

此方法不仅适用于单一数字的分析,还能用于比较不同数字之间的共性差异,对比分析18和24各自的因数结构时,可以通过叠加两张独立的面积图来进行对照学习,这种方法也有助于解决实际生活中的问题,如分配物品、设计包装盒尺寸等场景下的优化决策过程。

注意事项提醒

- 确保所选的比例合适,避免因过度拉伸导致图形失真影响判断;

- 对于较大数值的情况,建议采用简化的比例或者分段截取的方式处理;

- 鼓励学生动手操作实物模型(如积木块搭建),增强动手能力和抽象思维转换能力。

FAQs

Q1: 如果遇到质数怎么办?

A: 质数只有两个因数——1和它本身,此时在面积图中只会显示两个端点:(1, p)和(p, 1),中间没有其他整数点,这是因为质数无法被除了1和自己之外的任何数整除。

Q2: 为什么有些情况下会出现重复的数据点?

A: 当两个因数相等时(即完全平方数的情形),会在图表中心出现唯一的公共点,对于数字9而言,点(3,3)既是最大也是最小的特殊情况,表明它是自身的平方根,这种情况下不会破坏整体结构的完整性,反而突出了特殊