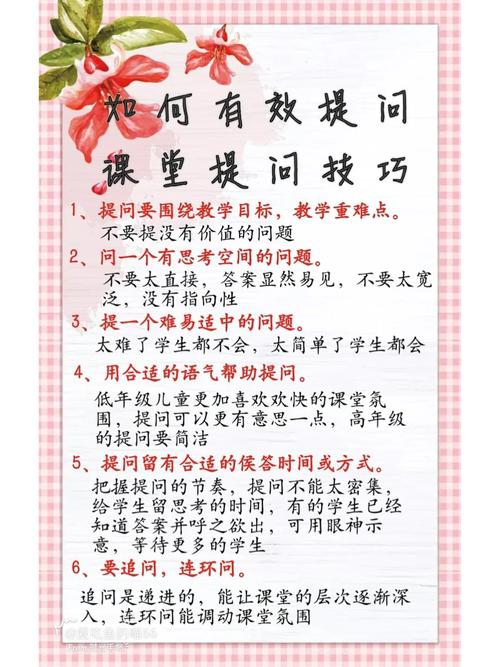

文本重点、难点,结合生活实际与单元目标提问;形式多元,如字词理解、内容概括、情感体会等,激发学生思考,提升

遵循认知规律的提问层级设计

根据布鲁姆教育目标分类学,可将问题分为六个层次:记忆→理解→应用→分析→评价→创造,针对四年级学生的认知特点(抽象思维萌芽但仍需具象支撑),建议采用“阶梯式递进”模式: | 认知阶段 | 典型问法示例 | 教学功能 | |----------------|---------------------------------------|------------------------------| | 基础感知层 | “课文讲了谁在什么地方做了什么事?” | 梳理情节脉络,检测阅读完整性 | | 细节探究层 | “作者为什么用‘蹑手蹑脚’而不是‘轻轻走’?”| 引导关注语言精准性 | | 逻辑推理层 | “如果主人公没带伞会怎样?结合前文推测” | 培养因果推断能力 | | 批判反思层 | “你同意文中人物的做法吗?为什么?” | 触发价值判断与辩证思考 | | 迁移创新层 | “如果你是导演,会如何改编这个故事结局?”| 激发想象力与创造力 |

例如教学《爬山虎的脚》时,可依次抛出:“哪些语句描写了叶子的颜色变化?”(记忆)→“这些动态描写让你联想到什么画面?”(理解)→“仿照句式写一种植物的生长过程”(应用),这种由浅入深的设计能自然引导思维爬坡。

基于文体特征的问题类型匹配

不同体裁课文需适配差异化的提问策略:

✅ 叙事类文本(记叙文/小说)

- 要素拆解法:强制聚焦“六要素”(时间/地点/人物+起因/经过/结果),如《观潮》提问:“潮来前江面什么样?人群反应说明了什么?”

- 冲突设置法:挖掘矛盾点引发讨论,如《普罗米修斯》追问:“盗火行为究竟是勇敢还是莽撞?请从不同角度论证。”

- 角色代入法:用第二人称增强代入感,“假如你是小蟋蟀,当时的心情如何?”

✅ 说明文专题课

建立“三维度”分析框架: | 维度 | 对应问题示例 | 训练重点 | |--------------|---------------------------------------|------------------------| | 结构逻辑 | “这篇文章采用了哪种说明顺序?有何优势?” | 把握文章组织规律 | | 说明方法 | “举例子与列数字能否互换?为什么?” | 辨析不同手法的效果差异 | | 科学态度 | “作者为何要强调‘大约’这个词?” | 培养严谨表达习惯 |

以《蟋蟀的住宅》为例,可设计对比实验:“人类建房和蟋蟀筑巢有哪些相似之处?”促使学生跨学科联想。

✅ 诗歌鉴赏单元

运用“意象解码四步曲”: 1️⃣ 找物象:“诗中出现的自然景物有哪些?” 2️⃣ 析情感:“明月寄托了诗人怎样的思乡之情?” 3️⃣ 品修辞:“比喻句如何让无形的情感变得可见?” 4️⃣ 创意境:“如果你为这首诗配画,会选用哪些色彩?”

如教《题西林壁》,先让学生圈出“岭”“峰”等视觉符号,再讨论“远近高低各不同”蕴含的人生哲理。

动态生成的智慧理答机制

优秀教师不仅会提问,更擅长处理学生的即时反馈: 🔄 错误转化术:当学生回答偏差时,采用“三步纠偏法”——肯定合理部分→指出矛盾点→提供支架引导修正,例如生答“‘窃窃私语’指大声说话”,教师回应:“你注意到这个词里有‘私’字吗?想想人们在说秘密时通常会怎样控制音量?” 💡 追问艺术库:储备多种延伸话术:

- “能具体说说你的依据吗?”(促证伪)

- “有没有其他可能性?”(拓思路)

- “这个发现对你今后写作有什么启发?”(联生活) 🎯 分层应答标准:制定可视化量表帮助学生自评: | 等级 | 描述 | 示例回应方式 | |------|--------------------------------------|---------------------------| | A | 结合文本细节+个人见解 | “我从第三段找到证据……” | | B | 基本符合要求但欠缺深度 | “我觉得可能是这样……” | | C | 脱离文本主观臆断 | “不知道/随便猜的” |

工具赋能的提问管理系统

推荐使用双线表格进行系统化备课: | 教学环节 | 预设主问题 | 备选追问方向 | 预期达成目标 | |----------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------| | 导入激趣 | “你知道古人怎么传递消息吗?” | 烽火台/飞鸽传书的历史演变 | 激活背景知识储备 | | 精读赏析 | “哪些描写体现了父亲的艰辛?” | 动作/神态/环境烘托 | 掌握人物刻画手法 | | 拓展延伸 | “现代通讯方式改变了什么?” | 利弊分析/文化冲击 | 培养社会观察力 |

同步建立“问题银行”,鼓励学生记录未解决的疑问,形成个性化学习档案,例如某生提出“‘狐假虎威’中的狐狸真的聪明吗?”教师将其纳入后续辩论主题。

常见误区矫正方案

⚠️ 避免虚假繁荣式提问:警惕形式化的集体应答(如齐声回答“是不是”),改用随机点名+小组竞答结合的方式确保个体参与。 ⚠️ 突破封闭式问答惯性:减少是非判断类问题占比,数据显示优质课堂中开放性问题应占60%以上,可通过“5W1H”模板改造传统习题:Who/What/When/Where/Why/How。 ⚠️ 平衡预设与生成关系:预留15%课堂时间处理突发性高质量提问,如学生突然问“为什么作者不直接写结局?”这正是探讨悬念设置的好时机。

FAQs

Q1:如何判断某个问题是否具有启发性?

A:优质问题应具备三个特征:①需要调动多感官参与(读、画、演);②答案不唯一或有争议空间;③能链接生活经验,例如比较《白鹅》与《猫》两篇文章对动物的态度差异,既考查文本解读又涉及情感价值观讨论。

Q2:遇到学生拒绝回答问题怎么办?

A:①降低难度层级,将大问题拆解为选择题或填空题;②采用“同伴互助模式”,允许小组讨论后派代表发言;③设置安全区机制,承诺“只要真诚分享就不会被批评”,实践中发现,给犹豫的学生递话筒的动作暗示往往能有效破