要形容一个好的平台,需要从多个维度进行细致刻画,它不仅是工具或载体,更应像一片沃土,能滋养用户、连接价值、推动成长,以下从核心价值、用户体验、生态建设、技术支撑、社会影响五个层面展开,用具体场景和细节描绘其特质。

核心价值:精准解决需求,创造不可替代的意义

好的平台首先要回答“为谁解决什么问题”,且这个解决过程必须是高效、深度且具有独特性的,它不是简单的信息搬运工,而是需求的“翻译器”和“优化器”。

对学习者而言,好的知识平台不应只是堆砌课程,而应像一位懂你的导师:能通过初期的能力测评,精准定位你的知识盲区(Python数据分析中,pandas的groupby函数总是用错”),再推荐从基础语法到实战案例的阶梯式内容,甚至模拟真实工作场景——给出一份销售数据,要求你用代码拆解各区域的增长差异,完成后AI助手即时批改并标注“这里用agg()比apply()更高效”,让学习始终“踩在痛点上”。

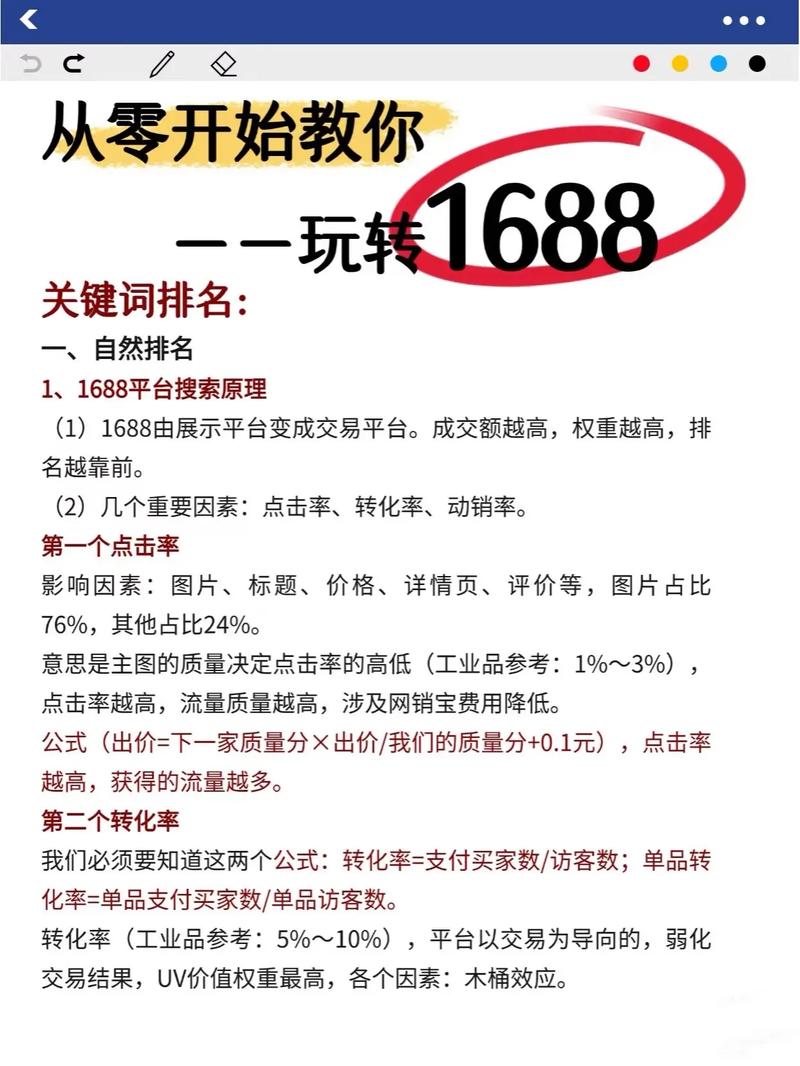

对创作者而言,好的内容平台需提供“从0到1”的孵化能力:新手拍视频时,平台能通过智能剪辑工具识别“这段视频前3秒节奏慢,建议剪掉”,并根据热门话题库推荐“职场vlog’流量高,试试加入早八通勤+工作效率技巧的片段”;成熟创作者则能通过数据分析看到“你的粉丝中25-30岁女性占比60%,她们更爱看‘平价好物’”,甚至对接品牌资源,让优质内容直接转化为商业价值。

这种价值感还体现在“不可替代性”上——当用户离开平台后,找不到更好的替代方案,或是迁移成本过高(比如积累多年的数据、人际关系、创作习惯),就像设计师离不开Adobe Creative Suite,不是因为它完美,而是因为它已深度融入工作流,任何替代品都需要重新适应。

用户体验:让“用”本身成为一种享受

好的平台像一把“趁手的工具”,顺滑、无感、懂你,甚至能在你开口前预判需求,这种体验感藏在每一个细节里,从打开页面的第一秒到完成任务的最后一刻。

交互设计上,它追求“直觉化”,比如一款购物平台,新用户首次打开时,不会直接弹出复杂的分类页,而是通过“你最近在找__?”的引导框,用“护肤品”“运动鞋”等高频词降低决策成本;搜索框支持“语音+图片”搜索——看到朋友穿的衣服拍照上传,系统自动识别“白色V领针织衫+蓝色牛仔裤”,并显示同款;支付环节默认保存常用地址,点击“一键下单”时,连运费都提前计算好,弹出“预计明天18点前送达,选择极速送可加2元升级”,让整个购买流程像“伸手拿东西”一样自然。

视觉与功能上,它注重“克制感”,避免信息过载,每个按钮、每个模块的存在都有明确目的,比如阅读类平台,夜间模式会自动切换为暖黄底色+深灰文字,减少蓝光刺激;字体大小支持“自定义”,甚至能根据用户手机屏幕尺寸推荐“小屏手机建议14px,大屏手机建议16px”;关闭广告弹窗时,不会用“×”符号误导用户点击,而是明确标注“关闭广告”,让用户始终掌控操作节奏。

情感体验上,它传递“温度感”,当用户遇到问题时,平台不是甩一句“请参考帮助中心”,而是提供“真人客服+AI助手”双通道:AI助手能识别“我的订单物流停滞了”这类诉求,直接跳转物流查询页并显示“已联系快递员,预计1小时内更新”;复杂问题则一键转接人工客服,客服会主动说“我看到您是老用户,之前买过3次我们的产品,这次物流问题我来帮您跟进,稍后把处理结果发到您手机,可以吗?”,让用户感受到“被重视”。

生态建设:连接多元角色,形成共生价值网络

单一的平台就像一座孤岛,而好的平台是“生态的构建者”,能让用户、创作者、商家、服务者等不同角色在其中相互赋能,形成“1+1>2”的价值循环。

这种生态首先需要“多元角色的共生”,比如本地生活平台,既有商家提供商品/服务,也有用户消费评价,还有骑手完成配送,甚至第三方机构提供质检、售后支持,商家通过平台获得客流,用户通过平台找到靠谱服务,骑手通过配送获得收入,质检机构通过数据积累建立行业标准——每个角色都能在生态中找到自己的位置,且彼此依赖:商家的销量越高,骑手的订单越多;用户的评价越真实,越能吸引优质商家入驻。

“正向循环的机制”,平台需设计规则,让“好行为”得到奖励,“坏行为”受到约束,比如内容平台,优质创作者会获得流量倾斜(推荐页曝光、粉丝团专属权益),甚至变现机会(广告分成、直播打赏);而搬运、抄袭的内容会被限流或下架,保护原创者的积极性,社交平台中,用户帮助他人解决问题(比如回答“新手化妆怎么选粉底色号”)会获得“感谢值”,解锁“化妆达人”标签,吸引更多粉丝,这种“利己+利他”的机制,让生态始终保持活力。

“开放的接口与能力”,好的平台不会“封闭自嗨”,而是通过开放API、SDK等技术,让外部伙伴也能接入生态,比如地图平台开放定位接口,外卖平台、打车平台、旅游平台都能调用其数据,实现“一键导航”;支付平台开放支付接口,让小商家、甚至街边摊都能快速接入线上支付,降低数字化门槛,这种开放性,让平台生态不断扩展,从单一场景延伸到生活方方面面。

技术支撑:稳定、智能、持续进化的底层逻辑

平台的价值和体验,最终要靠技术来落地,好的技术不是“炫技”,而是像空气一样,用户感受不到它的存在,却能时刻受益于它。

稳定性是底线,用户打开平台时,不会遇到“加载中”的无限转圈、突然崩溃的闪退,或是支付失败后扣款却没到账的糟心事,这背后需要强大的服务器架构、冗余备份机制、实时监控系统——比如电商平台在“双11”期间,能通过“弹性计算”自动增加服务器数量,应对流量洪峰;支付系统采用“分布式事务”技术,确保订单状态、库存、金额三者同步更新,哪怕同时有千万笔交易,也能准确无误。

智能化是体验升级的核心,AI技术让平台从“被动响应”变成“主动服务”,比如音乐平台,通过分析你的听歌历史(“最近循环了《晴天》《七里香》”)、收藏歌单(“‘青春回忆’歌单里多是周杰伦、孙燕姿”)、甚至听歌时段(“晚上10点后爱听轻音乐”),生成“你的专属电台”,不仅推荐相似风格的歌曲,还会在雨天推送“适合雨天听的民谣歌单”;办公协作平台能通过NLP技术,自动识别会议录音中的“待办事项”(“小张负责整理会议纪要,下周三前发给大家”),并同步到项目管理系统,提醒相关人员按时完成。

持续进化是生命力,好的平台会根据用户需求和技术发展,不断迭代功能,比如早期社交平台只有“发文字动态”,后来加入图片、视频、直播;现在又融入“元宇宙”概念,支持虚拟形象社交、线上演唱会,这种进化不是“为了变而变”,而是基于用户反馈和数据洞察——比如通过A/B测试发现“新改版的首页,用户停留时间增加了15%,但下单转化率下降了5%”,就会及时调整布局,保留能提升转化的模块,优化影响体验的设计。

社会影响:超越商业价值,创造正向外部效应

顶级的平台不仅要“商业成功”,更要“社会有价值”,能推动行业进步、解决社会问题,甚至改变人们的生活方式。

在行业层面,它能倒逼升级,比如外卖平台通过“透明厨房”功能,要求商家公开后厨操作,推动餐饮行业规范化;共享出行平台通过“拼车”模式,减少车辆空驶率,促进绿色出行。

在社会层面,它能弥合差距,比如在线教育平台让偏远地区的学生能听到北京名师的课程,缩小城乡教育资源差距;政务服务平台让用户足不出户就能办理社保、公积金业务,减少“跑断腿”的麻烦。

在文化层面,它能传承创新,比如非遗平台通过短视频、直播展示传统手工艺(苏绣、景泰蓝),让年轻人了解并喜欢上这些老手艺,甚至带动“非遗文创”的热潮;方言保护平台邀请用户上传家乡话的发音、故事,建立方言数据库,防止地方文化流失。

好的平台是“用户需求的放大器”“生态价值的连接器”“社会进步的推动器”

它以解决核心价值为根基,用极致体验留住用户,靠生态建设形成壁垒,凭技术支撑实现稳定进化,最终超越商业本身,创造更广泛的社会价值,就像一片阳光、水分、土壤都恰到好处的森林,每棵树(用户)都能自由生长,彼此交织,最终成为一片生机勃勃的生态系统。

相关问答FAQs

Q1:判断一个平台是否“好”,最关键的指标是什么?

A:最关键的是“用户留存率”和“需求解决深度”,用户留存率高,说明平台能持续满足用户需求,体验足够好;需求解决深度则体现平台是否真正帮用户解决了问题,而不是停留在表面,比如一个工具类平台,如果用户下载后只用一次就卸载,说明它没有解决核心痛点;如果用户每天都会打开使用,甚至付费升级,说明它已成为用户生活中不可或缺的一部分。

Q2:小平台如何在与大平台的竞争中体现“好”?

A:小平台不必追求“大而全”,而应聚焦“小而美”,在细分领域做到极致,比如大平台提供通用型服务,小平台可以深挖某个特定人群的需求——专为宝妈设计的二手童装平台”,不仅提供交易功能,还会加入“童装尺码指南”“面料安全检测报告”“宝妈社群交流”等特色服务,让目标用户觉得“这里比大平台更懂我”,通过差异化竞争,在细分领域建立口碑和用户忠诚度,同样能成为“好平台”。