搭建科技研发平台是推动科技创新、提升核心竞争力的关键举措,其构建需从战略定位、资源整合、机制创新等多维度系统推进,需明确平台的核心目标与定位,聚焦国家战略需求或产业升级方向,例如面向人工智能、生物医药、新材料等前沿领域,或针对制造业、能源业等传统产业的数字化转型需求,确保平台研究方向与经济社会发展高度契合,在硬件设施建设方面,需配备先进的科研仪器设备、中试生产线、算力中心等基础条件,例如搭建包含高性能计算集群、人工智能训练平台、生物实验室等在内的硬件支撑体系,同时通过产学研合作实现设备共享,避免重复建设,软件层面则需构建开放共享的数据库、知识库和算法库,整合行业数据资源、专利文献、技术标准等,为科研人员提供数据支撑和工具服务,例如建立产业大数据平台,实现数据采集、清洗、分析的全流程管理。

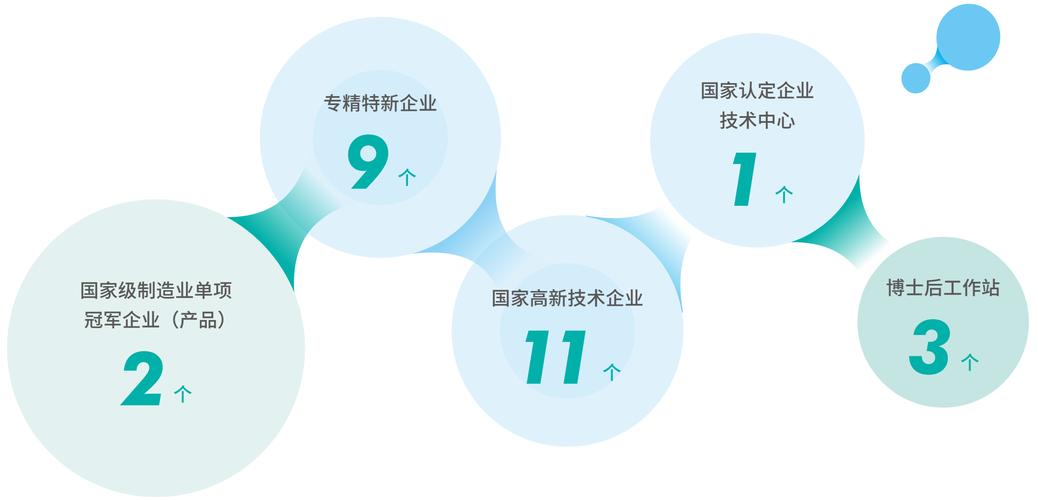

人才是研发平台的核心驱动力,需建立“引、育、用、留”全链条人才机制,通过柔性引进、全职聘用等方式吸引海内外高端人才,组建跨学科、跨领域的创新团队;与高校、科研院所联合培养青年科研人才,设立博士后工作站、实习基地等,形成人才梯队,需创新激励机制,推行科技成果转化收益分配、股权期权激励等政策,激发科研人员的创新积极性,在运行机制上,应采用“政府引导、市场主导、多元参与”的模式,政府通过政策引导和资金支持,企业发挥市场需求导向作用,高校和科研院所提供智力支持,形成协同创新网络,建立由政府、企业、高校代表组成的平台理事会,负责战略决策和资源协调;引入市场化运营机制,通过技术服务、成果转化、企业孵化等方式实现平台可持续发展。

平台功能需聚焦“研发-转化-产业化”全链条服务,在研发环节,支持开展基础研究、关键核心技术攻关和前沿技术探索;在转化环节,建设技术转移中心、孵化器等,提供专利申请、成果评价、中试熟化等服务;在产业化环节,对接资本市场、产业园区,推动科技成果落地孵化和企业成长,某生物医药研发平台通过建立“实验室研发-中试放大-临床研究-产业转化”的闭环体系,已成功孵化10余家高新技术企业,推动多项新药进入临床阶段,需加强国际交流合作,参与国际大科学计划,引进国外先进技术和管理经验,提升平台的国际影响力。

为保障平台高效运行,需建立科学的评价体系,从研发投入、成果产出、成果转化、人才培养等多维度进行考核,避免唯论文、唯职称的倾向,加强知识产权保护,完善专利布局和风险防控机制,保护科研创新成果,在资金保障方面,构建多元化投入机制,政府设立专项基金支持平台建设,同时引导社会资本、企业资金参与,形成“财政+市场”的协同投入模式。

相关问答FAQs

-

问:科技研发平台如何解决“重建设、轻运营”的问题?

答:避免“重建设、轻运营”需从三方面入手:一是明确市场化运营导向,引入专业运营团队,通过技术服务、企业孵化、成果转化等方式实现自我造血;二是建立动态调整机制,根据技术发展趋势和市场需求优化平台研究方向,淘汰低效项目;三是强化用户反馈,定期对接企业和科研人员需求,提升服务精准度和实用性,确保平台持续发挥价值。 -

问:中小型企业如何参与科技研发平台建设并共享资源?

答:中小型企业可通过“联合共建+按需使用”模式参与平台建设:与平台联合设立细分领域研发项目,提供产业需求场景和应用市场,共同承担研发风险、共享成果收益;以会员制、服务购买等方式接入平台,共享仪器设备、数据资源、技术专家等资源,降低研发成本,政府可出台补贴政策,鼓励中小企业使用平台服务,提升参与积极性。