评价一个好的设计是一个多维度的综合过程,它不仅关乎美学呈现,更涉及功能实现、用户体验、社会价值及可持续性等多个层面,一个优秀的设计往往能在“用”与“美”、“形式”与“内容”、“技术”与“人文”之间找到平衡点,最终实现“解决问题”与“创造价值”的核心目标,以下从不同维度展开具体分析。

功能性:设计的本质是解决问题

功能性是设计的基石,任何脱离功能空谈形式的设计都是本末倒置,好的设计首先要明确“为谁解决什么问题”,并通过合理的方案满足需求,一把好的椅子不仅要符合人体工学,让久坐者感到舒适,还要考虑不同场景(如办公、家居、户外)的使用需求;一款APP不仅要功能完备,更要让用户在无需学习的情况下快速上手,高效完成任务。

评价功能性时,需关注三个核心点:需求匹配度(是否精准解决目标用户的痛点)、效率与易用性(操作步骤是否简化,能否降低用户使用成本)、可靠性与稳定性(在长期或极端场景下能否保持稳定输出),苹果的HomePod在设计时既考虑了音质(功能满足),也通过极简按键设计降低了操作复杂度(易用性),最终成为智能音箱市场的标杆。

美学性:形式服务于内容,且升华内容

美学并非设计的附加项,而是与功能相辅相成的核心要素,好的设计能通过色彩、线条、材质、比例等视觉语言传递情感,提升用户的心理体验,但美学需遵循“适度原则”——过度装饰会掩盖功能,而缺乏美学的设计则难以引发用户共鸣。

MUJI的无印良品以“空、无、净”的设计哲学著称,其产品多采用原木色、米白等中性色,搭配简洁的线条,既弱化了视觉干扰,又让用户聚焦于产品本身的功能(如收纳、实用性);而苹果产品的设计则通过极致的对称、圆润的边角和细腻的材质,传递出“精致、易用”的品牌价值,让用户在使用过程中获得愉悦感。

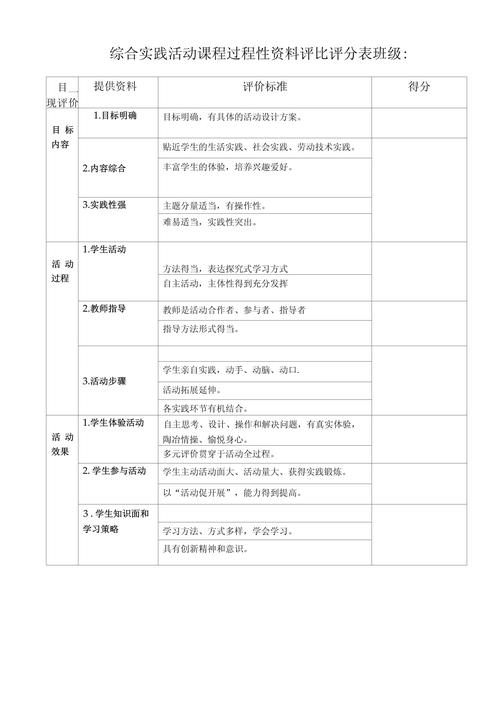

美学性的评价标准可参考下表:

| 评价维度 | 具体指标 | 案例参考 |

|---|---|---|

| 视觉协调性 | 色彩搭配、比例关系、排版是否符合审美逻辑,是否统一和谐 | 谷歌首页的极简设计与鲜明logo |

| 情感共鸣 | 设计能否传递品牌理念或引发用户情感认同(如温暖、科技感、自然感) | 多芬“真美”系列广告的设计风格 |

| 创新性 | 在美学表达上是否突破常规,形成独特记忆点 | 奥运场馆“水立方”的膜结构设计 |

用户体验:从“可用”到“爱用”的跨越

用户体验(UX)是连接用户与设计的桥梁,它贯穿于用户接触产品的全流程——从认知、购买、使用到售后,好的设计能让用户在每一个环节都感到“被尊重”和“被理解”。

支付宝的“蚂蚁森林”通过游戏化设计(种树、浇水、合种),将低碳行为转化为社交互动,既提升了用户粘性,又实现了公益价值;而宜家的“平板包装”设计,不仅降低了运输成本,还让用户通过自行组装参与“创造过程”,增强了产品的情感连接。

用户体验的评价需关注用户旅程完整性(各环节是否流畅无断层)、情感化设计(是否通过细节如文案、动效传递温度)、包容性(是否考虑特殊群体需求,如老年人、残障人士),苹果的“旁白”功能通过语音辅助、屏幕放大等设计,让视障用户也能平等使用智能设备,体现了设计的人文关怀。

创新性与前瞻性:引领需求而非跟随潮流

优秀的设计不仅要满足当下需求,更要具备创新性和前瞻性,通过技术或理念的突破引领行业趋势,这里的“创新”并非单纯追求“新奇特”,而是以解决潜在问题或创造新价值为导向。

戴森无叶风扇通过气流技术革新,解决了传统风扇扇叶积灰、安全隐患等问题;特斯拉的Model S以大屏交互取代传统仪表盘,重新定义了汽车座舱的交互逻辑,推动整个汽车行业向智能化转型。

创新性的评价需考虑技术可行性(能否落地量产)、市场潜力(是否解决未被满足的隐性需求)、行业影响力(是否推动行业标准升级),大疆的消费级无人机不仅开创了航拍市场,更通过“一键起飞”“智能跟随”等功能降低了航拍门槛,让普通用户也能享受空中视角的乐趣。

可持续性:设计需对环境与社会负责

在资源有限和环境问题日益严峻的今天,可持续性已成为衡量设计优劣的重要标准,好的设计需在材料选择、生产过程、产品生命周期等环节践行“绿色理念”,实现“生态效益”与“经济效益”的平衡。

Patagonia(巴塔哥尼亚)通过使用回收材料(如回收塑料瓶制作户外服装)、鼓励“修补而非丢弃”的消费理念,减少了产品对环境的影响;而宜家的“太阳能充电家具”将光伏板与桌子、沙发结合,让用户在日常使用中实现能源自给,体现了技术与环保的融合。

可持续性的评价需关注材料环保性(是否可降解、可回收)、能源消耗(生产和使用过程是否节能)、社会责任(是否关注供应链劳工权益、产品安全性等),H&M的“旧衣回收计划”通过鼓励用户捐赠旧衣获得折扣,既延长了衣物生命周期,又提升了品牌的社会形象。

文化与社会价值:设计是文化的载体

设计不仅是产品和服务的创造,更是文化与社会价值观的体现,好的设计能尊重并融入当地文化,促进不同群体间的理解与包容,甚至推动社会观念的进步。

北京冬奥会开幕式上的“二十四节气”倒计时,将中国传统文化与奥运精神结合,通过视觉设计向世界传递了东方美学;而日本设计师佐藤大的“无意识设计”(Without Thought Design),则通过观察用户的潜在习惯(如带凹形的扶手方便挂随身包),让设计更贴近生活本质,体现了对“人”的细微关怀。

文化与社会价值的评价需考虑文化尊重(是否避免文化挪用,准确传递文化符号)、社会意义(是否推动平等、包容、公益等正向价值)、跨文化适应性(能否在不同文化背景下被理解与接受),可口可乐的“分享快乐”全球 campaign,通过统一的视觉语言和本土化文案(如春节“年味”包装),让品牌成为连接不同文化的纽带。

一个好的设计,是功能、美学、体验、创新、可持续性与社会价值的有机统一,它既能精准解决实际问题,又能通过细腻的情感连接让用户产生共鸣;既能在技术上突破边界,又能对社会与环境负责,正如设计大师迪特·拉姆斯所说:“好的设计是尽可能少的设计”——去除冗余,聚焦本质,最终实现“为人的生活服务”的终极目标。

相关问答FAQs

Q1:功能性和美学性冲突时,设计应该如何取舍?

A1:功能性与美学性并非对立关系,而是“目的”与“手段”的关系,当两者冲突时,需优先满足核心功能需求——例如医疗设备的设计必须以精准、安全为首要目标,美学需在不影响功能的前提下提升用户体验;但在消费类产品(如服装、家居)中,美学本身就是功能的一部分(满足审美需求、情感需求),此时需通过技术创新或设计优化实现两者的平衡,如苹果产品通过一体化设计将硬件功能与美学形态深度融合。

Q2:如何判断一个设计是否“过度设计”?

A2:“过度设计”指设计添加了非必要的元素或功能,导致复杂度增加、成本上升或用户体验下降,判断标准可参考三点:① 是否解决了核心问题?若设计元素与用户需求无关(如为智能冰箱添加“播放电影”功能),则属于过度设计;② 是否增加了使用成本?如操作步骤繁琐、学习曲线陡峭,或导致产品价格过高脱离目标用户;③ 是否违背“少即是多”原则?好的设计应追求“简洁但丰富”,即用最少的元素实现最大的价值,若设计显得“用力过猛”(如过多装饰掩盖核心功能),则可能是过度设计,某款智能手表因功能过多(30种运动模式、100种表盘),导致用户日常使用时需频繁切换,反而降低了实用性,便属于过度设计。