B2C平台的估值是一个复杂但系统化的过程,需要结合财务数据、市场表现、增长潜力及行业特性等多维度因素综合判断,核心逻辑在于评估平台未来能产生的现金流或盈利能力,同时考虑行业竞争格局和用户价值,以下从关键估值方法、核心驱动因素及实操步骤展开分析。

主流估值方法及适用场景

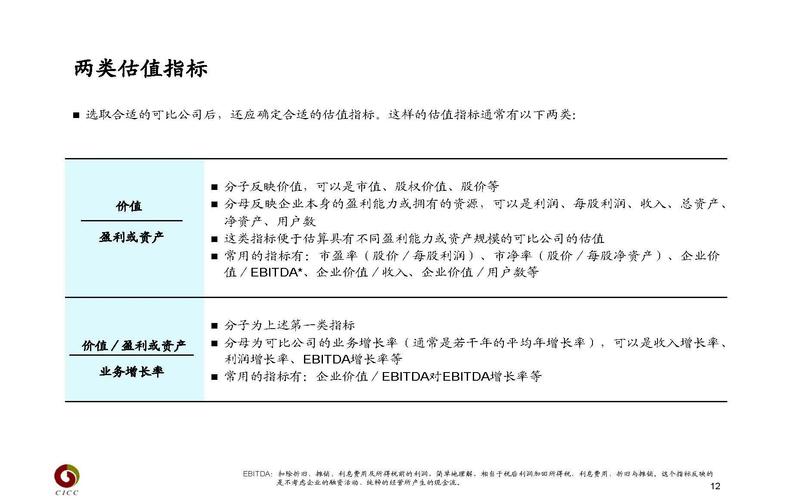

B2C平台估值通常采用多种方法交叉验证,常见方法包括市销率(PS)、市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长系数(PEG)、现金流折现(DCF)及可比公司分析法(Comps)。

-

市销率(PS)估值法

适用于尚未盈利但处于高速增长期的B2C平台,公式为“市值 = 年营收 × PS倍数”,PS倍数需结合行业平均水平和平台增速确定,快消品电商PS倍数通常在1-3倍,而高端美妆或奢侈品电商可达5-8倍,若某平台年营收10亿元,行业平均PS为4倍,则估值为40亿元。 -

市盈率(PE)估值法

适用于已实现稳定盈利的平台,公式为“市值 = 净利润 × PE倍数”,PE倍数受行业属性、增长阶段及市场利率影响,例如成熟电商平台PE多在15-25倍,而新兴细分领域可能达30倍以上,需注意净利润是否包含一次性收益或非核心业务影响。 -

现金流折现(DCF)估值法

从长期视角评估平台内在价值,通过预测未来5-10年的自由现金流(FCFF),以加权平均资本成本(WACC)折现至现值,此方法对假设参数(如永续增长率、WACC)敏感,需结合行业平均调整,若平台预测期FCFF总和为50亿元,永续价值30亿元,WACC为8%,则现值约为74亿元(50/(1+8%)^5 + 30/(1+8%)^5)。 (图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删) -

可比公司分析法(Comps)

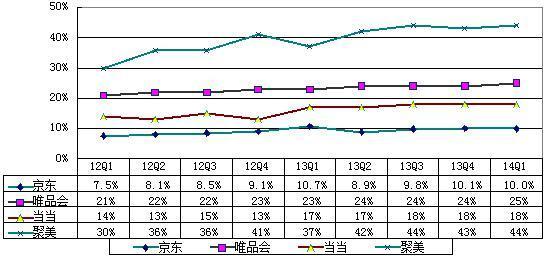

选取同行业已上市平台(如京东、拼多多、SHEIN等),基于PS、PE、EV/EBITDA等指标计算平均值,再乘以目标平台对应财务数据得出估值区间,需注意业务模式相似性(如自营vs.平台型)和市场规模差异。

核心估值驱动因素

B2C平台的估值不仅依赖财务数据,更需关注以下非财务指标:

-

用户价值

包括用户规模(MAU/DAU)、用户生命周期价值(LTV)、获客成本(CAC)及LTV/CAC比率,健康平台的LTV/CAC应≥3,且用户复购率、客单价呈上升趋势,某平台月活用户5000万,年均消费2000元,LTV为4000元,若CAC为1000元,则用户价值显著。 -

平台生态与壁垒

供应链整合能力(如自营仓储物流)、技术壁垒(如AI推荐算法)、品牌影响力及网络效应(如双边用户规模互相吸引)构成长期护城河,京东的物流体系和拼多多的社交电商模式均形成差异化壁垒。 (图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删) -

增长潜力与市场空间

所在行业的增速(如跨境电商年复合增长率20%+)、渗透率(如下沉市场仍有提升空间)及品类扩展能力(从单一品类到全品类)直接影响估值天花板。 -

盈利质量与财务健康度

毛利率(如3C电商毛利率10%-15%,服饰类30%-50%)、现金流状况(经营性现金流是否为正)及负债水平(资产负债率是否可控)是盈利可持续性的关键。

实操步骤总结

- 财务数据梳理:整理近3年营收、净利润、现金流等核心指标,计算同比增速及占比结构。

- 行业对标分析:选取3-5家可比公司,计算PS、PE等均值,结合业务差异调整倍数。

- 用户与市场评估:量化用户价值,分析行业增长趋势及平台份额变化。

- 多方法交叉验证:综合PS、PE、DCF结果,给出估值区间(如30-50亿元)。

相关问答FAQs

Q1:B2C平台尚未盈利时,如何选择估值方法?

A:对于未盈利平台,优先采用PS估值法,结合用户增长率和LTV/CAC比率评估增长质量;同时可参考PEG指标(PS/净利润增长率),若PEG<1,表明估值相对合理,需通过DCF模型预测盈利拐点,对远期价值进行折现。

Q2:如何判断B2C平台的估值是否被高估?

A:可从三方面判断:一是横向对比同平台PS/PE倍数,显著高于行业均值可能高估;二是分析用户增长是否放缓,若MAU增速下降而估值仍上升,存在泡沫风险;三是检查现金流健康度,若依赖融资输血且经营性现金流持续为负,需警惕估值虚高。