优化人才招聘是企业构建核心竞争力的重要环节,需从流程、渠道、评估及体验等多维度系统化推进,传统招聘模式常存在岗位需求模糊、渠道效率低下、评估主观性强等问题,导致人才匹配度低、招聘周期长,为此,企业需建立以“精准识人、高效引才、人岗适配”为核心的招聘体系,实现招聘效能与人才质量的双重提升。

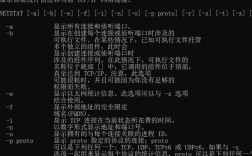

在招聘流程优化方面,首先需明确岗位需求与画像,通过业务部门与HR的深度访谈,结合公司战略目标,细化岗位职责、能力模型及任职要求,避免“宽泛化”描述,技术岗位需区分“核心技能”(如编程语言、架构设计)与“加分项”(如开源项目经验),非技术岗位则侧重“软技能”(如沟通协调、抗压能力)与“价值观契合度”,应精简招聘流程,减少冗余环节,传统招聘中“简历初筛—HR面试—业务面试—终面—背调—Offer”的链条可优化为“AI初筛(硬条件)+结构化初面(软技能)+业务实战评估(岗位匹配)”,将平均周期从45天压缩至30天内,建立招聘数据看板,实时追踪各环节转化率(如简历通过率、面试赴约率、Offer接受率),定位瓶颈并针对性改进,例如若“面试赴约率”低于60%,可优化邀约话术或提供灵活面试时间。

招聘渠道的多元化与精准化是触达优质人才的关键,除传统招聘网站(如智联招聘、前程无忧)外,企业需拓展垂直渠道:技术类岗位可聚焦GitHub、Stack Overflow、V2EX等开发者社区,运营类岗位可考虑“三节课”、“人人都是产品经理”等行业平台,高端人才则通过猎头合作、LinkedIn定向搜索或内部推荐(设置推荐奖励机制)触达,雇主品牌建设能有效降低招聘成本,通过企业官网“人才故事”专栏、短视频平台(如抖音/B站)职场日常分享、行业白皮书发布等内容,塑造“重视人才、发展清晰”的雇主形象,吸引被动求职者,某互联网公司通过技术博客开源项目与校园极客社区合作,应届生简历量提升40%,招聘成本下降25%。

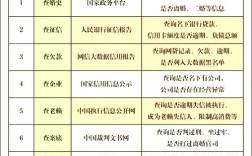

人才评估环节需突破“唯学历”“唯经验”的局限,引入科学工具与方法,行为面试法(STAR原则)可深入考察候选人过往经历与岗位要求的匹配度,例如通过“请举例说明你如何解决项目突发危机”等问题,评估其问题解决能力与应变能力,对于技术岗位,可采用在线编程测试(如LeetCode企业题库)、现场代码评审或小型项目实战,直接检验实操能力;非技术岗位则引入情景模拟(如客户投诉处理、跨部门协作模拟),观察其沟通与决策过程,建立“人才库”机制,对未通过当前岗位但潜力突出的候选人进行分类存储,定期推送匹配的新岗位机会,实现“沉淀资源、复用人才”。

候选人体验是提升雇主口碑的关键细节,从简历投递后的自动确认邮件,到面试前的流程提醒(含时间、地点、面试官信息),再到面试后的48小时内反馈,每个节点都需体现专业与尊重,对于未通过候选人,可发送个性化反馈(如“您的XX经验很突出,但当前岗位更侧重XX能力,建议关注XX方向”),既体现人文关怀,也传递企业价值观,某快消企业通过“候选人旅程地图”优化体验后,其Glassdoor评分从3.2分升至4.5分,后续主动投递量增长30%。

相关问答FAQs

Q1:如何解决招聘中“人岗不匹配”的问题?

A:解决人岗不匹配需从“精准画像”与“科学评估”入手,联合业务部门通过“岗位任务分析”明确核心职责与能力项,区分“必须具备”与“可培养”技能;评估环节采用“多维度测试”,如技术岗增加“代码质量+团队协作”模拟项目,非技术岗通过“无领导小组讨论+角色扮演”考察软技能;设置试用期“目标管理计划”(30/60/90天目标),动态评估候选人实际表现,确保入职后快速胜任。

Q2:中小企业如何低成本优化招聘效果?

A:中小企业可聚焦“轻量化策略”:一是深耕免费渠道,如利用微信朋友圈/行业社群发布招聘信息,与本地高校建立实习合作基地,定向培养储备人才;二是优化雇主品牌,通过员工朋友圈分享“职场日常”、客户 testimonials等内容,打造“小而美”的企业形象;三是善用工具提效,如用“BOSS直聘”直聊功能缩短沟通成本,用“问卷星”制作结构化初筛问卷,减少无效面试;四是激活内部推荐,设置“推荐成功奖励”(如现金红包、额外年假),利用员工网络触达精准候选人。