AI与手绘板的结合,正在重新定义数字绘画的创作流程,从传统手绘的“手动执行”升级为“人机协作”的智能创作模式,这种融合不仅提升了绘画效率,更拓展了艺术表达的可能性,让专业插画师、设计师乃至普通用户都能借助AI的力量实现创意落地,以下从核心交互逻辑、具体应用场景、技术实现路径及优势挑战四个维度,详细解析AI如何与手绘板协同工作。

AI与手绘板的核心交互逻辑:从“输入-输出”到“协作-优化”

手绘板作为物理输入设备,核心功能是将手部动作(笔压、角度、速度)转化为数字信号,传递给电脑中的绘图软件,而AI的加入,则在这一流程中嵌入了“智能处理层”,形成“手绘输入-AI分析-实时反馈-人工调整”的闭环,具体而言,交互逻辑分为三个层次:

-

基础层:手绘板作为AI的“感知终端”

手绘板采集的笔压数据(如压感级别0-8192)、坐标轨迹、倾斜角度等原始信息,通过驱动程序传递给AI模型,当用户用笔刷绘制线条时,AI可实时分析笔压变化,判断用户意图是“勾勒轮廓”还是“铺色块”,并动态调整笔刷参数(如硬度、流量),模拟真实绘画中的手感反馈。 -

中间层:AI作为“实时处理引擎”

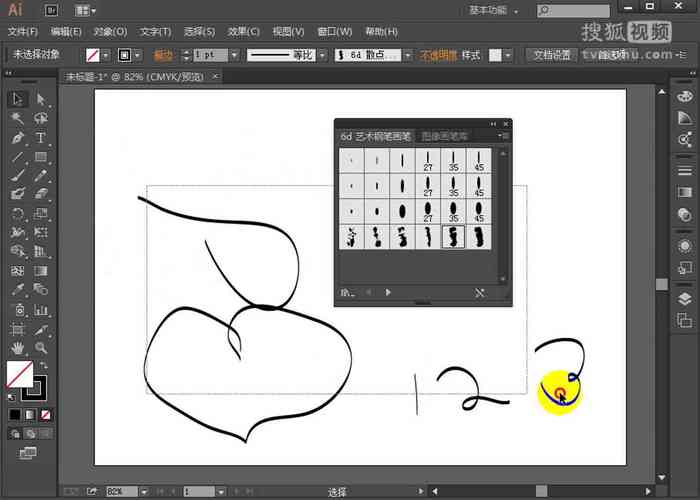

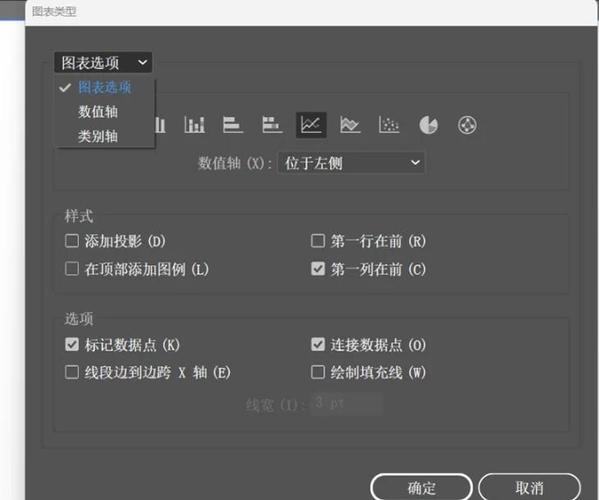

绘图软件(如Photoshop、Clip Studio Paint、Krita)集成AI插件或本地模型后,可在用户绘画过程中提供即时辅助,AI线条修正功能会自动平滑手绘抖动的线条,智能填充工具可根据当前笔触识别封闭区域并完成上色,风格迁移模型则能实时将素描稿转换为水墨、油画等艺术风格。 -

高级层:人机协同的“创意决策”

在复杂创作中,AI不再局限于被动处理,而是主动提供创意方案,用户用笔绘出角色半身像后,AI可生成多种动态姿势、光影效果或背景元素供选择;用户绘制场景草图时,AI可自动补全缺失的细节(如树叶纹理、建筑结构),甚至根据关键词(如“赛博朋克”“奇幻森林”)生成符合主题的配色方案和构图建议。 (图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)

AI与手绘板的具体应用场景:从草图到成品的全流程赋能

AI与手绘板的协作已渗透到数字绘画的多个环节,覆盖从草图构思到成品输出的全流程,以下是典型应用场景及操作示例:

草图阶段:智能辅助快速构建框架

-

动态参考与透视辅助:

用户用手绘板绘制基础线条时,AI透视工具(如Clip Studio Paint的“透视指南”)可实时检测消失点,自动生成辅助网格,帮助用户准确绘制一点/两点/三点透视场景,绘制建筑草图时,用户只需勾勒两条主轮廓线,AI即可补全透视结构,减少手动修正的时间。 -

智能线稿优化:

针对手绘线稿的抖动、断线问题,AI线条修正工具(如Adobe Firefly的“平滑笔刷”)可通过算法识别用户笔触意图,自动过滤微小抖动,保持线条流畅性,部分工具还支持“风格化处理”,如将潦草草稿调整为清晰的动漫线稿或写实素描线稿。

上色阶段:AI驱动的智能填色与光影

-

智能封闭区域检测:

用户用手绘板为线稿铺色时,AI填充工具(如Krita的“智能填充”)可自动识别封闭轮廓,并智能处理线稿交叉、断点等问题,避免颜色溢出,绘制角色服装时,用户只需点击服装区域,AI即可自动完成填色,并保留边缘细节。 (图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删) -

光影与材质生成:

基于用户铺色的基础色块,AI可自动生成光影效果,用户用蓝色绘制水面后,AI可根据“水面反射”关键词生成波光粼粼的光影;绘制金属物体时,AI可模拟高光、反光等材质特征,用户只需通过手绘板微调光影方向和强度。

细节完善:AI辅助纹理与元素生成

-

纹理智能生成:

用户用手绘板绘制基础形状(如树干、岩石)后,AI纹理工具(如NVIDIA Canvas的“纹理合成”)可一键生成逼真的木纹、石纹等细节,绘制老树时,用户勾勒树干轮廓,AI即可自动添加树皮裂纹、苔藓等纹理,用户还可通过笔压调整纹理的疏密程度。 -

背景与元素补全:

针对未完成的背景(如天空、远景),AI可通过“图像修复”功能自动补全缺失部分,用户绘制角色半身像后,AI可根据角色风格生成匹配的背景(如森林、城市),用户用手绘板可直接在背景上添加自定义元素(如飞鸟、云朵),实现“AI生成+人工修改”的融合。

风格迁移与创意拓展:从“写实”到“艺术化”

-

实时风格转换:

用户用手绘板绘制写实素描时,AI风格迁移工具(如DeepArt、Photoshop的“神经滤镜”)可实时将画面转换为梵高油画、浮世绘等艺术风格,绘制人物肖像后,选择“水墨画”风格,AI即可模拟墨色晕染效果,用户通过笔压调整墨的浓淡,增强画面层次感。 -

创意元素生成:

基于用户输入的关键词(如“机械龙”“魔法森林”),AI可通过扩散模型(如Stable Diffusion)生成参考图,用户用手绘板临摹或修改AI生成的元素,再融入主画面,用户绘制奇幻场景时,AI生成“独角兽”参考图,用户通过手绘板调整姿态、细节,最终融入背景。

技术实现路径:硬件、软件与算法的协同

AI与手绘板的协作依赖硬件、软件、算法三个层面的技术支撑,三者缺一不可:

硬件层:手绘板与计算设备的性能适配

-

手绘板压感与精度:

高压感级别(如8192级)的手绘板(如Wacom Intuos Pro、Huion Kamvas)能更精准采集笔压变化,为AI动态调整笔刷参数提供数据基础,支持倾斜识别的手绘板(如Wacom Cintiq)可模拟真实绘画中的笔刷角度变化,适合AI材质生成等场景。 -

计算设备算力:

本地AI模型运行需要GPU支持(如NVIDIA RTX系列),云端AI则依赖高速网络(5G/光纤),运行Stable Diffusion等大型模型时,RTX 4090显卡可加速生成,而云端服务(如Adobe Firefly)则适合低配设备,通过手绘板输入后实时返回结果。

软件层:绘图工具与AI模型的集成

-

专业绘图软件的AI插件:

Photoshop、Clip Studio Paint等软件通过插件集成AI功能,如Photoshop的“神经滤镜”支持风格迁移、智能选区;Clip Studio Paint的“AI线稿修正”可直接在软件内完成线条优化。 -

AI绘画工具的输入适配:

部分AI绘画工具(如Midjourney、Stable Diffusion)支持手绘板输入草图,用户用手绘板绘制基础构图后,AI根据草图生成图像,再通过绘图软件进行细化,用户用手绘板绘制人物动态草图,上传至Midjourney,生成符合构图的高质量图像,导入Photoshop后用AI工具调整细节。

算法层:AI模型的核心能力

-

计算机视觉算法:

用于图像识别(如线条检测、封闭区域分割)、图像修复(如补全缺失背景),是AI辅助填色、线稿优化的基础。 -

生成对抗网络(GAN)与扩散模型:

GAN(如StyleGAN)用于风格迁移,可将手绘稿转换为特定艺术风格;扩散模型(如Stable Diffusion)擅长根据草图和关键词生成高质量图像,是创意拓展的核心技术。 -

强化学习与动态调整:

部分AI工具通过强化学习分析用户绘画习惯,动态调整参数,若用户频繁用笔刷绘制细腻线条,AI会自动降低笔刷硬度,模拟真实绘画的触感反馈。

优势与挑战:效率与创意的平衡

优势:

- 提升创作效率:AI辅助可减少50%-70%的重复劳动(如线稿修正、填色),让用户专注于创意构思。

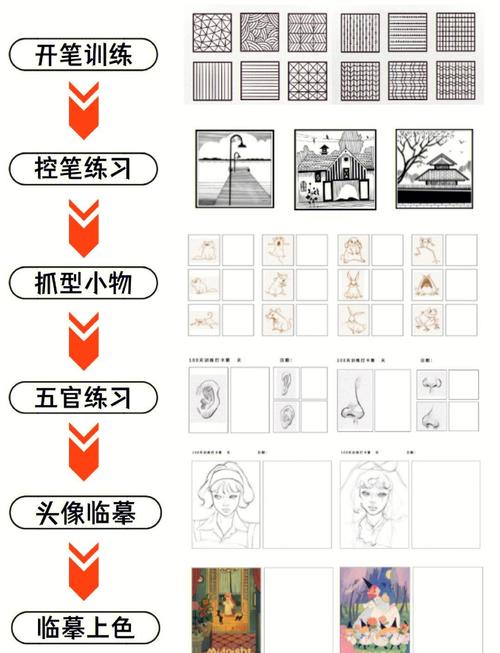

- 降低技术门槛:新手可通过AI工具快速实现“从0到1”的创作,无需掌握复杂绘画技巧。

- 拓展创意边界:AI生成的大量参考图和风格选项,可激发用户灵感,打破思维定式。

挑战:

- AI理解偏差:AI可能误解用户笔触意图,例如将潦草的涂鸦识别为“轮廓”,导致生成结果不符预期。

- 风格同质化:过度依赖AI可能导致作品风格趋同,需人工调整以保持独特性。

- 硬件与成本门槛:高性能AI模型需高端显卡支持,云端服务可能产生订阅费用,增加用户成本。

相关问答FAQs

Q1:AI手绘板是否适合零基础用户学习绘画?

A:适合,AI手绘板通过智能辅助功能(如线条修正、智能填色、透视辅助)可降低新手的学习门槛,零基础用户用手绘板绘制简单线条时,AI会自动修正抖动并生成标准轮廓;上色时,AI可识别封闭区域并完成填色,让用户快速获得成就感,但需注意,AI是辅助工具,用户仍需通过练习掌握构图、色彩等基础美术知识,才能实现独立创作。

Q2:AI生成的图像是否受版权保护?使用AI手绘板创作的作品版权归谁?

A:版权归属需根据具体情况判断:若用户完全基于自己的创意用手绘板绘制,仅使用AI作为辅助工具(如修正线条、调整光影),则作品版权归用户所有;若用户直接使用AI生成的图像(如Stable Diffusion生成的图片)并进行简单修改,版权可能因AI平台政策而异(部分平台要求注明AI生成),建议用户优先选择支持“用户主导创作”的AI工具,并保留创作过程中的手绘草图、AI参数调整记录,以证明原创性。