在专业性较强的领域推广,核心在于精准触达目标受众并建立深度信任,这要求推广策略必须围绕“专业价值传递”展开,既要体现行业权威性,又要解决目标群体的实际痛点,以下从定位、内容、渠道、合作及数据优化五个维度,结合具体场景和工具,详细拆解专业领域的推广方法论。

精准定位:明确目标受众与核心价值主张

专业领域的推广首先需回答“为谁解决什么问题”,避免泛化传播,需通过用户画像工具(如用户访谈、行业报告、数据分析)细化目标群体,例如医疗领域的推广对象可能是“三甲医院外科医生”而非笼统的“医疗从业者”,其核心痛点可能是“手术效率提升”“最新临床指南解读”等,在此基础上,提炼核心价值主张,即“我们提供的专业服务/产品能带来什么差异化价值”,例如工业自动化领域的推广需强调“技术参数的精准性”“适配复杂场景的解决方案”,而非单纯宣传产品功能。

定位阶段可借助表格梳理关键信息:

| 维度 | 核心要点 | 示例(以AI制药领域为例) |

|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

| 目标受众 | 行业角色、决策权限、核心需求、信息获取渠道 | 药企研发总监,关注药物靶点发现效率,常通过学术会议、专业期刊获取信息 |

| 痛点分析 | 当前工作流程中的瓶颈、未满足的需求 | 传统靶点发现耗时耗力,需高效筛选工具 |

| 价值主张 | 产品/服务如何精准解决痛点,与竞品的差异化优势 | AI算法将靶点发现周期缩短60%,已发表3篇顶刊论文验证 |

| 专业背书 | 权威认证、专利资质、专家团队 | 拥有5项国际专利,团队包含2位诺奖得主顾问 |

内容为王:构建“深度+权威”的专业内容体系 的严谨性、实用性要求极高,内容推广需避免“自说自话”,而是以“解决问题”为导向,通过多形式内容建立信任,内容类型可分为以下四类:

- 深度知识型内容:包括行业白皮书、技术手册、案例分析、研究报告等,例如建筑领域的《绿色建筑节能技术白皮书》,通过数据、图表、案例论证技术可行性,这类内容适合作为“敲门砖”,通过官网、行业平台下载(需留资获取)触达高意向用户。

- 场景化解决方案:针对具体应用场景设计内容,例如金融领域的“中小银行风控系统落地解决方案”,结合业务流程痛点,拆解技术实现路径、成本效益比,这类内容可通过线下沙龙、线上研讨会精准推送。

- 权威背书型内容:包括客户证言、专家访谈、行业奖项、媒体专访等,例如医疗设备领域的“三甲医院临床应用数据报告”,通过第三方数据增强可信度,适合在行业展会、专业期刊发布。

- 互动教育型内容:如线上课程、直播答疑、技术工作坊,例如工业软件领域的“CAD高级建模技巧直播课”,通过实操演示降低用户使用门槛,同时收集用户反馈优化产品。

创作需遵循“数据支撑+逻辑闭环+专业术语精准”原则,例如法律领域的推广内容需引用最新法律法规条文,技术领域需明确参数指标,避免模糊表述。

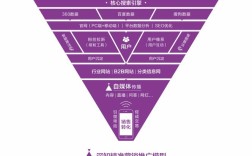

渠道渗透:聚焦“垂直+精准”的专业传播渠道

专业领域的推广渠道需与目标受众的信息习惯高度匹配,避免“广撒网”,核心渠道可分为线上与线下两类:

线上渠道:

- 行业垂直平台:如医学领域的“丁香园”、工程领域的“筑龙网”,这些平台聚集了高密度专业用户,可通过专栏合作、精准广告、社群运营触达受众,在丁香园发布临床研究案例,附带医生社群入口,引导深度交流。

- 学术与媒体资源:与行业期刊(如《中华医学杂志》)、学术会议(如世界人工智能大会)合作,发表研究成果、参与议题演讲,提升行业话语权,在学术会议设置展位,展示技术模型并安排专家现场答疑。

- 专业社群与私域:通过LinkedIn行业群、微信群(需符合平台规则)、知识星球等建立私域流量池,定期分享干货内容,组织线上研讨会,每周技术问答”栏目,增强用户粘性。

线下渠道:

- 行业展会与论坛:参加细分领域顶级展会(如德国汉诺威工业博览会、中国国际医疗器械博览会),通过展台演示、技术沙龙、媒体采访集中展示专业实力,展会前可通过定向邮件、社群预热吸引目标客户到场。

- 高端闭门会议:针对核心客户、行业专家组织小型研讨会,金融科技风控闭门研讨会”,邀请头部企业CIO参与,深度探讨行业痛点,建立高端人脉网络。

- 培训与认证合作:与行业协会、高校合作开展专业培训,注册电气工程师继续教育课程”,通过知识输出植入品牌理念,培养潜在用户。

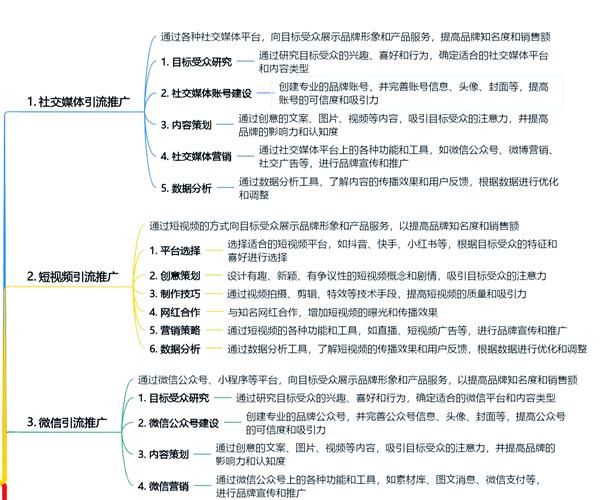

生态合作:借力权威机构与意见领袖放大影响力

专业领域的信任建立往往需要“第三方背书”,通过合作实现资源互补与权威嫁接。

- 与权威机构合作:环保领域的推广可与生态环境部下属科研院所合作,联合发布行业标准白皮书;教育领域的在线课程可与教育部直属高校合作,颁发认证证书,增强内容公信力。

- 绑定KOL(关键意见领袖):邀请行业专家、学者担任顾问或品牌代言人,通过其个人影响力传播专业价值,在科技领域,邀请IEEE(电气和电子工程师协会)专家撰写技术评论,或在社交媒体分享产品使用体验。

- 产业链上下游协同:与互补型企业合作,例如工业机器人领域可与零部件供应商联合推出“整体解决方案”,通过渠道共享触达更多客户,同时强化“全链条服务”的专业形象。

数据驱动:持续优化推广策略与效果

专业领域的推广需通过数据监测验证策略有效性,及时调整方向,关键数据指标包括: 效果**:白皮书下载量、课程完课率、文章转发评论数(反映内容专业性与共鸣度);

- 渠道效果:各渠道获客成本(CAC)、客户留存率、线索转化周期(反映渠道精准度);

- 用户反馈:通过问卷调研、用户访谈收集对内容、产品的改进建议,是否需要增加技术参数详解”“对售后服务满意度”等。

若发现通过LinkedIn获取的线索转化周期较短但成本较高,可增加私域社群运营,通过长期培育降低获客成本;若技术手册下载量低但完课率高,说明内容质量佳但触达不足,需加强行业平台的精准投放。

相关问答FAQs

Q1:专业领域推广如何平衡“技术深度”与“通俗易懂”的表达?

A:需根据受众角色调整表达策略:对技术决策者(如工程师、研发人员)可侧重技术细节、参数指标,用专业术语和数据增强说服力;对非技术决策者(如企业高管、采购负责人)则需聚焦“价值转化”,将技术优势转化为业务收益(如“降低30%生产成本”“提升50%效率”),并通过案例、类比等方式简化复杂概念,向医生推广AI诊断系统时,可强调“将影像分析时间从30分钟缩短至5分钟,辅助医生提升诊断效率”,而非直接解释算法原理。

Q2:如何判断专业领域推广渠道是否有效?

A:需结合“量化指标”与“定性反馈”综合判断,量化指标包括:渠道线索转化率(如展会登记客户中最终成交的比例)、内容互动率(如专业论坛文章的评论、点赞数是否高于行业均值)、客户获取成本(CAC是否低于客户终身价值LTV),定性反馈可通过用户访谈了解,您是通过哪个渠道了解到我们的?”“该渠道的信息是否符合您的需求?”,若某渠道线索量高但转化率低,需分析原因(如受众不匹配或内容未触达痛点);若互动率高但线索量少,可考虑增加该渠道的内容投放频率。