培养设计思维是一个系统性的过程,它要求我们从传统的“问题解决者”转变为“问题发现者”,通过共情、定义、构思、原型和测试五个核心环节,不断迭代优化,最终创造出真正满足用户需求的解决方案,这种思维模式不仅适用于产品设计,也广泛应用于商业策略、社会创新等多个领域。

共情是设计思维的起点,我们需要放下主观假设,真正走进用户的世界,通过观察、访谈、体验等方式理解他们的真实需求、痛点和情感诉求,在为老年人设计智能手环时,不能只关注功能参数,而应通过陪伴老人生活,观察他们使用电子产品的困难(如屏幕太小看不清、操作太复杂),甚至倾听他们对“健康监测”的真实理解(可能更关注“子女是否安心”而非具体数据),这种深度共情能帮助我们捕捉到用户未明确表达出的潜在需求。

接下来是定义问题,在收集大量信息后,需要将模糊的痛点提炼为清晰、以用户为中心的问题陈述,常用的工具是“我们如何……”(How Might We……)句式,它将问题转化为充满可能性的探索方向,针对老年人使用智能设备困难的问题,可以定义为:“我们如何让老年人在不依赖子女的情况下,轻松理解并使用智能手环的健康监测功能?”这个定义既明确了用户群体(老年人),也聚焦了核心价值(独立使用健康监测)。

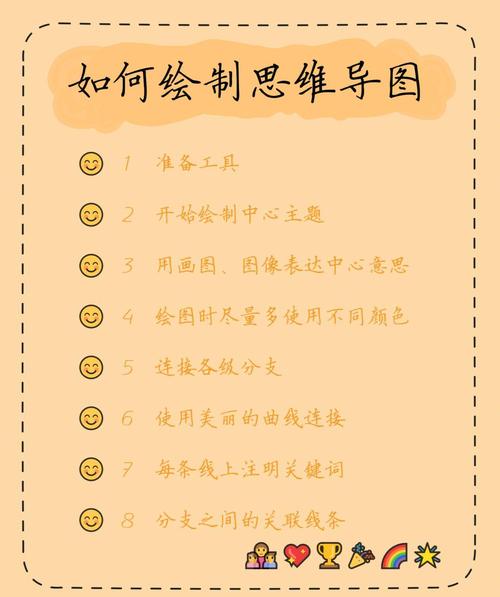

构思阶段强调发散思维,鼓励团队提出尽可能多的解决方案,而不急于评判,此时可以运用头脑风暴、思维导图、类比法等工具,甚至结合跨学科知识激发创意,针对上述问题,团队可能提出:简化界面为大图标和语音提示;将健康数据转化为“子女已查看”的简单反馈;设计类似传统手表的圆形操作界面;邀请老年人参与设计工作坊等,这一阶段的关键是“量变质变”,先追求想法的多样性,再逐步筛选。

原型制作是将抽象想法具象化的关键步骤,原型不必追求完美,快速、低成本是核心原则,可以是草图、模型、角色扮演或简单的数字界面,针对“语音提示”的想法,可以先用手机录制语音指令,让老年人模拟操作;对于“简化界面”,可以手绘几个屏幕页面,让用户直接用笔在纸上点击测试,原型的目的是快速验证核心假设,发现潜在问题。

测试,将原型交还给真实用户,观察他们的使用过程,收集反馈,并据此优化方案,测试的重点是“观察而非询问”,因为用户的行为往往比语言更能反映真实需求,测试中发现老年人对“心率异常”的语音提示感到恐慌,说明需要调整反馈方式,改为更温和的提醒(如“您今天活动量较少,要不要出去走走?”),测试结果可能需要回到前几个环节,重新定义问题或构思新方案,形成闭环迭代。

培养设计思维还需要长期练习:一是保持好奇心,多观察生活中的“不合理”现象;二是跨领域学习,吸收不同学科的知识;三是建立同理心,学会倾听和换位思考;四是接受失败,将错误视为迭代的机会,某团队在设计共享雨伞时,最初通过问卷发现用户最关注“归还便利性”,但实际测试中却发现雨天找伞桩比归还更耗时,于是调整方案,增加了“就近还伞”的灵活功能,这正是测试环节带来的价值。

相关问答FAQs

Q1:设计思维和传统设计方法有什么区别?

A1:传统设计方法通常以技术或产品为中心,强调专业性和流程规范性,而设计思维以用户为中心,强调跨学科协作和快速迭代,传统设计可能从“我们能做什么”出发,设计思维则从“用户需要什么”出发,更注重创新性和问题定义的准确性。

Q2:非设计背景的人如何快速掌握设计思维?

A2:可以从实践入手:选择日常生活中的一个小问题(如“如何让晨起更高效”),尝试用共情(观察自己或他人的晨起习惯)、定义(如何减少选择时间)、构思(提前准备衣物/早餐方案)、原型(模拟一周计划)、测试(记录实际效果)五个步骤解决;同时阅读《设计思维改变世界》等书籍,参与线上工作坊,培养“以用户为中心”的思考习惯。