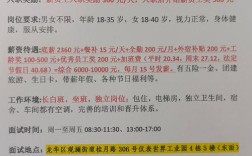

bioart招聘:探索生命科学与艺术交融的前沿领域

在当代科技与人文深度交融的背景下,bioart(生物艺术)作为一门新兴的跨学科领域,正吸引着越来越多兼具科学素养与艺术创造力的专业人才,bioart以生物材料、生命系统为核心媒介,通过艺术创作探索生命的伦理边界、科技的社会意义以及人类与自然的关系,随着全球对bioart的关注度不断提升,相关机构、实验室、艺术团队及创新企业纷纷启动招聘计划,旨在汇聚兼具生物学、艺术设计、哲学思辨及技术实践能力的复合型人才,共同推动这一前沿领域的发展。

bioart的核心能力需求与岗位方向

bioart的实践涉及多学科知识的交叉融合,因此招聘中对候选人的能力要求呈现出复合型特征,根据项目类型及机构定位,岗位主要可分为以下几类:

-

生物艺术家/研究员

需具备扎实的生物学实验技能(如基因编辑、细胞培养、生物材料制备等)与艺术创作能力,能够将科学概念转化为具有视觉冲击力或思想深度的艺术作品,熟悉生物艺术史、当代艺术理论,并对科技伦理议题有深入思考者优先。 -

跨学科项目协调人

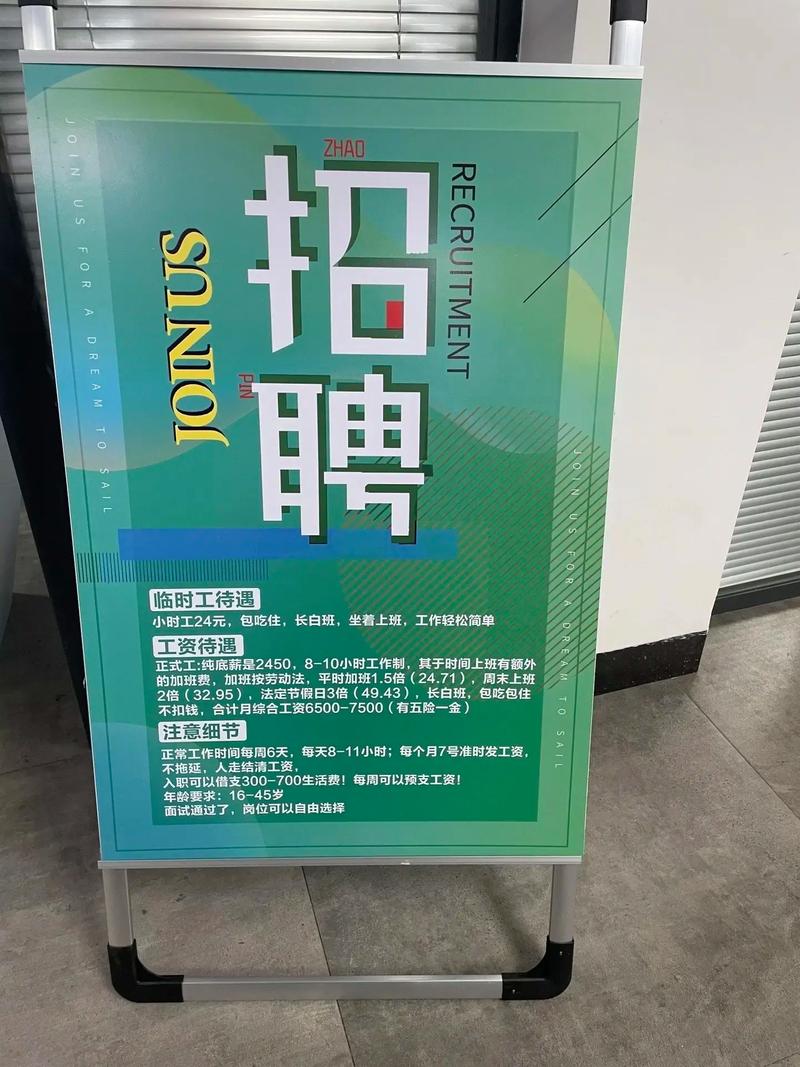

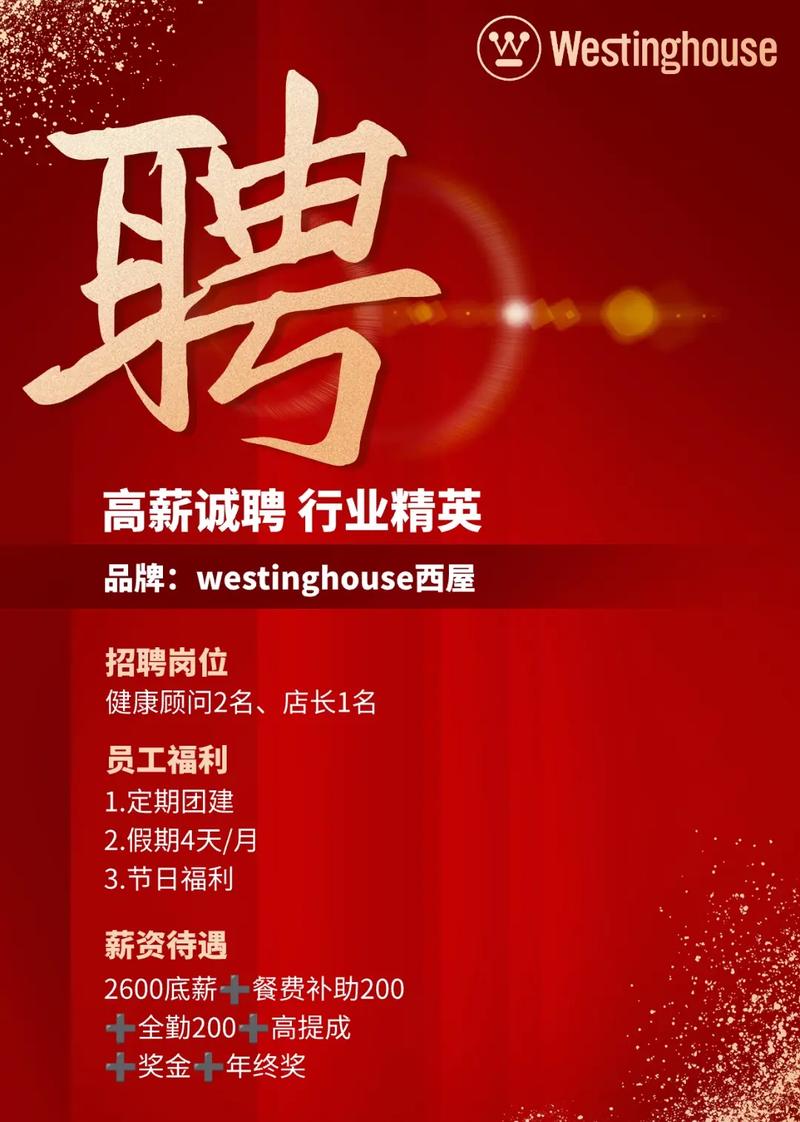

负责连接艺术家、科学家、工程师及策展团队,推动项目从概念到落地的全流程管理,需具备优秀的沟通能力、资源整合能力,同时了解bioart的创作逻辑及科研项目的运作模式。 (图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删) -

生物技术艺术设计师

专注于生物材料在艺术装置、交互设计等领域的应用,需掌握3D建模、编程(如Arduino、Processing)等技能,并能与生物实验室协作实现技术转化。 -

bioart策展人/教育专员

负责策划生物艺术展览、公共教育活动,需具备艺术史论知识、展览策划经验,以及向公众普及bioart伦理与社会价值的能力。 -

实验室技术员(艺术与生物方向)

协助艺术家进行生物实验操作,维护实验室设备,确保实验安全与合规,需具备分子生物学、微生物学等实验技能,并对艺术创作流程有一定理解。

典型岗位职责与能力要求

以下为bioart领域常见岗位的核心职责与能力要求对比:

| 岗位名称 | 核心职责 | 必备技能 | 优先条件 |

|---|---|---|---|

| 生物艺术家/研究员 | 独立或协作完成bioart创作;参与实验设计;撰写创作理念与研究报告 | 生物学实验技能、艺术创作能力、批判性思维 | 作品参展经历、跨学科合作经验、熟悉生物艺术伦理规范 |

| 跨学科项目协调人 | 项目进度管理;团队沟通与资源对接;预算控制与风险评估 | 项目管理能力、多学科背景、英语流利 | 有国际项目经验、熟悉艺术与科研机构运作模式 |

| 生物技术艺术设计师 | 开发生物材料艺术应用;设计交互装置;编写技术文档 | 3D建模、编程、生物材料知识、原型制作能力 | 有交互艺术作品、掌握生物打印或合成生物学技术 |

| bioart策展人/教育专员 | 策划展览主题;撰写展品文案;组织工作坊与公众讲座 | 艺术策展经验、教育设计能力、公众演讲技巧 | 策展过科技艺术类展览、有科普写作或教育项目经历 |

| 实验室技术员 | 实验室日常管理;协助艺术家进行生物实验;确保生物安全与合规 | 分子生物学/微生物学操作技能、实验室安全知识、基础数据分析能力 | 有生物实验室工作经验、了解艺术创作流程 |

行业趋势与人才发展前景

bioart的发展离不开生物技术的突破与艺术观念的革新,当前领域内的热点趋势包括:

- 合成生物学与艺术创作:利用基因编辑技术(如CRISPR)设计生物系统,探索生命“编程”的艺术可能性;

- 生物材料可持续设计:以菌丝体、藻类等可再生材料替代传统艺术媒介,呼应环保议题;

- AI与bioart融合:通过机器学习生成生物数据可视化作品,或辅助设计生命系统;

- 公共参与式bioart:邀请公众通过DNA采样、微生物培养等方式参与创作,强化艺术的社会互动性。

这些趋势为从业者提供了广阔的创新空间,同时也要求人才持续更新知识储备,例如学习合成生物学基础、参与科技伦理研讨、掌握数字艺术工具等,具备“科学+艺术+社会”三维视角的bioart人才,不仅能在艺术领域深耕,还可进入科技企业、博物馆、科研机构等多元平台,从事创新研发、科普教育或文化项目管理等工作。

如何成为bioart从业者?

对于有志于进入bioart领域的人才,建议从以下方面准备:

- 构建跨学科知识体系:系统学习生物学基础(如细胞生物学、遗传学)与艺术理论(如当代艺术、媒介理论),可通过在线课程(如Coursera的生物学专项、艺术管理课程)或辅修专业实现;

- 积累实践经验:参与艺术驻留项目、生物实验室开放日,或与艺术家/科学家组建团队进行创作实验;

- 关注行业动态:订阅《Leonardo》等科技艺术期刊,参加国际bioart研讨会(如BioFest、ArtSci Salon),拓展行业人脉;

- 打造作品集:将科学实验过程、艺术创作草图、项目文档等整合为可视化作品集,突出跨学科解决问题的能力。

相关问答FAQs

Q1:非生物学背景的艺术专业学生,如何进入bioart领域?

A1:非生物学背景的艺术学生可通过“技能互补+项目实践”切入领域,建议选修基础生物学课程或参加短期工作坊(如生物艺术实验室的入门培训),掌握核心实验技能(如DNA提取、细菌培养)的安全操作规范;从“非侵入式”bioart项目入手,例如利用现成生物材料(如植物标本、废弃生物组织)进行创作,或与生物学专业学生合作;关注bioart中的“概念性”创作,如探讨伦理议题的装置艺术、数据可视化等,弱化技术门槛,强化思想表达,通过参与艺术驻留项目、加入跨学科社团,逐步积累作品集与人脉资源,最终实现领域转型。

Q2:bioart从业者需要面对哪些伦理挑战?如何在创作中平衡创新与责任?

A2:bioart的伦理挑战主要集中在生命干预、生物安全及公众认知三个方面:涉及活体生物的实验可能引发“生命尊严”争议;基因编辑等技术的滥用可能导致生态风险;公众对生物艺术的误解可能引发恐慌,平衡创新与责任的关键在于:1)遵循“伦理先行”原则,在项目启动前进行伦理审查,参考《生物艺术伦理指南》等规范;2)采用“参与式创作”模式,邀请科学家、伦理学家、公众共同参与讨论,增强决策透明度;3)加强科普传播,通过展览、工作坊等形式解释作品背后的科学逻辑与伦理思考,消除公众疑虑,艺术家Eduardo Kac通过荧光兔作品引发的伦理讨论,最终促使学术界更清晰地界定生物艺术的研究边界,这正是创新与责任互动的典型案例。

bioart的招聘不仅是寻找技能匹配的从业者,更是在寻找能够以艺术为镜、映照生命与科技未来的思考者与实践者,随着这一领域的持续扩张,兼具勇气与智慧的人才将有机会在科学与艺术的交汇点,书写属于新时代的创新篇章。