优化管理人员是企业提升管理效能、激发组织活力的核心环节,需要从选拔机制、能力培养、激励体系、动态调整及文化塑造等多个维度系统推进,以下从具体实践层面展开详细分析。

建立科学的选拔与任用机制

管理人员的选拔是优化的起点,需打破“论资排辈”的传统模式,构建以能力、潜力与价值观为核心的选拔标准,明确岗位胜任力模型,结合不同层级管理岗位的职责要求,梳理出如战略思维、团队领导、结果达成、沟通协调等核心能力项,并通过行为面试法、情景模拟测试等工具评估候选人实际能力,中层管理者需重点考察资源整合与跨部门协作能力,高层管理者则侧重战略洞察与变革管理能力,建立“赛马机制”,通过项目负责制、临时任务小组等形式,让潜在管理者在实战中展现才能,观察其抗压能力与决策质量,完善任前公示与360度评估,确保选拔过程的透明度与公正性,避免“带病提拔”。

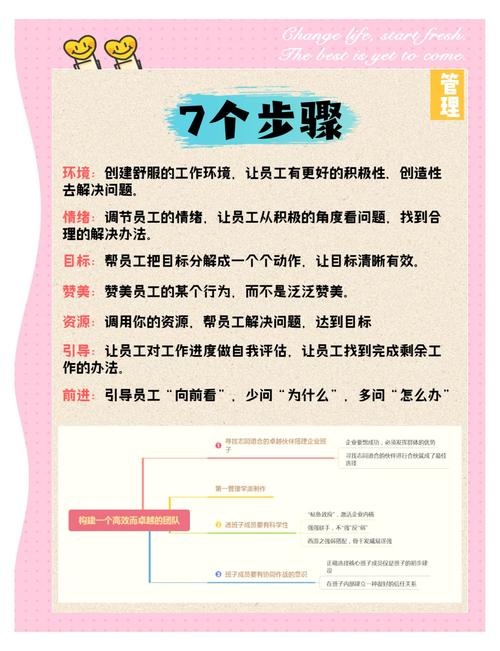

构建分层分类的能力培养体系

管理能力的提升需要持续赋能,针对不同层级设计差异化的培养内容,对于新任管理者,重点强化角色认知与基础管理技能,如目标设定(OKR/MBO)、任务分配、反馈沟通等,可通过“导师制”由资深管理者带教,加速其从业务骨干到管理者的转型,对于中层管理者,聚焦战略解码与团队发展能力,通过行动学习、跨界轮岗等方式提升其解决复杂问题的能力,例如组织跨部门业务攻坚项目,培养其资源协调与系统思考能力,对于高层管理者,则侧重行业趋势研判与组织变革能力,通过外部研修、标杆企业参访等方式拓展视野,强化其构建企业核心竞争力与引领文化变革的能力,建立线上学习平台(如企业大学、微课库),结合线下工作坊形成混合式培养模式,确保培训内容与业务场景深度结合。

设计多元立体的激励与约束机制

有效的激励能激发管理者的内生动力,需兼顾物质与精神层面,物质激励上,构建“固定薪资+绩效奖金+长期激励”的薪酬结构,其中绩效奖金与团队目标、组织战略目标的达成度强关联,长期激励可采用股权期权、超额利润分享等方式,绑定管理者与企业的长期利益,精神激励上,建立清晰的职业发展双通道(管理通道与专业通道),允许优秀管理者根据自身特长选择发展路径,避免“千军万马挤独木桥”,设立“卓越管理奖”“创新突破奖”等荣誉,强化其成就感与归属感,约束机制方面,通过任期制、契约化管理明确任期目标与考核标准,对未达标者实施降职、调岗或解聘,形成“能上能下”的动态调整机制,避免“能进不能出”的僵化管理。

实施动态的绩效评估与反馈优化

绩效评估是优化管理人员的“指挥棒”,需建立以结果为导向、过程为支撑的评估体系,设定SMART原则的绩效目标,将组织目标层层分解至团队与个人,确保目标清晰可衡量,采用季度回顾与年度考核相结合的方式,通过数据仪表盘实时追踪关键指标(如团队人均效能、项目交付率、员工敬业度等),避免“年终算总账”的滞后性,评估主体上,结合上级评价、同级互评、下属评价与客户反馈,形成360度全方位视角,确保评估的客观性,评估结果应用上,不仅与薪酬晋升挂钩,更要作为改进依据,通过绩效面谈帮助管理者分析短板,制定改进计划,例如针对“团队凝聚力不足”的问题,可安排其参加团队建设专题培训或引入外部教练辅导。

强化组织文化与价值观引领

管理人员的优化离不开文化土壤的培育,需将企业核心价值观融入管理行为,通过定期举办管理研讨会、文化案例分享会,引导管理者深刻理解“客户第一”“创新协作”等价值观的内涵,并在决策中践行,建立“容错机制”,鼓励管理者在业务创新中大胆尝试,对因探索性失误导致的问题予以包容,而非简单追责,激发其变革勇气,推动管理者践行“以人为本”,关注员工成长与需求,例如通过定期团队沟通会、员工关怀计划等,营造积极向上的团队氛围,以文化凝聚力提升管理效能。

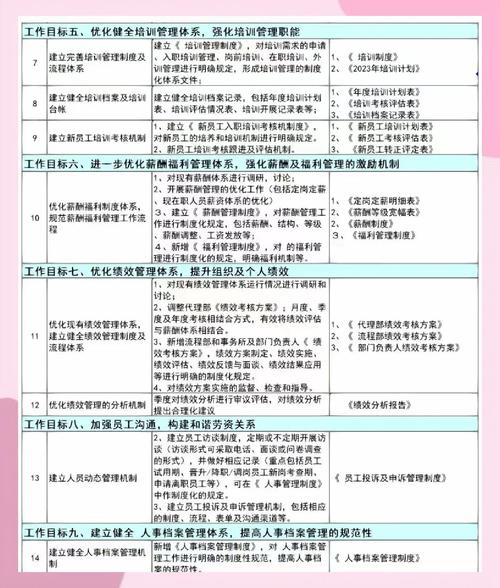

管理人员优化关键举措对照表

| 优化维度 | 核心举措 | 实施工具与方法 |

|---|---|---|

| 选拔任用 | 构建胜任力模型、赛马机制、360度评估 | 行为面试法、情景模拟、项目负责制 |

| 能力培养 | 分层分类培训、导师制、行动学习、轮岗 | 企业大学、微课库、跨界项目攻坚、外部研修 |

| 激励约束 | 薪酬结构优化、双通道发展、荣誉体系、任期制管理 | 股权期权、超额利润分享、卓越管理奖、契约化考核 |

| 绩效评估 | SMART目标设定、季度追踪、360度评估、结果应用 | 数据仪表盘、绩效面谈、改进计划制定 |

| 文化引领 | 价值观植入、容错机制、员工关怀 | 文化案例分享、管理研讨会、团队沟通会、员工关怀计划 |

相关问答FAQs

问题1:如何解决管理人员“重业务轻管理”的倾向?

解答:在选拔环节明确管理岗位的职责定位,将团队管理成效(如员工培养、团队绩效)作为核心考核指标,而非单纯看个人业务能力,在培训中强化“管理者角色认知”课程,通过优秀管理案例分享,使其理解“通过他人拿结果”的核心逻辑,将团队发展指标(如下属晋升率、员工留存率)纳入管理者的绩效考核,并与激励直接挂钩,倒逼其投入管理精力。

问题2:如何避免管理人员优化过程中的“一刀切”问题?

解答:需遵循“分类施策、精准优化”原则,对不同层级、不同业务线的管理人员差异化设定考核标准,例如对成熟业务线管理者侧重效率与稳定性的提升,对创新业务线管理者则侧重市场突破与团队活力,建立个性化发展档案,结合管理者的优势短板制定改进计划,对有潜力的“短板型”管理者提供针对性辅导,对能力与岗位不匹配者通过转岗、降职等方式实现人岗适配,确保优化过程的科学性与人性化。