投稿虎嗅网撰写文章需要遵循明确的流程、规范的内容创作逻辑以及符合平台调性的表达方式,以下从投稿准备、内容创作、投稿操作及注意事项等维度展开详细说明,辅以表格梳理关键环节,并附相关问答。

投稿前的准备:明确定位与要求

虎嗅网作为聚焦科技、商业、财经领域的头部平台,内容强调“深度、独家、前瞻性”,目标读者主要为创业者、投资人、企业高管及行业观察者,投稿前需明确以下核心要点:

定位

虎嗅主要覆盖以下方向(不限于):

- 科技与产业:人工智能、新能源、硬科技、生物医药等前沿技术商业化分析;

- 商业与消费:新消费品牌、零售变革、企业战略、商业模式创新;

- 资本与市场:投融资趋势、上市公司解读、宏观经济影响;

- 职场与社会:行业观察、企业管理、青年文化、社会现象商业视角解读。

避坑提示:避免纯新闻稿、产品宣传软文或泛泛而谈的观点文,需具备数据支撑、案例剖析或独家洞察。

作者资质要求

- 虎嗅接受个人投稿及机构合作,个人作者需在特定领域有积累(如行业从业经验、研究背景、过往优质作品等);

- 优先选择有明确观点、数据支撑、逻辑清晰的稿件,非专业作者可通过“虎嗅Pro”等专栏切入(如针对热点事件的快速评论、行业案例拆解)。

投稿前自查清单

| 检查项 | 具体要求 |

|---|---|

| 原创性 | 未在任何平台发布过(含个人公众号、博客等),严禁抄袭、洗稿 |

| 字数范围 | 深度稿5000-8000字,快评/专栏稿1500-3000字,观点短文800-1500字 |

| 配图要求 | 需配3-5张高清图片(数据图表、实景图、版权合规图片),标注来源 |

| 引用规范 | 数据需注明来源(如统计局、第三方报告、企业财报),观点引用需标注出处 |

| 联系方式 | 稿件中需附作者真实姓名、手机、邮箱、简介(100字内,突出专业背景) |

内容创作:从选题到成文的逻辑闭环

优质稿件需兼顾“信息增量”与“可读性”,以下从选题、结构、表达三方面展开:

选题:从“用户需求”与“稀缺性”出发

- 热点切入:结合近期行业热点(如政策变化、企业动态、技术突破),但需避免同质化,AI大模型落地”可聚焦“垂直领域商业化困境”而非泛泛而谈;

- 数据驱动:通过独家数据或未被充分挖掘的公开数据(如行业报告、企业财报细节、调研数据)提出新观点;

- 痛点挖掘:针对行业普遍存在的问题(如中小企业数字化转型成本、职场新人技能错配),提供解决方案或深度分析。

示例选题:《2024年新能源车价格战:从“内卷”到“价值重构”的三个信号》《ChatGPT催生“AI代写”产业链:是效率革命还是版权危机?》。

结构:搭建“观点-论据-的清晰框架

推荐采用“总-分-总”结构,确保逻辑层层递进:

- 开头(引言):用案例、数据或悬念提出核心问题(300-500字),“当某头部车企宣布‘2025年全系电驱’时,行业忽视了二线品牌正用‘混动+低价’撕开市场缺口——这场技术路线博弈的背后,是消费者需求的悄然转向。”

- 主体(分析论证):分3-5个论点,每个论点配1-2个案例+数据支撑,避免空谈。

- 论点1:政策退坡与消费者焦虑,推动混动车型销量年增120%(引用乘联会数据);

- 论点2:二线品牌“以时间换空间”的供应链策略(拆解某车企与电池厂商的长协模式);

- 论点3:技术路线分化背后的区域市场差异(对比华东与下沉用户需求差异)。

- 结论与展望):总结核心观点,提出趋势预判或行动建议(200-300字),“未来两年,新能源车市场将进入‘技术差异化’竞争阶段,企业需从‘参数内卷’转向‘场景深耕’。”

表达:专业性与可读性的平衡

- 术语使用:行业术语需解释(如对“AIGC”“SaaS模式”等概念首次出现时括号说明),避免读者理解障碍;

- 数据可视化:复杂数据转化为图表(柱状图、折线图、对比表格),例如用表格对比不同技术路线车型的“续航-价格-能耗”指标;

- 案例故事化:通过企业创始人访谈、用户故事增强代入感,某新能源品牌CEO坦言:‘我们放弃800V快充,是因为调研显示70%用户更在意充电桩覆盖而非速度。’”

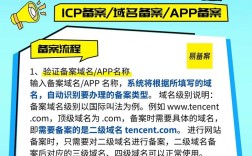

投稿操作流程:从提交到发布的全链路

投稿渠道

- 官方投稿入口:登录虎嗅网首页,滚动至页面底部,点击“关于我们”-“投稿合作”,进入“我要投稿”页面(需注册虎嗅账号);

- 专栏投稿:针对“虎嗅Pro”“虎嗅早报”等栏目,可通过对应栏目页的“投稿邮箱”投递(如pro@huxiu.com,需注明栏目名称);

- 活动/约稿:关注虎嗅“年度产业大会”“新苗计划”等活动,部分优质稿件可通过活动约稿通道优先审核。

投稿步骤

- 注册/登录账号:使用手机号或邮箱注册虎嗅账号,完善个人资料(职业、领域、代表作);

- 填写稿件信息、200字内概括核心观点)、正文、配图、作者简介;

- 提交审核:确认信息无误后提交,系统自动生成稿件编号(可凭编号查询进度);

- 反馈周期:一般3-7个工作日内反馈审核结果,优质稿件可能加速处理,未通过稿件会附简要修改意见。

投稿后注意事项

- 保持联系畅通:审核期间需回复编辑的补充材料需求(如数据来源证明、作者身份核实);

- 禁止一稿多投:稿件审核期间不得投递其他平台,录用后需签署《版权授权协议》(虎嗅拥有非独家网络传播权,作者可保留其他权利);

- 修改配合:根据编辑意见调整内容(如补充案例、优化结构、精简语言),修改稿需在2-3个工作日内反馈。

提升录用率的实用技巧

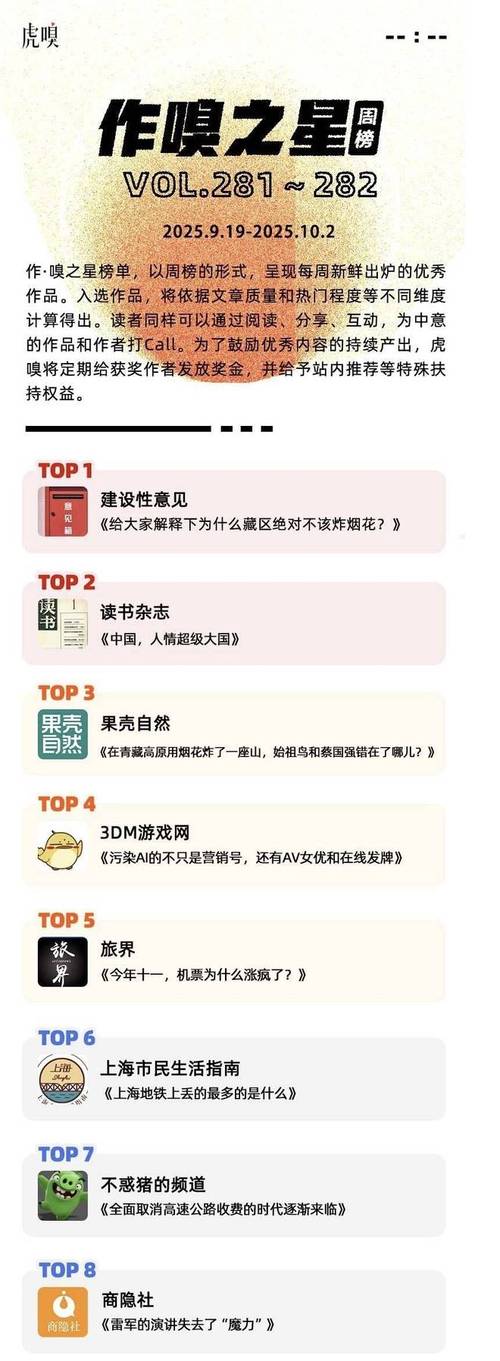

- 研究已发布文章:分析虎嗅热文的结构、选题角度、数据引用方式(如“虎嗅APP”-“热榜”栏目),模仿其逻辑框架但避免同质化;

- 突出独家性:若具备行业资源,可通过访谈获取一手观点(如企业高管、投资人匿名引述),或挖掘未被报道的细分领域案例;

- 控制篇幅节奏:深度稿需“详略得当”,重点章节可展开至1500字,过渡章节精简至300字内,避免冗长; 优化**:标题需包含“关键词+冲突/悬念”,“AI教父”李飞飞:为什么说通用人工智能还需10年?》而非《对人工智能发展的思考》。

相关问答(FAQs)

Q1:个人投稿虎嗅需要达到什么水平?非专业作者如何提高录用率?

A:虎嗅对个人作者的核心要求是“观点清晰、论据扎实、领域垂直”,不要求一定有专业媒体从业背景,但需在特定领域有积累(如从业经验、长期研究、数据获取能力),非专业作者可通过以下方式提升竞争力:① 从细分选题切入(如“县域消费市场观察”“传统制造业数字化转型案例”),避免宏大叙事;② 强化数据支撑(引用公开行业报告、企业财报,或开展小范围调研);③ 参与虎嗅“青年作者计划”(针对25岁以下创作者的扶持项目),通过短评、快评栏目积累经验。

Q2:投稿后如何跟进审核进度?若被拒稿,能否再次修改后投递?

A:投稿后可在虎嗅“投稿中心”查看稿件审核状态(待审核/审核中/已退稿/已录用),审核期间,编辑若需补充材料会通过站内信或邮箱联系,作者需保持信息畅通,若稿件被拒稿,系统会附简要修改意见(如“选题缺乏新意”“论据不足”),作者可根据意见调整内容,修改后可再次投递,但建议间隔1-2个月,并针对问题深度优化(如补充新数据、转换分析角度),避免直接重复提交同一稿件。

通过以上流程的梳理与实践,可系统提升虎嗅投稿的针对性与成功率,核心在于“以读者需求为导向,以专业内容为载体”,在信息增量与观点独特性中找到平衡点。