命令行清除DNS缓存是解决网络连接问题、更新域名解析记录或排除DNS相关故障的常用操作,不同操作系统(如Windows、macOS、Linux)清除DNS缓存的方法和命令各不相同,了解这些操作对于网络管理和故障排查至关重要,以下将详细介绍各操作系统的命令行清除DNS缓存步骤、原理及注意事项,并辅以表格对比,最后附上相关FAQs。

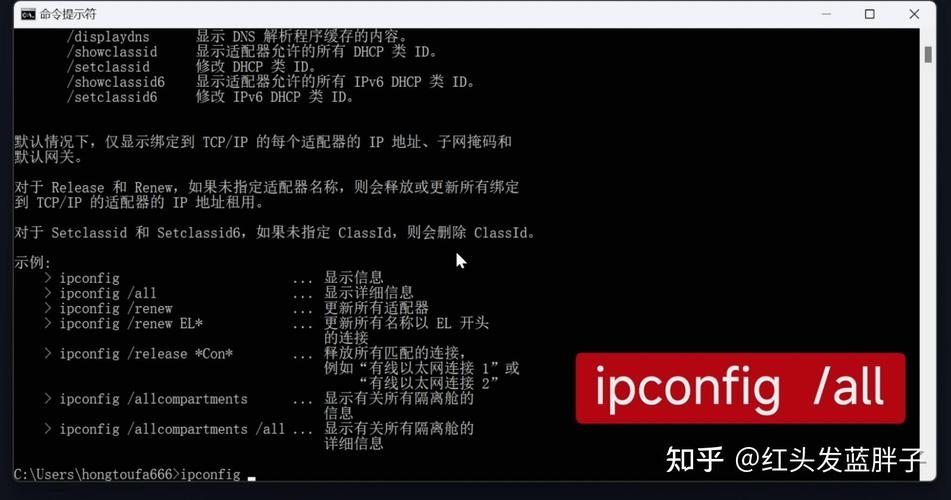

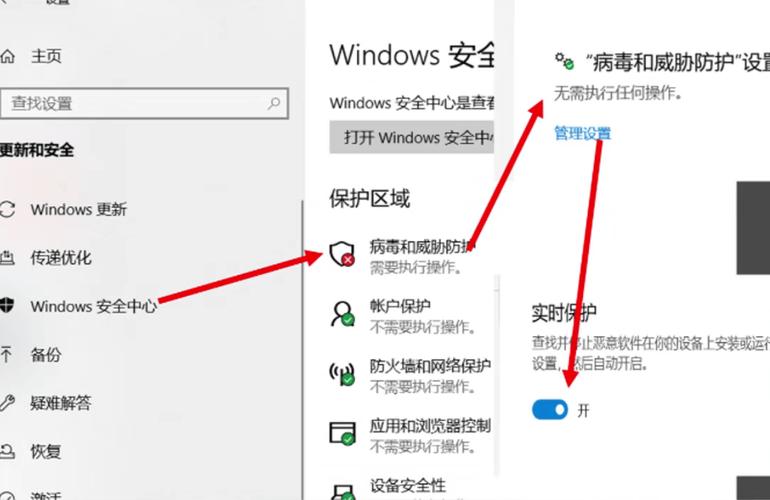

在Windows系统中,清除DNS缓存主要通过命令提示符(CMD)或PowerShell执行,以管理员身份打开命令提示符:点击“开始”菜单,输入“cmd”,右键选择“命令提示符”,点击“以管理员身份运行”,在打开的窗口中,输入命令ipconfig /flushdns并按回车,系统会显示“已成功刷新DNS解析缓存”的提示,表示DNS缓存已被清除,若需同时清除其他网络缓存(如DHCP、NetBIOS),可使用ipconfig /flushdns与ipconfig /release、ipconfig /renew组合,但需注意/release和/renew会释放并重新获取IP地址,可能导致网络短暂中断,Windows 8及以上系统还支持通过PowerShell操作,输入Clear-DnsClientCache命令可实现相同功能,PowerShell的优势在于可与其他网络命令结合,实现更复杂的自动化脚本。

macOS系统基于Unix,清除DNS缓存主要通过终端(Terminal)命令实现,不同版本的macOS命令略有差异:macOS Mojave(10.14)及更高版本使用sudo dscacheutil -flushcache或sudo killall -HUP mDNSResponder;macOS Sierra(10.12)至High Sierra(10.13)则使用sudo discoveryutil udnsflushcaches;更早的版本(如10.10 Yosemite)可采用sudo killall -HUP mDNSResponder,执行命令前需输入管理员密码(输入时不会显示字符),成功后终端会无返回提示或显示“Cache flushed”,macOS的DNS缓存由mDNSResponder服务管理,该服务不仅处理本地DNS缓存,还负责Bonjour协议的多点DNS解析,因此清除缓存后,局域网内的设备发现服务可能需要短暂时间重新建立。

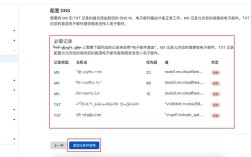

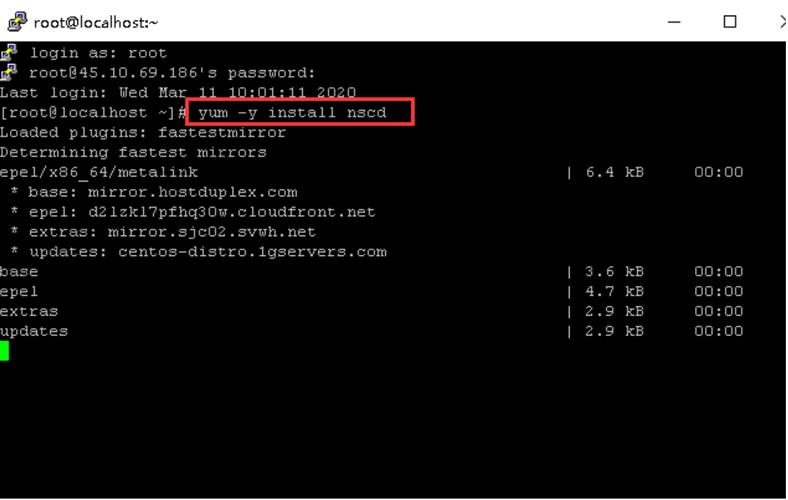

Linux系统因发行版不同,清除DNS缓存的命令存在较大差异,主流发行版中,基于Systemd的系统(如Ubuntu 16.04+、CentOS 7+)使用sudo systemd-resolve --flush-caches;使用systemd-resolved服务的系统(如Fedora)可执行sudo systemctl flush-dns(需先启用该服务);而基于传统的dnsmasq服务的系统(如部分路由器或轻量级Linux发行版)则需使用sudo /etc/init.d/dns-clean restart或sudo service dnsmasq restart,对于未启用系统级DNS缓存的Linux发行版(如某些容器环境),DNS缓存可能由本地DNS解析器(如nscd)管理,此时需执行sudo nscd -i hosts,需要注意的是,Linux系统的DNS缓存机制较为灵活,若清除后问题未解决,需检查/etc/resolv.conf文件中的DNS服务器配置,或排查本地DNS服务(如bind、dnsmasq)的运行状态。

以下是各操作系统清除DNS缓存命令的对比表格:

| 操作系统 | 命令行工具 | 清除DNS缓存命令 | 适用版本/备注 |

|---|---|---|---|

| Windows | CMD | ipconfig /flushdns |

所有Windows版本,需管理员权限 |

| Windows | PowerShell | Clear-DnsClientCache |

Windows 8及以上,功能与CMD相同 |

| macOS | Terminal | sudo dscacheutil -flushcache |

macOS Mojave(10.14)及以上 |

| macOS | Terminal | sudo killall -HUP mDNSResponder |

macOS Yosemite(10.10)及以上,通用性强 |

| macOS | Terminal | sudo discoveryutil udnsflushcaches |

macOS Sierra(10.12)至High Sierra(10.13) |

| Linux (Systemd) | Terminal | sudo systemd-resolve --flush-caches |

Ubuntu 16.04+、CentOS 7+等 |

| Linux (dnsmasq) | Terminal | sudo service dnsmasq restart |

使用dnsmasq服务的系统 |

| Linux (nscd) | Terminal | sudo nscd -i hosts |

依赖nscd服务的系统 |

清除DNS缓存的操作虽然简单,但在实际应用中需注意以下几点:确保以管理员权限运行命令行工具,否则会提示“拒绝访问”或“权限不足”;清除缓存后,系统会重新从DNS服务器获取域名解析记录,若DNS服务器配置错误或网络不通,可能导致域名解析失败,此时需检查DNS服务器地址(可通过ipconfig /all或cat /etc/resolv.conf查看);对于企业网络或复杂环境,若频繁出现DNS问题,建议排查DHCP服务器分配的DNS配置、本地hosts文件(位于C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts或/etc/hosts)是否存在错误映射,或考虑使用专业的DNS调试工具(如nslookup、dig)进行深度分析。

相关问答FAQs:

Q1: 清除DNS缓存后,为什么某些网站仍然无法访问?

A1: 清除DNS缓存仅清除了本地系统保存的域名解析记录,若网站无法访问,可能的原因包括:① DNS服务器配置错误,可尝试更换公共DNS(如8.8.8.8或114.114.114.114);② 网络连接问题,需检查本地网络或路由器状态;③ 网站服务器故障,可通过ping命令测试网站IP是否可达;④ 本地hosts文件存在错误映射,可尝试备份并清空hosts文件后重试。

Q2: 如何验证DNS缓存是否已成功清除?

A2: 可通过以下方法验证:① 在Windows中使用ipconfig /displaydns命令,若提示“找不到可用的条目”,则表示缓存已清除;② 在macOS或Linux中使用cat /var/run/mDNSResponder/.mdnsresponder_cache(macOS)或systemd-resolve --statistics | grep "Cache"(Linux)查看缓存状态,若无输出或显示“Cache size: 0”则清除成功;③ 尝试访问之前已访问过的网站,若浏览器显示“正在解析域名”的时间明显变长,说明系统重新从DNS服务器获取了记录,间接证明缓存已清除。