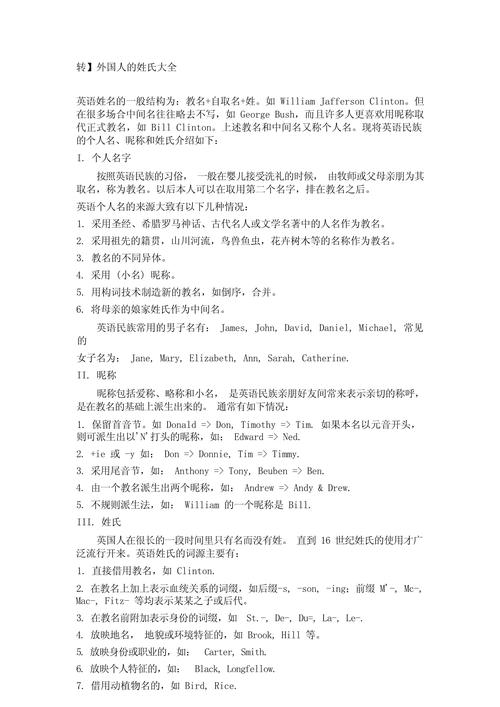

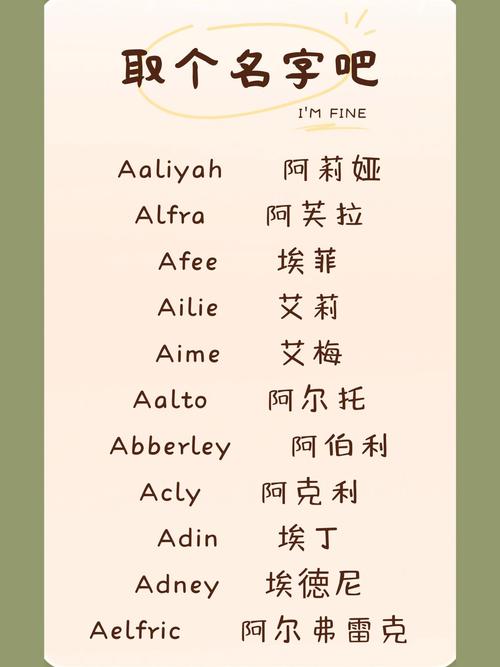

在跨文化交流中,外国人(尤其是英语母语者)省略名字是一种常见的语言现象,其背后涉及文化习惯、社交礼仪、语境适应等多重因素,这种省略并非随意为之,而是需要遵循特定的规则和语境,否则可能造成误解或冒犯,以下从省略的常见场景、适用对象、文化逻辑及注意事项等方面展开详细分析。

省略名字的常见场景与对象

外国人省略名字通常发生在非正式社交场合或特定关系中,核心原则是“亲近性”与“社交距离”的平衡,具体可分为以下几类:

亲属与亲密关系

在家庭或亲密朋友间,省略名字是常态,父母对孩子直接说“Dinner ready!”(吃饭了!),而非“Tom, dinner ready!”;伴侣间称呼“Honey”或“Darling”而非全名,这种省略体现了关系的紧密性,无需通过名字确认身份,而是通过昵称或代词(如 you, I)直接传递情感。

同事与日常同事关系

在职场中,同事间若相处较久且关系融洽,可能会省略姓氏,仅用名字称呼,同事John Smith可能被简称为“John”,但需注意,这种省略通常基于双方默认的默契,若关系较新或职位差异较大(如上下级),仍需使用姓氏以示尊重,下属对上级说“Could you help me, Mike?”(Mike是名字)比“Mike, could you help me?”更礼貌,避免因省略姓氏显得过于随意。

社交场合中的非正式互动

在派对、社区活动等轻松环境中,陌生人之间可能通过自我介绍后省略名字,初次见面时说“Hi, I’m Emma”,之后对话中直接用“Emma”指代,或更简单地用“Hey!”“Excuse me!”等招呼语替代名字,这种省略旨在营造友好氛围,减少社交距离。

对服务人员或下属的称呼

在服务行业或层级分明的环境中,人们常省略对方名字,而使用职业称谓或代词,顾客对服务员说“Can I have the bill, please?”而非“Lisa, can I have the bill?”(假设服务员佩戴名牌);上级对下属说“Finish this report by Friday”而非“Tom, finish this report...”,这种省略并非不尊重,而是基于角色关系的默认处理,避免因过度强调个人名字造成生疏感。

省略名字的文化逻辑与语言习惯

省略名字的行为深受西方文化中“个人主义”与“平等意识”的影响,具体表现为:

“称呼即关系”的社交密码

在英语文化中,称呼方式直接反映关系的亲疏,省略名字通常意味着“我认为我们是平等的/亲近的”,而保留姓氏(如Mr. Smith, Dr. Johnson)则表示尊重或距离,大学教授在第一堂课可能要求学生称其“Professor Brown”,课后若关系亲近,学生会主动省略姓氏,改称“Brown”,甚至直接说“Hi, Prof!”,这一转变标志着社交距离的缩短。

语境优先于形式

英语交流注重语境的流畅性,而非名字的完整性,在对话中,若双方已明确指代对象,重复名字反而显得冗余。

- A: “Did you talk to Sarah about the project?”

- B: “Yes, she said she’ll send the files tomorrow.”

此处用“she”替代“Sarah”,既避免重复,又因语境清晰而不会造成混淆。

非语言符号的补充

省略名字时,人们常通过非语言符号(如眼神、手势、语气)强化指代,在人群中喊“Mike!”时,配合目光接触和指向动作,能精准传达信息,无需额外说明“Mike, the guy in the blue shirt”,这种依赖语境和非语言信号的沟通方式,是英语口语高效性的体现。

省略名字的禁忌与注意事项

尽管省略名字在特定场景下可行,但以下情况需谨慎处理,以免冒犯他人:

正式场合与权威关系

在商务会议、法庭、学术报告等正式场合,或面对长辈、上级、客户时,省略名字可能被视为失礼,对客户说“Send me the contract”不如“Could you send me the contract, Mr. Johnson?”得体;对法官直呼其名更是绝对禁忌。

跨文化差异的敏感性

在非英语文化中,名字的省略可能有不同含义,在日本,省略名字而直接用“你”(anata)可能显得粗鲁;在部分拉美国家,人们习惯用名字甚至昵称称呼陌生人,以示友好,与不同文化背景的人交流时,需先观察对方的称呼习惯,避免生搬硬套英语规则。

模糊指代的风险

当对话涉及多人或名字相似时,省略名字可能导致混淆,会议中有两个“David”,若只说“David, could you repeat that?”,双方都可能回应,此时需补充姓氏或特征,如“David Chen, please”。

性别与年龄因素

对女性省略名字需格外注意,避免因过度随意显得轻浮,初次见面的女性同事不宜直接称“Lily”,而应先确认对方偏好;对年长者省略名字时,若不确定关系亲疏,优先使用“Sir/Madam”或姓氏。

省略名字的实用场景示例表

| 场景 | 适用对象 | 称呼示例 | 注意事项 |

|---|---|---|---|

| 家庭聚会 | 亲属、伴侣 | “Mom, pass the salt.” | 无需名字,用关系称谓或昵称。 |

| 公司内部(非正式) | 熟悉的同事 | “Hey Tom, got a minute?” | 需双方确认关系平等,避免对上级使用。 |

| 咖啡店 | 熟悉的服务员 | “Medium latte, please, Lisa.” | 若服务员佩戴名牌,可结合名字使用。 |

| 校园课堂 | 关系亲近的同学 | “Emma, did you finish the homework?” | 需确认对方接受非正式称呼。 |

| 正式商务会议 | 客户、上级 | “Thank you for your feedback, Mr. Lee.” | 必须使用姓氏+称谓,避免省略。 |

相关问答FAQs

Q1: 在英语国家,初次见面时对方主动让我叫他的名字(如“Call me John”),但之后我仍习惯用姓氏,是否不礼貌?

A: 不一定,对方主动提供名字是表示友好,但若你习惯用姓氏,可以礼貌地说明原因,“I’m more used to formal titles, but I appreciate the offer.” 大多数人会理解并尊重你的习惯,尤其在商务或正式场合,若对方再次强调“Please, call me John”,则可顺从其意愿以示亲近。

Q2: 在邮件沟通中,对方签名只有名字(如“Best, Alex”),但回复时我是否需要省略姓氏?

A: 需根据邮件性质判断,若对方是同事且邮件内容非正式,可直接用“Hi Alex,”;若对方是客户或初次联系,即使对方签名只有名字,回复时仍可使用姓氏(如“Dear Mr. Smith,”)以保持专业度,除非对方明确要求省略,观察对方后续邮件的称呼方式,并保持一致即可。