区分适度的盈余管理需要从动机、方法、结果及合规性等多个维度综合判断,既要避免将其与财务欺诈混为一谈,也要警惕过度盈余管理对信息质量的损害,适度的盈余管理通常是在会计准则允许的范围内,企业管理者为传递真实经营信号、平滑利润或满足契约条款而进行的合理会计处理,其核心在于“真实公允”而非“虚构操纵”。

从动机维度看,适度盈余管理的出发点往往具有合理性和建设性,企业为应对行业周期性波动,通过会计政策选择(如坏账计提比例、折旧方法调整)平滑各期利润,向市场传递经营稳定的信号,这种动机有助于提升投资者对企业的长期信心,相反,若动机是为了满足融资条件(如避免退市、达到业绩对赌目标)、获取私人利益(如管理层薪酬激励)或掩盖真实经营恶化,则可能演变为过度盈余管理甚至财务舞弊,某上市公司在年末通过虚构销售、提前确认收入等方式虚增利润,其动机仅为避免股价跌破发行价,这显然偏离了适度盈余管理的范畴。

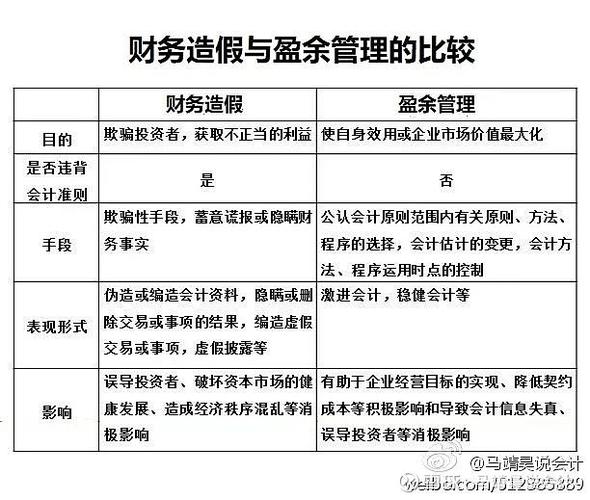

从方法维度看,适度盈余管理依赖会计准则赋予的“会计政策选择空间”,而非突破准则的“违规操作”,会计准则中存在诸多需要职业判断的领域,如资产减值准备的计提、收入确认时点的判断、存货计价方法的选择等,企业可在准则框架内根据自身实际情况进行合理估计,对于科技类企业,研发支出的资本化与费用化选择,若能依据项目可行性、未来经济利益流入证据等做出合理判断,即为适度盈余管理;而若通过虚构项目进度、虚增研发支出来资本化费用,则属于违规操作,以下表格列举了适度与过度盈余管理在方法上的典型区别:

| 特征 | 适度盈余管理 | 过度盈余管理 |

|---|---|---|

| 依据准则 | 严格遵循会计准则,利用政策选择空间 | 突破准则限制,如提前/推迟确认收入、虚增资产 |

| 操作透明度 | 会计政策变更附充分披露,理由合理 | 隐瞒关键信息,或通过关联交易转移利润 |

| 职业判断 | 基于客观证据(如市场数据、技术参数) | 主观臆断,缺乏合理支持 |

| 频率与幅度 | 偶发性,幅度较小,对报表整体影响有限 | 频繁操作,幅度巨大,导致报表严重失真 |

从结果维度看,适度盈余管理不应扭曲企业真实的财务状况和经营成果,而是“优化”而非“伪造”信息,适度的盈余管理可能使报表数据更准确地反映企业价值,例如通过折旧方法从直线法改为加速折旧法,更匹配资产实际使用情况,减少会计利润与现金流差异,而过度盈余管理会导致报表数据与真实业绩严重背离,如某企业连续多年通过关联交易非关联化、虚增在建工程等方式隐藏亏损,最终因无法掩盖而爆雷,损害投资者利益,判断时可关注会计数据与现金流量的匹配性:若净利润持续增长但经营活动现金流长期低迷,或应收账款增速远超收入增速,可能暗示盈余管理过度。

合规性与信息披露是区分适度与否的关键红线,适度盈余管理要求企业对会计政策变更、重大估计调整等事项进行充分披露,让报表使用者理解数据背后的逻辑,某公司因会计准则变更变更折旧年限,需在附注中说明变更原因、影响金额及合理性;若未披露或披露模糊,则可能构成误导性陈述,监管机构对盈余管理的界定也以“是否违反准则”为底线,如证监会处罚的案例中,80%以上涉及收入确认违规、资产虚增等明确违反准则的行为,而非单纯的会计政策选择。

从经济实质角度看,适度盈余管理应与交易的经济实质一致,企业通过售后回租交易融资,若保留资产所有权主要风险和报酬,应确认为融资而非销售,若将其作为销售处理以确认当期收益,且与交易实质不符,则属于过度盈余管理,判断时需穿透交易形式,关注合同条款、风险转移情况、后续管理能力等实质因素,而非仅凭会计处理形式。

区分适度盈余管理需综合评估动机的合理性、方法的合规性、结果的真实性、披露的充分性及与经济实质的一致性,其核心边界在于:是否以真实经营为基础、是否遵循会计准则、是否向市场传递有用信息,而非操纵利润谋取不当利益,对于报表使用者而言,需结合非财务信息(如行业趋势、管理层诚信)、现金流数据及审计意见综合判断,避免被过度盈余管理误导。

相关问答FAQs

Q1:盈余管理与财务舞弊的根本区别是什么?

A1:根本区别在于是否违反会计准则及是否有主观欺诈意图,盈余管理是在准则允许范围内的会计政策选择和估计变更,动机通常具有合理性(如平滑利润);而财务舞弊则是通过虚构交易、篡改凭证等故意行为违反准则,目的是欺骗报表使用者谋取不当利益,调整折旧年限属于盈余管理,而虚构销售合同则属于财务舞弊。

Q2:如何通过财务报表识别企业可能存在过度盈余管理?

A2:可通过以下信号识别:(1)异常会计政策变更,如频繁变更收入确认方法、坏账计提比例;(2)财务数据与经营不匹配,如收入增长但现金流恶化、毛利率远高于同行;(3)关联交易占比过高且定价不公允;(4)报表项目“激增”或“骤降”,如年末集中确认收入、一次性计提大额减值;(5)审计报告提示“强调事项段”或“保留意见”,尤其涉及持续经营能力或资产估值,若出现上述多项信号,需警惕过度盈余管理风险。