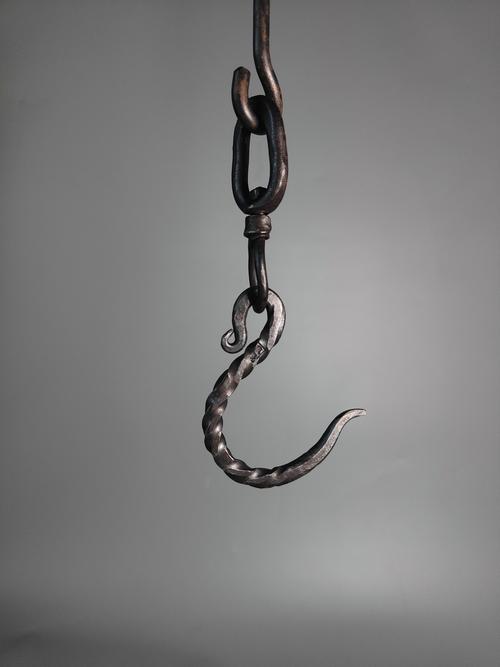

在传统招聘模式逐渐难以适应快速变化的职场环境的当下,“钩子招聘”作为一种新兴的人才获取策略,正受到越来越多企业的关注,所谓“钩子招聘”,并非指投机取巧的招聘手段,而是指企业通过设计具有吸引力、独特性和价值感的“钩子”,主动吸引目标人才关注,激发其求职兴趣,从而提升招聘效率和人才质量,这种策略的核心在于从“企业找人”向“人被吸引”的思维转变,将招聘过程打造成一场企业与人才的“双向奔赴”。

“钩子招聘”的关键在于“钩子”的设计,而有效的“钩子”需要精准锚定人才的核心诉求,根据不同人才群体的需求差异,“钩子”可分为多种类型,对于追求职业成长的年轻人才,“成长型钩子”最具吸引力,例如明确的技术晋升通道、导师制培养计划、参与核心项目的机会等,某互联网科技公司通过推出“青年工程师领航计划”,为应届生配备资深导师并承诺三年内独立负责产品模块,成功吸引了数百名名校应届生的投递,对于注重工作与生活平衡的职场人,“关怀型钩子”则能直击痛点,如弹性工作制、远程办公选项、心理健康补贴、子女教育辅助等,某欧洲快消企业在中国区推行“混合办公+无限年假”政策,虽未大幅提高薪资,却凭借对员工自主权的尊重,使核心岗位的离职率下降了30%,针对资深人才,“成就型钩子”如股权激励、项目分红、行业影响力平台等,则能有效满足其自我实现的需求;而针对基层岗位,“实用型钩子”如入职即缴纳五险一金、提供免费食宿、技能培训补贴等,也能快速吸引求职者。

实施“钩子招聘”需要系统化的策略布局,而非零散的福利堆砌,企业需深入分析目标人才画像,通过调研、访谈等方式明确其痛点与痒点,针对Z世代求职者,“社交属性”和“价值认同”可能比单纯薪资更重要,企业可通过打造年轻化的团队文化、组织公益活动等方式增强吸引力。“钩子”需与企业自身特质相结合,避免盲目跟风,初创企业可突出“快速成长”和“扁平化管理”的优势,而成熟企业则可强调“稳定平台”和“行业资源”。“钩子”的传播渠道也至关重要,除了传统的招聘网站,企业还可通过 LinkedIn、脉脉等职场社交平台,甚至与行业KOL合作,精准触达目标人群,某人工智能企业通过在GitHub上发起开源项目挑战赛,吸引了全球数千名开发者参与,最终从中筛选出多名顶尖人才,这种“以项目为钩”的方式既考察了实际能力,又扩大了品牌影响力。

值得注意的是,“钩子招聘”并非一劳永逸,其效果依赖于持续的优化与迭代,企业需建立人才反馈机制,定期评估“钩子”的吸引力,并根据市场变化和人才需求动态调整,当行业普遍推行弹性工作时,企业可进一步优化福利细节,如增设“带薪充电假”“宠物友好办公”等更具差异化的“钩子”。“钩子”的设计需坚守诚信底线,避免过度承诺导致入职后产生心理落差,反而影响雇主品牌,真正的“钩子招聘”,是通过真诚的价值传递与人才建立情感连接,让求职者感受到“这里不仅是一份工作,更是一份值得投入的事业”。

相关问答FAQs

Q1:“钩子招聘”是否意味着企业需要提供高薪或高福利?

A1:并非绝对。“钩子招聘”的核心是满足人才的核心诉求,而非单纯比拼薪资福利,对于部分人才而言,职业发展机会、工作环境灵活性、企业文化认同感等“软性价值”可能比高薪更具吸引力,企业应根据目标群体的需求特点,设计差异化的“钩子”,例如为应届生提供清晰的成长路径,为职场妈妈提供弹性工作制度等,避免陷入“军备竞赛”式的成本投入。

Q2:如何判断“钩子招聘”的效果?需要关注哪些指标?

A2:评估“钩子招聘”的效果需结合定量与定性指标,定量指标包括:招聘渠道的简历投递量转化率(如某“钩子”推出后,特定岗位的简历量增长百分比)、关键岗位到面率、录用接受率(Offer Acceptance Rate)、新员工试用期留存率等,定性指标则可通过人才调研获取,如新员工对“钩子”的满意度、入职原因中“钩子”因素的占比、社交媒体上人才对企业的评价等,通过综合分析这些数据,企业能及时调整“钩子”策略,提升招聘精准度。