在当前竞争激烈的就业市场中,“招聘找不到”已成为许多企业HR和管理者面临的共同难题,明明行业前景向好,岗位需求明确,却始终招不到合适的人才,这不仅影响项目进度,更可能制约企业长期发展,要破解这一困境,需从招聘策略、渠道优化、雇主品牌建设等多个维度系统分析,并采取针对性措施。

企业需审视招聘需求本身是否精准,很多企业“招不到人”的根源在于岗位描述模糊、要求脱离实际,部分中小企业在招聘时盲目要求“全能型人才”,既要具备资深经验,又要掌握多项跨领域技能,还要接受低于市场水平的薪资,这种“高性价比”幻想导致候选人望而却步,对此,建议企业拆解岗位核心需求,区分“必要条件”与“加分项”,避免将非关键技能设为硬性门槛,薪资调研必不可少,需结合行业水平、企业规模及候选人地域期望,制定有竞争力的薪酬方案,技术类岗位可增加项目奖金、股票期权等激励措施,非技术岗位则可通过弹性工作、培训机会等提升吸引力。

招聘渠道的选择与优化至关重要,传统招聘网站虽覆盖面广,但简历质量参差不齐,且竞争激烈,企业发布的岗位信息易被海量信息淹没,需拓展多元化渠道:针对年轻群体,可布局小红书、B站等内容平台,通过企业vlog、员工故事等内容吸引潜在候选人;针对高端人才,可借助LinkedIn、行业论坛等垂直渠道,或通过猎头合作精准触达;对于基层岗位,则可联合本地劳务市场、职业院校开展定向招聘,内部推荐往往能带来高质量候选人,建议设立推荐奖励机制,鼓励员工分享招聘信息,并通过老员工口碑传递企业文化,降低新人信任成本。

雇主品牌建设是解决“招聘找不到”问题的长效之策,优秀的企业文化、员工发展体系和工作环境,本身就是吸引人才的“隐形福利”,某互联网公司通过定期举办技术分享会、设立员工成长基金,并在招聘平台展示真实办公场景和团队活动,成功吸引了大量主动投递的简历,企业需主动塑造“雇主形象”,不仅要在招聘官网、社交媒体上展示核心价值观,更要在员工离职访谈、在职反馈中收集真实声音,及时优化管理问题,社会责任感也是雇主品牌的重要组成部分,例如参与公益活动、推动绿色办公等,都能提升企业在公众心中的好感度,间接吸引认同企业价值观的人才。

招聘流程的效率直接影响候选人的体验,部分企业因流程繁琐、反馈滞后导致错失优秀人才,某公司招聘流程历经初筛、笔试、三轮面试、背景调查等环节,耗时近两个月,候选人在等待期间已接受其他offer,对此,建议企业简化流程:对初级岗位可采取“初面+终面”两轮模式,对高级岗位则可通过结构化面试提升评估效率;建立标准化反馈机制,在面试后24小时内告知候选人结果,即使未通过也要表达感谢,维护企业专业形象,善用招聘管理系统(ATS)可自动筛选简历、安排面试,大幅提升HR工作效率,避免因人为疏漏延误招聘时机。

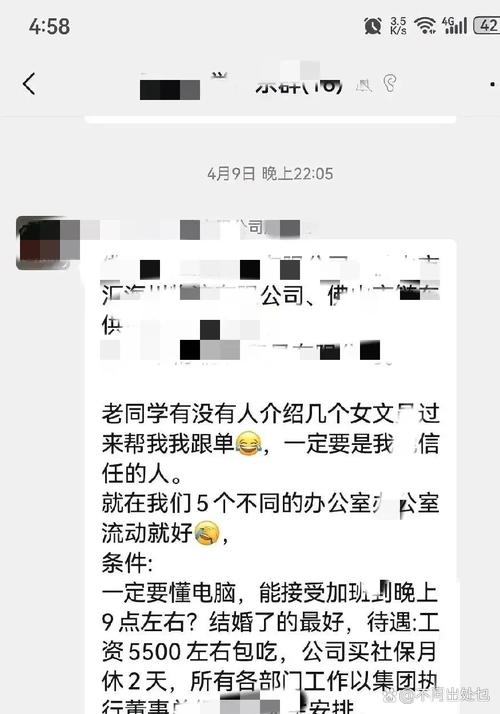

为更直观展示招聘优化方向,以下从需求定位、渠道选择、雇主品牌、流程效率四个维度对比传统模式与优化策略:

| 维度 | 传统模式 | 优化策略 |

|---|---|---|

| 需求定位 | 岗位描述模糊,要求“一刀切” | 拆分核心需求,匹配市场薪资水平 |

| 渠道选择 | 依赖单一招聘网站,信息曝光不足 | 拓展垂直平台、内容渠道、内部推荐 |

| 雇主品牌 | 重宣传轻体验,缺乏员工视角 | 展示真实工作场景,构建员工成长体系 |

| 流程效率 | 环节多、反馈慢,候选人体验差 | 简化流程,自动化工具提升响应速度 |

“招聘找不到”并非无解之题,而是需要企业从“岗位-渠道-品牌-流程”全链路进行系统性优化,只有精准定位需求、精准触达人群、精准传递价值,才能在人才争夺战中占据主动,实现“招得来、留得住、用得好”的目标。

相关问答FAQs

Q1:企业预算有限,如何低成本吸引人才?

A:低成本吸引人才可从三方面入手:一是优化雇主品牌,通过员工分享、社交媒体内容传播提升口碑,例如在小红书发布“员工的一天”vlog,成本极低但传播效果好;二是拓展非付费渠道,如内部推荐奖励(可设置现金或礼品奖励)、校企合作实习项目,提前锁定潜力人才;三是提供非现金福利,如弹性工作制、远程办公选项、技能培训补贴等,这些福利虽不直接增加薪资成本,但对候选人吸引力显著。

Q2:如何判断招聘渠道是否有效?应如何调整?

A:判断渠道有效性需看三个核心指标:一是“简历转化率”(投递量/岗位曝光量),反映渠道吸引力;二是“面试通过率”(进入面试人数/投递量),反映候选人质量匹配度;三是“入职留存率”(入职3个月以上人数/录用人数),反映渠道候选人稳定性,若某渠道简历转化率低,可能是岗位描述或薪资缺乏竞争力;若面试通过率低,需调整岗位要求或优化筛选标准;若留存率低,则需考察企业面试体验或岗位实际内容是否与宣传一致,根据数据反馈,及时淘汰低效渠道,将资源向高效渠道倾斜。