要成为V8空间的一员,首先需要明确“V8空间”的具体指向——通常这可能指一个专注于技术创新、高端性能或特定领域(如汽车改装、科技研发、创意设计等)的社群、平台或组织,以下从能力建设、社群融入、资源整合、持续迭代四个维度,详细阐述如何成为V8空间的核心成员,并辅以关键能力对比表,最后附相关FAQs。

明确核心定位:理解V8空间的内核与需求

V8空间往往以“高性能”“高技术门槛”“高创新密度”为标签,因此成为其成员的前提是清晰把握其价值取向,若V8空间是汽车领域的性能改装社群,其核心需求可能包括发动机调校技术、材料科学应用、赛道数据解析能力;若是科技研发平台,则可能侧重算法优化、硬件开发、跨学科整合能力,需通过官方渠道(如社群介绍、招募要求、过往案例)拆解其核心能力模型,明确自身与目标的匹配度,建议制作“个人能力-空间需求”对照表,逐一标注优势项与待提升项,

| 个人能力项 | V8空间典型需求 | 匹配度(1-5星) | 提升方向 |

|---|---|---|---|

| 发动机动力系统 | 涡轮增压技术优化 | 学习ECU调校与热管理 | |

| 数据分析 | 赛道驾驶数据建模 | 强化Python与机器学习应用 | |

| 团队协作 | 跨部门项目推进 | 提升冲突管理与资源协调能力 |

通过此表可快速定位突破口,避免盲目投入。

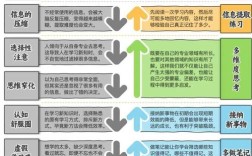

系统化能力建设:打造不可替代的技术壁垒

V8空间的竞争本质是能力的竞争,需围绕“硬技能+软技能”构建复合型优势。

硬技能方面,需深耕垂直领域的前沿技术,以科技类V8空间为例,至少掌握1-2项核心工具(如CAD建模、嵌入式编程、流体仿真软件),并通过行业认证(如PMP、AWS认证)或项目成果(开源代码、专利)证明能力,若为设计类空间,需形成独特风格标签,可持续材料应用”或“交互逻辑创新”,可通过参加红点奖、iF设计奖等赛事积累行业背书。

软技能方面,V8空间强调“高效协作”与“问题解决”,需刻意训练跨学科沟通能力,例如用通俗语言向非技术成员解释复杂概念;同时培养“闭环思维”,接到任务后明确目标-拆解步骤-预设风险-结果复盘,确保每个环节可追溯,建议参与开源项目或公益技术社群,在真实协作场景中提炼经验,例如通过GitHub提交代码并接受社区评审,快速迭代工程化能力。

主动融入社群:从“参与者”到“价值贡献者”

V8空间的社群属性极强,单纯“潜水”无法获得认可,需通过高频、高质量互动建立个人品牌。

第一步:精准输出价值,在社群内分享的内容需兼具专业性与实用性,例如针对行业热点撰写技术解析(如“800V高压平台对电池热管理的影响”),或拆解自身项目中的踩坑经验(如“3D打印零件的结构强度优化案例”),避免碎片化观点,建议采用“问题背景-解决方案-数据验证”的结构化表达,附上图表或代码提升可信度。

第二步:承接关键任务,主动认领社群中的“硬骨头”任务,例如技术难题攻关、活动组织、新人培训等,在执行过程中展现“owner意识”,不仅完成任务,更要预判潜在问题并提出预案,例如组织线下技术沙龙时,除常规议程外,可提前准备备用直播方案、应急医疗包等细节,体现专业度与责任感。

第三步:建立连接网络,V8空间的成员多为各领域佼佼者,需通过1对1深度交流建立信任,可预约行业大咖进行“15分钟快速请教”,聚焦具体问题(如“电机控制算法的效率瓶颈”),而非泛泛而谈;也可主动为他人提供资源支持,例如推荐行业报告、引荐合作方,通过“利他”行为提升影响力。

资源整合与持续迭代:保持动态竞争力

成为V8空间成员并非一劳永逸,需通过资源整合与自我迭代维持领先地位。

资源整合方面,学会借力平台生态,例如利用V8空间的实验室设备进行高成本实验(如风洞测试),或通过其合作渠道获取行业前沿数据(如车企未公开的动力参数);同时积极输出自身资源,例如将个人掌握的开源工具贡献给社群,形成资源互换的良性循环。

持续迭代方面,建立“季度复盘”机制,对照V8空间的最新发展方向(如从燃油车技术向新能源转型),定期更新能力清单,通过在线课程(Coursera、edX)、行业峰会、海外交流等方式弥补短板,例如若空间新增“氢能源技术”方向,可报名燃料电池系统课程,并参与相关试点项目,快速切入新领域。

相关问答FAQs

Q1:如果我的技术能力与V8空间的核心要求有差距,是否还有机会加入?

A:有机会,V8空间在选拔时不仅看“现有能力”,更看重“成长潜力”,建议采取“曲线救国”策略:先通过社群公开任务(如技术文档翻译、活动志愿者)展示学习态度与执行力,在过程中主动向核心成员请教,针对性弥补能力短板,例如若算法能力不足,可先从数据标注、模型测试等基础工作切入,逐步积累实战经验,同时利用业余时间系统学习机器学习课程,用3-6个月的持续输出证明成长轨迹,往往能获得破格机会。

Q2:加入V8空间后,如何避免“融入感不足”,真正成为核心成员?

A:核心在于“从被动接受到主动创造”,初期可观察社群内的“隐形需求”,例如成员反复提及的“缺乏跨领域合作案例”,主动发起“技术+设计”联合项目,用实际成果打破部门壁垒;中期承担“桥梁角色”,例如组织“新技术分享会”,邀请不同背景的成员共同探讨应用场景,提升社群活跃度;长期需输出“行业洞见”,例如基于社群数据撰写《年度技术趋势报告》,为空间发展提供战略参考,通过“解决问题-连接资源-引领方向”的三步进阶,可逐步从“边缘成员”蜕变为“核心枢纽”。