判断一个贸易店铺的位置好坏需要综合考量多个维度,既要分析宏观环境与区域潜力,也要评估微观细节与实际运营匹配度,以下从核心评估维度、具体分析方法和动态调整逻辑三个层面展开详细说明,帮助系统化判断店铺位置的优劣。

核心评估维度:从“流量”到“转化”的关键指标

可见性与可达性:店铺被“看见”和“到达”的基础

可见性指店铺从外部环境中被注意到的程度,直接影响自然流量获取;可达性则指顾客从出发地到店铺的便捷性,关系到实际到店率。

- 可见性评估:

- 临街属性:是否位于主干道、商业街、步行街等人流密集的临街位置,门头宽度、高度是否足够醒目,周边有无遮挡物(如树木、广告牌、建筑物)。

- 视线通透性:从主要人流方向(如公交站、地铁口、十字路口)能否清晰看到店铺招牌,门头设计是否具有辨识度(颜色、字体、灯光等)。

- 可达性评估:

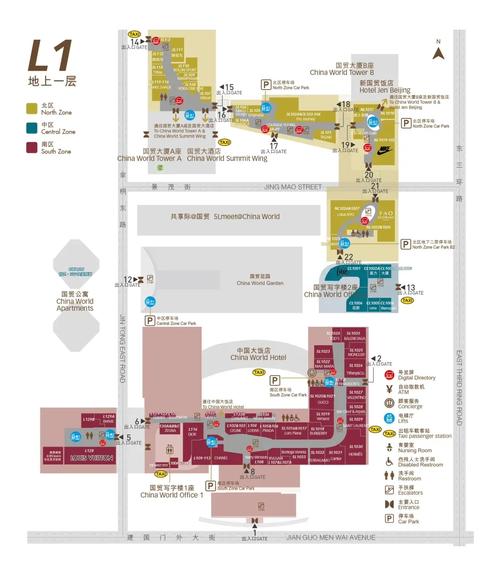

- 交通网络:周边是否有地铁、公交站点(步行500米内站点数量),是否靠近主干道或快速路,自驾顾客能否便捷停车(停车场数量、收费合理性、停车便利性)。

- 步行友好度:店铺是否位于人行道主路径上,有无过街天桥、地下通道等连接设施,步行路线是否安全(有无障碍物、红绿灯设置是否合理)。

客群匹配度:店铺定位与目标人群的“精准度”

不同类型贸易店铺(如服装、建材、食品、电子产品)对目标客群的需求差异极大,位置需与客群特征高度匹配。

- 客群画像分析:

- 人口属性:周边3-5公里内常住人口年龄、性别、收入水平、职业分布(通过政府人口数据、商业调研报告获取)。

- 消费习惯:目标客群的消费偏好(如价格敏感度、品牌忠诚度)、消费场景(如日常采购、周末休闲、商务采购)。

- 场景适配性:

- 零售类店铺:需靠近社区、商圈或办公区,覆盖日常消费人群(如便利店、生鲜店选社区底商,服装店选购物中心或步行街)。

- 批发类店铺:需靠近物流枢纽、产业园区或专业市场,降低采购商的时间成本(如建材批发店选建材市场周边,电子元件店选数码城)。

- 服务类贸易店:需靠近目标客群聚集地(如办公区选写字楼底层,餐饮店选美食街或写字楼集中区)。

竞争与协同效应:周边商业环境的“生态位”

店铺位置需平衡竞争与协同关系:既要避免过度竞争,也要借力周边商业形成互补。

- 竞争分析:

- 直接竞争者数量:周边同类店铺的数量、规模、经营状况(通过实地观察、线上点评平台数据判断),若竞争过于饱和(如同一街道有5家以上同类店铺),需评估自身差异化优势(价格、产品、服务)。

- 竞争者质量:是否有头部品牌或成熟商户占据流量入口,新店进入时需考虑能否分流其客群,或避开其优势时段(如餐饮店避开周边网红餐厅的用餐高峰)。

- 协同效应:

- 互补业态聚集:周边是否有与店铺定位互补的业态(如服装店与美妆店、咖啡店相邻,可共享客流;建材店与装修公司、家具店相邻,形成“一站式采购”场景)。

- 商业集群效应:是否位于成熟商业街区或产业带(如义乌小商品城、深圳华强北),集群能带来整体客流提升和供应链优势。

成本与收益比:租金与转化率的“性价比”

位置成本(租金、转让费、装修投入)需与预期收益匹配,避免“高成本低流量”的陷阱。

- 成本核算:

- 固定成本:月租金(按每平方米单价计算)、物业管理费、水电费、税费等,占预期营收的比例建议不超过15%-20%(零售类)或10%-15%(批发类)。

- 隐性成本:通勤成本(员工到店便利性)、物流成本(进货、送货路线是否顺畅)、推广成本(若位置偏僻需增加营销投入)。

- 收益预测:

- 客单价与客流量:结合周边客群消费能力和人流量,估算日均客流量(如商圈店铺日均500-1000人次,社区店铺日均200-500人次),再乘以客单价得到日营收。

- 坪效评估:每平方米月营收(坪效=月营收/店铺面积),行业参考值:零售类(如服装)1-3万元/平方米/月,餐饮类0.5-2万元/平方米/月,批发类0.2-1万元/平方米/月。

政策与规划风险:长期发展的“稳定性”

需关注区域政策与城市规划,避免因外部环境变化导致位置价值下降。

- 政策导向:是否属于政府重点发展的商业区域(如城市更新项目、自贸区、特色街区),是否有税收优惠、租金补贴等扶持政策。

- 规划风险:周边是否有在建项目(如高架桥、新楼盘、地铁线路),可能带来客流增长或分流(如新楼盘交付可能增加客流,但高架桥可能遮挡视线)。

- 合同条款:租赁合同中是否包含“拆迁补偿”“优先续租权”等条款,避免因房东突然收回或大幅涨租影响经营。

具体分析方法:用数据与实地验证替代主观判断

数据量化分析:用数字说话

通过工具和调研获取客观数据,避免“感觉位置好”的模糊判断。

- 人流量统计:选择工作日、周末、节假日不同时段(早8点、午12点、晚8点),在店铺门口计数10分钟内经过人数,连续统计3-5天取平均值,计算“有效人流量”(符合目标客群特征的人数占比)。

- 消费能力评估:观察周边店铺的客单价(通过菜单价、吊牌价判断)、顾客消费行为(如是否使用优惠券、购物车商品档次),或参考周边小区房价(房价与消费能力正相关)。

- 竞争数据收集:统计周边同类店铺的营业时长、客流量(观察翻台率、排队情况)、线上评分(美团、大众点评的评分和评论),分析其优势与短板。

实地体验验证:从“顾客视角”出发

以顾客身份模拟从出发到到店的全流程,发现潜在问题。

- 交通模拟:分别从公交站、地铁站、自驾路线出发,记录步行时间、换乘次数、停车难度,体验路线是否清晰、标识是否明确。

- 场景观察:观察店铺周边环境(卫生状况、噪音水平、安全性),是否有负面因素(如垃圾站、施工工地、治安死角);观察顾客停留行为(如是否在周边逗留、进入店铺的转化率)。

- 员工访谈:与周边商户员工交流,了解该位置的客流变化规律(如是否有淡旺季、受天气影响程度)、租金涨幅历史、政策变动情况。

SWOT分析法:系统评估位置优劣势

将位置因素拆解为优势(Strengths)、劣势(Weaknesses)、机会(Opportunities)、威胁(Threats),综合判断适配性。

| 维度 | 具体内容 |

|------------|--------------------------------------------------------------------------|

| 优势(S) | 如:临主干道、地铁500米内、周边无直接竞争、客群精准匹配 |

| 劣势(W) | 如:租金过高、停车位不足、可见性差、周边配套不完善 |

| 机会(O) | 如:新楼盘交付在即、政府打造商业街、周边竞品即将搬迁 |

| 威胁(T) | 如:规划高架桥遮挡、周边新建同类店铺、租金面临大幅上涨 |

动态调整逻辑:位置选择不是“一锤子买卖”

店铺位置的好坏并非固定不变,需结合经营数据和市场变化持续评估。

- 定期复盘:每季度分析店铺客流量、转化率、复购率等指标,若某指标持续低于预期(如客流量下滑),需排查是否与位置相关(如周边道路施工、竞品抢客)。

- 灵活调整:若发现位置存在硬伤(如交通不便、客群不匹配),可通过调整产品结构(如社区店增加便民服务)、优化营业时间(如办公区店铺延长晚间营业)、加强线上引流(如外卖、社群营销)等方式弥补。

- 长期规划:若店铺经营稳定且位置存在提升潜力(如周边新商圈形成),可考虑扩大面积或开设分店;若位置价值持续下降(如区域产业衰退),需提前规划搬迁或转型。

相关问答FAQs

Q1:没有预算租黄金地段,如何用较低成本找到好位置?

A:可通过“曲线救国”策略降低成本:① 选择次级商圈或社区底商,靠近主干道但租金较低的位置;② 依附成熟商业集群(如紧邻购物中心、专业市场),借其客流但租金更低;③ 关注政府规划中的“潜力区域”(如新建开发区、地铁延伸线周边),提前布局享受红利;④ 利用共享空间(如市集、快闪店)测试人流,再决定是否长期租赁。

Q2:如何判断一个“看起来热闹”的位置是否适合自己?

A:热闹≠有效客流,需进一步验证:① 分析人流量构成(如周末人流以学生为主,工作日以老人为主,是否符合目标客群);② 观察“进店转化率”(100人经过中有多少进店,进店后有多少成交),若人流大但进店率低(如位置是通道而非目的地),或进店率高但成交率低(如客群消费能力不匹配),则不适合;③ 测试“停留时长”(顾客在周边的平均逗留时间),停留时间短的区域(如交通枢纽)可能复购率低,需结合产品特性判断(如快消品适合短停留,体验类产品需长停留)。