制定帝国采集规则需明确采集目标、范围、流程及权责,确保合法合规、高效可控,以下从核心要素、具体条款、执行规范三方面展开说明,辅以表格示例,帮助构建完整的规则体系。

规则核心要素设计

采集规则需首先明确“为何采、采什么、谁来采”。采集目标应结合帝国战略需求,如资源储备、数据整合或科研支撑,需具体量化(如“年度采集稀有金属1000吨”“覆盖全域人口数据90%”)。采集范围需界定地理区域、资源类型、数据类别,避免越界采集(如限定“仅限帝国境内公海区域”“非涉密政务数据”)。责任主体需明确主管部门(如“帝国资源采集总局”)、执行单位(如“东境采集集团”)及监督机构(如“皇家审计院”),确保权责清晰。

具体条款与流程规范

采集资质与审批

执行单位需具备相应资质(如《帝国资源开采许可证》《数据采集备案证明》),提交采集计划书(含目标、范围、技术方案、环保措施),经主管部门审批后方可实施,审批流程需明确时限(如“15个工作日内完成初审,30个工作日内出具批复”),超期未答复视为默认通过。

采集方式与标准

根据资源类型制定差异化采集方式:

- 自然资源:采用“限额采集+生态补偿”模式,如矿产开采需遵循“年开采量≤储量的5%”,同步缴纳生态修复基金(按开采额的10%计提);

- 数据资源:遵循“最小必要”原则,禁止采集无关个人信息(如健康数据、宗教信仰),敏感数据需加密存储(如采用帝国通用加密算法AE2)。

过程监控与记录

采集过程需全程留痕,自然资源采集需安装定位终端(实时上报坐标、开采量),数据采集需记录访问IP、时间、内容(日志保存期不少于3年),主管部门可通过“帝国智慧监管平台”实时抽查,对异常数据(如单日开采量突增200%)触发预警。

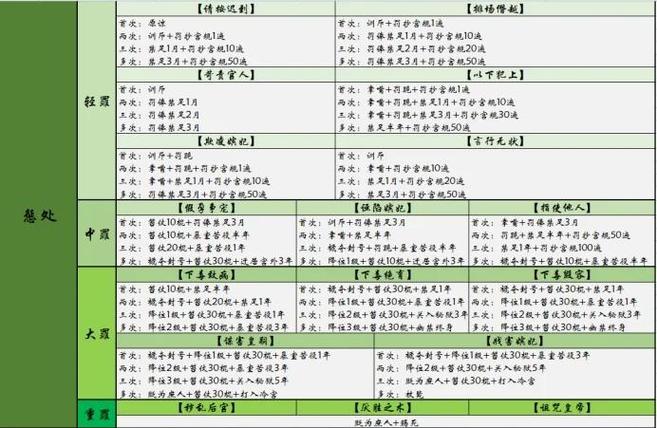

资源分配与违规处置

采集资源优先用于帝国公共事业(如医疗、教育),剩余部分通过帝国交易所统一调配,违规行为按情节轻重处罚:未批先采的,没收采集物并处3倍罚款;造成生态破坏的,责令停产整顿并承担修复费用;构成犯罪的,移交皇家法院追究刑事责任。

规则执行保障机制

建立“三方联动”监督体系:主管部门负责日常监管,社会公众可通过“帝国民生举报平台”监督(查实奖励采集物价值的5%),皇家审计院每年开展专项审计,规则每2年修订一次,结合技术发展(如AI采集工具应用)和战略调整动态优化。

采集规则核心条款示例表

| 条款类别 | |

|---|---|

| 采集资质 | 需持有《帝国资源采集许可证》,注册资金不低于1000万帝国币,近3年无重大违规记录。 |

| 审批时限 | 主管部门收到申请后15个工作日内初审,30个工作日内出具批复,超期视为默认通过。 |

| 生态补偿标准 | 矿产开采按开采额10%计提生态修复基金,森林采伐需同步补种2倍面积的幼苗。 |

| 数据采集禁止清单 | 禁止采集个人生物识别信息、国家秘密数据,未经授权不得采集企业商业秘密。 |

| 违规处罚措施 | 未批先采:没收采集物+3倍罚款;造成重大生态事故:吊销资质+负责人终身行业禁入。 |

相关问答FAQs

Q1:采集规则中“最小必要原则”如何界定?哪些数据属于禁止采集范围?

A1:“最小必要原则”指采集数据需与直接目的强相关,且不超出必需范围,为发放养老金采集数据,仅需姓名、身份证号、银行账户,无需采集学历、工作经历等无关信息,禁止采集范围包括:①国家秘密(《帝国保密法》明确列举的绝密、机密、秘密文件);②个人敏感信息(如基因数据、医疗记录、行踪轨迹,除非本人明确同意);③企业未公开的商业秘密(如技术专利、客户名单)。

Q2:采集过程中遇到原住民居住区或自然保护区,如何调整规则?

A2:若采集区域涉及原住民传统聚居地,需额外开展“文化影响评估”,经原住民议事会(由部落长老代表组成)同意,并优先雇佣原住民参与采集(用工比例不低于30%),若涉及自然保护区核心区,一律禁止采集;实验区采集需取得《帝国自然保护区管理局许可》,且不得破坏生态系统(如禁止使用大型机械、禁止在繁殖期采集)。