在与外国人交流时,“slow”这个关键词可以延伸出多种匹配方式,既包括语言沟通层面的“慢速表达”,也涵盖文化理解、性格适配、社交节奏等多维度的“慢速适配”,这种匹配并非简单的效率低下,而是通过放慢节奏、深度互动,建立更真诚、稳固的跨文化连接,以下从沟通技巧、文化差异、性格匹配、场景应用四个维度展开具体分析,并辅以表格对比不同匹配方式的适用场景,最后通过FAQs解答常见疑问。

沟通中的“慢速适配”:语言节奏与耐心表达

与外国人交流时,“slow”首先体现在语言节奏的把控上,许多非英语母语者因担心语法错误或表达不流畅,会急于加快语速,反而导致对方理解困难。“慢速匹配”的核心是“用对方能接受的速度传递信息”,具体方法包括:

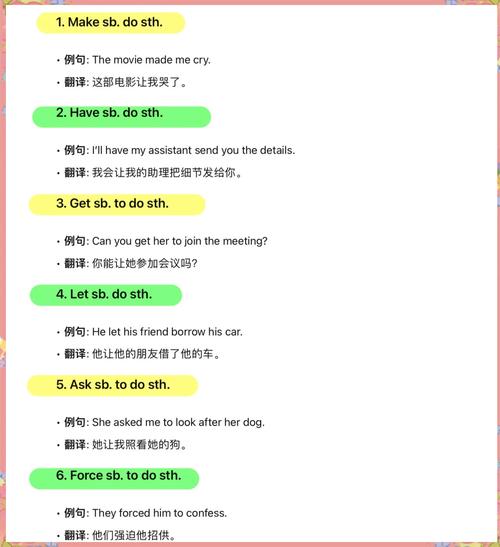

- 分段式表达:将长句拆分为2-3个短句,每说完一句稍作停顿,给对方消化时间,不说“I think we should consider the environmental impact before making the final decision”,而是分三句:“We need to think about the environment. This is important. Then we can decide.”

- 重复与确认:关键信息用不同句式重复,或主动询问对方是否理解,如“Am I clear?”或“Does that make sense?”。

- 非语言辅助:配合手势、表情或图示,用视觉“慢速”弥补语言节奏的不足,例如解释“折线图”时,边画边说“First, the line goes up. Then, it goes down.”

这种匹配方式尤其适合与英语初学者、老年人或注重细节的西方人(如德国人、瑞士人)交流,他们往往更重视信息的准确性而非速度。

文化差异中的“慢速理解”:价值观与行为模式的适配

不同文化对“slow”的认知差异极大,匹配的关键在于理解对方文化中“慢”的内涵。

- 西方文化中的“慢”:北欧国家(如瑞典、丹麦)推崇“lagom”(适度)理念,强调工作与生活的平衡,过度追求效率可能被视为焦虑,与这类人匹配时,需避免催促决策,可通过“慢速社交”建立信任,比如在咖啡厅进行轻松对话,而非直奔主题。

- 东方文化中的“慢”:东亚文化(如日本、中国)的“慢”常体现为“三思而后行”,决策过程较长,与日本人合作时,需预留足够的“沉默时间”,他们习惯用停顿来思考,频繁插话可能破坏节奏。

- 拉丁文化的“慢”:西班牙、巴西等文化中的“manana”(明天)心态,意味着时间观念更灵活,匹配时需接受计划调整的弹性,用“慢慢来”的耐心应对延迟,而非苛责对方拖延。

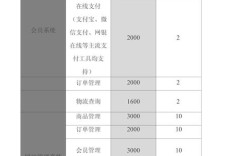

以下表格对比了不同文化背景下“slow”的适配策略:

| 文化背景 | “slow”的内涵 | 适配策略 |

|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

| 北欧 | 生活平衡、适度效率 | 避免高压沟通,用非正式场合建立信任,尊重个人时间边界 |

| 日本 | 谨慎决策、重视细节 | 给予充分思考时间,提前提供书面资料,避免催促或打断沉默 |

| 拉丁美洲 | 时间弹性、人际关系优先 | 接受计划变动,用寒暄拉近距离,将“慢”视为建立情感连接的机会 |

| 美国(商业) | 效率导向、结果驱动 | 虽强调速度,但首次交流仍需放慢节奏确保信息清晰,后续再逐步加快 |

性格与社交节奏的“慢速匹配”:内向者与深度互动者的适配

在跨社交中,“slow”还与个体性格高度相关,外向者擅长快速建立关系,但内向者或深度思考者更需要“慢热”过程,匹配此类外国人时,需注意:

- 一对一优于群体:内向者在多人社交中易感到压力,选择1对1的咖啡聊天、散步等低刺激场景,能让他们更放松地表达。

- 深度话题替代寒暄:他们偏好有意义的对话,而非“今天天气如何”的客套,可从兴趣爱好、文化差异等切入,你如何看待中国茶道与英国下午茶的不同?”

- 给予回应时间:内向者需要时间组织语言,提问后耐心等待3-5秒,避免用“嗯?”催促,这会让他们感到被冒犯。

这种匹配方式尤其适合与欧美国家的学者、艺术家或技术型人才交流,他们往往更看重思想共鸣而非社交热度。

场景化“slow”匹配:从旅游到职场的高效应用

在不同场景中,“slow”的匹配策略需灵活调整:

- 旅游场景:与外国游客交流时,“slow”体现在“慢速导览”,用简单词汇描述景点历史,This is an old temple. 500 years old. People pray here.”,并主动询问兴趣点,避免信息过载。

- 职场场景:与外国同事合作时,“slow”匹配需平衡效率与严谨,发送英文邮件时,用短句和分段(每段不超过3行),重要信息加粗或单独成行,确保对方快速抓取核心内容。

- 恋爱场景:与外国伴侣建立关系时,“slow”是尊重彼此节奏的表现,不过度推进肢体接触,先通过共同爱好(如一起做饭、看电影)培养情感,符合西方文化中对“consent”(同意)的重视。

相关问答FAQs

Q1:与外国人交流时,担心自己英语不好说得太慢,对方会不耐烦吗?

A:不必过度担心,大多数情况下,外国人更在意沟通意愿而非语言完美度,研究表明,72%的英语母语者表示“愿意配合非母语者放慢语速”,若对方显得着急,可主动说“Sorry, I’m a bit slow. Can you speak a little slower?”,多数人会理解并调整,用“slow”反而能展现你的谦逊和认真,反而赢得好感。

Q2:如何判断外国朋友是否喜欢“慢速”互动模式?

A:可通过观察对方的非语言信号判断,若对方身体前倾、频繁点头、眼神专注,说明对“慢速”交流感兴趣;若频繁看表、眼神飘忽、回复简短(如“OK”“Yeah”),则可能希望加快节奏,直接询问偏好也是有效方式,Do you prefer quick chats or more detailed talks?”,西方人通常乐于表达自己的需求,这种坦诚反而能促进匹配。

“slow”匹配外国人并非拖沓,而是以对方为中心的沟通智慧——通过语言节奏的“慢”、文化理解的“慢”、性格适配的“慢”,最终实现跨文化连接的“稳”,这种慢,恰恰是高效沟通的起点。